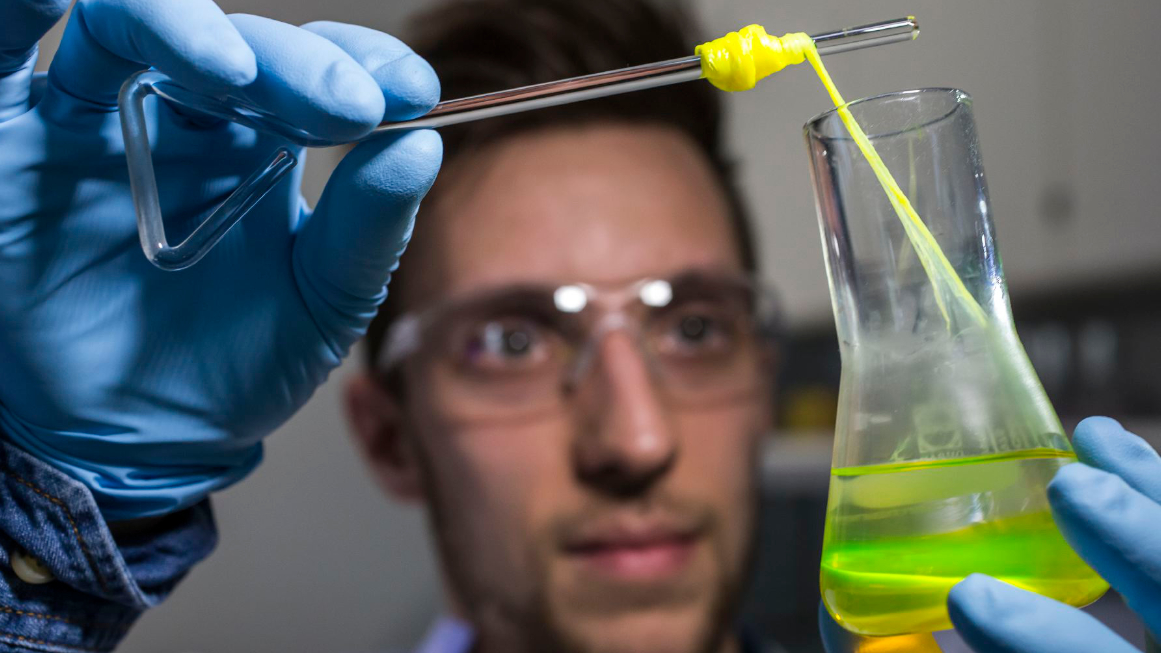

Raps effizienter dank Bakterien im Wurzelraum

Forschende zeigen, wie Raps mithilfe bestimmter Bodenbakterien mehr Stickstoff aufnimmt und selbst unter Nährstoffmangel stabil wächst. Die Entdeckung könnte helfen, Dünger gezielt einzusparen und Agrarsysteme klimafreundlicher zu machen.