Innovationsräume Bioökonomie

Die Maßnahme „Innovationsräume Bioökonomie“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) soll Forschungsergebnisse aus der Bioökonomie stärker in die Anwendung überführen und mit der Erforschung und Entwicklung biobasierter Produkte und Verfahren zu Wertschöpfung, Resilienz und technologischer Souveränität beitragen. Dafür wurden industrielle Partner frühzeitig an Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligt und haben sie maßgeblich mitgestaltet. Ziel war es, einen starken Schulterschluss von Wirtschaft und Wissenschaft hinzubekommen.

In einem mehrstufigen Wettbewerb wurden initial Ideenskizzen eingereicht, aus denen ausgewählte Teams dann Konzepte entwickelten. Ab 2019 ging es dann ganz konkret los: Die ausgewählten Innovationsräume setzten gemeinschaftliche Forschung-, Entwicklungs- und Transferprojekte (FuEuI) um, eingebettet in Netzwerkstrukturen mit wissenschaftlichen, unternehmerischen und kommunalen Partnern.

Dieses Dossier möchte Einblicke geben in die erfolgreiche Zusammenarbeit, die strukturellen Erfahrungen, angewandte Methoden und die gewonnenen Erkenntnisse aus den vier Innovationsräumen.

Seite 2 von 5

BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum

Übergeordnetes Ziel des Innovationsraumes BioBall war es, in der dicht besiedelten Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main die stoffliche Nutzung biogener Rest- und Abfallströme zu stärken und damit den Wandel hin zu einer nachhaltigen, biobasierten Wirtschaft zu beschleunigen. Unter der Leitung der Provadis Hochschule und DECHEMA e. V. wurden dafür eine Reihe von Projekten zu unterschiedlichen Aspekten einer kreislaufbasierten Bioökonomie durchgeführt.

Zu den zentralen Zielen von BioBall gehörte, ungenutzte biogene Neben- und Reststoffströme aus kommunaler und privater Wirtschaft in hochwertige Produkte, beispielsweise in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Ernährung zu überführen. So sollen Kreisläufe geschlossen, Treibhausgasemissionen reduziert und zusätzliche Wertschöpfung generiert werden. Um dies zu ermöglichen, wurde ein innovationsstarkes Netzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Kommunen und der Öffentlichkeit aufgebaut, das Motor für Technologien und Geschäftsmodelle der Bioökonomie wurde. Quantitative Zielvorgaben zu Marktpenetration und Klimawirkung sowie wirtschaftlicher Tragfähigkeit geförderter Innovationen wurden überprüft und steuerten die Entwicklung der Technologien.

Die erzielten Forschungsergebnisse sind oftmals nicht isoliert entstanden, sondern in Konsortien mit industrieller Beteiligung und kommunalen Partnern, um eine spätere Umsetzung zu beschleunigen. Die Auswahl der Projekte orientierte sich an Kriterien, die eine positive Wirkung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und gesellschaftliche Akzeptanz sicherstellen. Parallel wurden die Projekte wissenschaftlich begleitet und strategische Werkzeuge und Konzepte entwickelt, um die regionale Bioökonomie zu bewerten und weiterzuentwickeln.

Zu allen Projekten von BioBall.

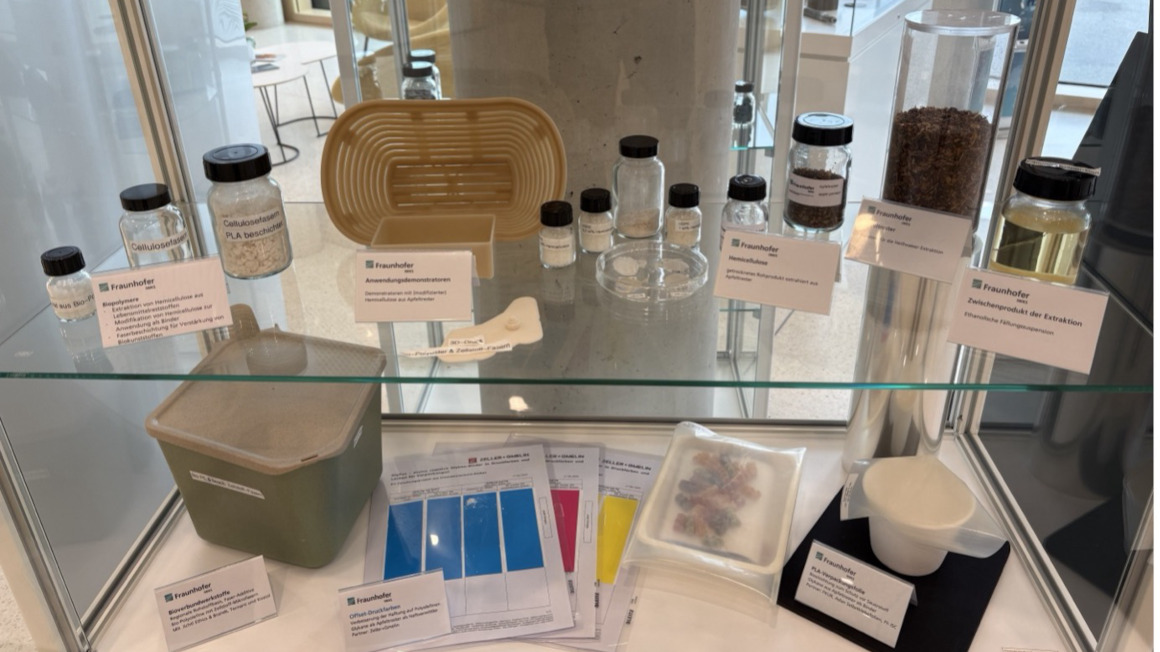

GlyPac – Kleine reaktive Glykan-Binder in Druckfarben und Lacken für Verpackungen

Im Projekt GlyPac wurde erforscht, wie in langen Ketten vorliegende Zuckerbausteine – sogenannte Glykane – aus pflanzlichen Reststoffen, wie zum Beispiel Apfeltrester, in umweltfreundlichen Verpackungen und Druckfarben eingesetzt werden können. Ziel war es, chemische Komponenten auf Erdölbasis durch biobasierte und nachhaltige Alternativen zu ersetzen.

Im Laufe des Projekts gelang es den Forschenden, sowohl die Herstellung als auch die Reinigung der funktionalisierten Glykane deutlich zu verbessern. Sie entwickelten ein Verfahren, mit dem die Zuckerketten gezielt verkürzt und ihre Reinheit präzise überprüft werden konnte. Die so gewonnenen Stoffe ließen sich gut in wasserbasierten Beschichtungen verarbeiten und zeigten sehr gute Barriereeigenschaften gegen Sauerstoff – ein wichtiger Faktor für den Schutz von Lebensmitteln. Erste Beschichtungen auf biobasierten Folien wurden erfolgreich getestet und auf der Kunststoffmesse K, der weltgrößten Fachmesse der Kunststoff- und Kautschuk-Industrie, präsentiert.

Darüber hinaus wurde ein neuartiger Fettsäure-Ester aus Glykanen entwickelt, der bereits testweise in Druckfarben Anwendung fand. In Zusammenarbeit mit einem Industriepartner zeigte sich, dass dieser Stoff nicht nur gut druckbar war, sondern auch als Haftvermittler auf schwierigen Untergründen bessere Ergebnisse erzielte als herkömmliche Produkte.

Aus den Forschungsergebnissen ergaben sich neue Ideen für weitere Anwendungen, etwa für die Beschichtung von Papier oder für biologisch abbaubare Barrierebeschichtungen von Langzeitdüngern. Mehrere Projektanträge zur Weiterentwicklung wurden eingereicht, und Gespräche mit Industrieunternehmen über eine mögliche Nutzung der Ergebnisse fanden bereits statt. Damit hat GlyPac einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung biobasierter Materialien für nachhaltige Verpackungen und Druckprodukte geleistet.

InA – Insektenbasierte nachhaltige Aquakultur

Im Projekt InA – Insektenbasierte nachhaltige Aquakultur verfolgte man das zentrale Ziel, die Nachhaltigkeit von Garnelenaquakultursystemen signifikant zu erhöhen. Dies erreichte man durch die Einführung nachhaltiger Futtermittel sowie den Einsatz nachhaltiger Materialien und Techniken. Im Fokus standen innovative Lösungen für eine ressourceneffiziente und zirkuläre Aquakultur, in der Abfall- und Nebenströme aus Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion mithilfe von Insekten in hochwertige Futtermittel umgewandelt werden sollten.

Im Verlauf des Projekts wurden bedeutende Fortschritte erzielt. In einer Pilotanlage konnte gezeigt werden, dass Garnelentanks aus regional angebautem Douglasien-Holz eine hervorragende ökologische und ökonomische Alternative zu herkömmlichen Kunststofftanks darstellen. Durch ihren natürlichen Biofilm wirkten sie sich positiv auf das Tierwohl der Garnelen aus, reduzierten das Risiko für Krankheitsübertragungen und senkten den Reinigungsaufwand deutlich. Die Kombination mit einer Polykultur aus Muscheln und Seegurken stabilisierte die Wasserqualität biologisch und senkte den Energiebedarf durch geringeren Einsatz mechanischer Filter signifikant.

Parallel dazu gelang die Entwicklung und Erprobung insektenbasierter Garnelenfuttermittel, bei denen Fischmehl vollständig durch Mehl der Schwarzen Soldatenfliege ersetzt wurde. Da diese Insekten wiederum auf pflanzlichen Nebenströmen gezüchtet wurden, ergab sich ein geschlossener, nachhaltiger Stoffkreislauf.

Ein zentrales technisches Ergebnis war die Fertigstellung und Erprobung eines Containersystems zur Larvenmast der Schwarzen Soldatenfliege, mit dem Larven im Pilotmaßstab produziert werden konnten. Darüber hinaus untersuchte das Konsortium Verfahren zur Entsalzung und Aufbereitung von Abwässern aus Aquakulturen mithilfe keramischer Nanofiltration und Membrandestillation sowie Ansätze zur Abluftreinigung mit innovativen Sorbentien und Multisensorsystemen. Letztere ermöglichten die Echtzeitüberwachung zentraler Wasser- und Luftparameter.

Ergänzend entwickelte das Team mithilfe Künstlicher Intelligenz einen Gesundheitsindex für Garnelen, der über automatisierte Mustererkennung die nicht-invasive Beurteilung des Tierwohls erlaubte. Die Ergebnisse mündeten in mehrere wissenschaftliche Publikationen sowie eine Patentanmeldung.

Gras-to-Plast – Gras als Ressource für hochwertige und nachhaltige Produkte

Das Forschungsprojekt Gras-to-Plast hatte zum Ziel, Grasfasern aus regionalen Quellen des Dauergrünlandgrases als nachhaltigen Rohstoff für die Kunststoffverarbeitung zu qualifizieren. Damit sollte gezeigt werden, dass aus Dauergrünlandgras gewonnene Fasern fossile oder auch holzbasierte Faserstoffe in technischen Kunststoffen teilweise ersetzen können. In dem interdisziplinären Verbund arbeiteten die Biowert Industrie GmbH, die Hochschule Darmstadt und die Cortec GmbH eng zusammen, um den gesamten Prozess von der Rohstoffaufbereitung bis zur industriellen Anwendung zu erforschen und zu optimieren.

Biowert untersuchte im Laufe des Projekts verschiedene Grasarten und Silagen hinsichtlich ihres Lignin- und Fasergehalts, um geeignete Ausgangsmaterialien für die Bioraffinerie zu bestimmen. Dort wurden die Fasern aus verschiedenen Quellen aufbereitet, konditioniert und zu gebrauchsfertigen Materialfraktionen verarbeitet. Neben dem Schwerpunkt der Faseraufbereitung aus Dauergrünlandgras richtete das Forschungsteam den Fokus auch auf die Entwicklung feuchtigkeitsreduzierender Verpackungseinheiten sowie auf die Konditionierung und Pelletierung der Grasfasern, um deren Dosierbarkeit, Lagerfähigkeit und mechanischen Eigenschaften zu verbessern.

Die Hochschule Darmstadt konzentrierte sich auf die Compoundierung, also das Mischen der Grasfasern mit thermoplastischen Polymeren und entwickelte Rezepturen mit Haftvermittlern, Schlagzähmodifikatoren und Fließverbesserern. Verarbeitbarkeit, mechanische Stabilität und Homogenität der Compounds sollten erhöht und zugleich Geruch, Restfeuchte und Ablagerungen minimiert werden. Dazu wurden neuartige Prüfmethoden für Einzelfasern und Probekörper etabliert. Auch chemische Behandlungen der Fasern, beispielsweise mit Natronlauge, wurden optimiert, um die Zellulose freizulegen und die Haftung zwischen Faser und Kunststoffmatrix zu verbessern.

Der Industriepartner Cortec überführte die Forschungsergebnisse in den industriellen Maßstab und testete verschiedene Compoundvarianten im Spritzgießprozess. Dazu wurden Werkzeuge mit speziellen Caveo-Diffusionshärtungen und Perlchrom-Beschichtungen eingesetzt, um den Werkzeugverschleiß mit naturfaserverstärkten Kunststoffen zu reduzieren. Die Beschichtungen bewährten sich im Dauerbetrieb mit über einer Million produzierter Teile und zeigten deutlich geringeren Abrieb als herkömmliche Systeme.

Die Ergebnisse des Projekts belegen, dass Grasfasern bereits heute in industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Dennoch bestehen Forschungsbedarfe, etwa zur Reproduzierbarkeit von Fasereigenschaften, zur Einflussnahme von Erntezeitpunkten, Silikatanteilen und Bodenbedingungen auf den Verschleiß, sowie zur weiteren Optimierung der Pelletierung und chemischen Aufbereitung. Langfristig eröffnen die Ergebnisse von Gras-to-Plast neue Wege für faserverstärkte Biokunststoffe, die sowohl ökologisch als auch technisch wettbewerbsfähig sind und die Rohstoffbasis der Kunststoffindustrie nachhaltiger gestalten können.

Seite 3 von 5

BIOTEXFUTURE – Biobasierte Transformation der Textilindustrie

Der Innovationsraum BIOTEXFUTURE widmete sich der Umgestaltung der Textilindustrie hin zu einer biobasierten Wertschöpfungskette. Unter der Leitung der adidas AG und der RWTH Aachen brachte er Industrie, Forschungseinrichtungen und gesellschaftliche Akteure zusammen, um eine stoffliche Transformation von erdölbasierten Materialien zu regenerativen Alternativen zu entwickeln.

Der Innovationsraum BIOTEXFUTURE verfolgte drei Kernziele: Erstens die Entwicklung einer biobasierten Rohstoffbasis, die ökologisch, ökonomisch und sozial tragfähig ist; zweitens die durchgängige Anwendung in der Textilindustrie von Polymer über Faser, Garn, Textil bis zur Veredelung; drittens die Förderung des gesellschaftlichen Wandels hin zu einer breiten Akzeptanz neuer, biobasierter Textilien. Damit sollte ein Beitrag zum Wandel der Branche, zur Reduktion von Umweltauswirkungen und zur Schaffung neuer, bioökonomischer Marktpotenziale geleistet werden.

BIOTEXFUTURE arbeitete in modularen Forschungsfeldern, die Projekte entlang der textilen Wertschöpfungskette fördern sollten. Dazu zählten Material- und Substratentwicklung, Textilveredelung, Prozessführung und Recyclingmanagement. Zwei Förderformate standen dafür in diesem Innovationsraum zur Verfügung: Seed Fund Projects (Proof-of-Concept, 6 bis 12 Monate Laufzeit) und Accelerator Projects (skalierbare Anwendung, 2 bis 3 Jahre Laufzeit). So konnten vielversprechende Ideen zunächst erprobt und anschließend in Richtung Marktreife geführt werden. Begleitet wurde der Innovationsraum durch das TransitionLab, eine sozialwissenschaftliche Begleitforschung, die Fragen der Kollaboration, Akzeptanz und Transformation analysiert und direkt in die Innovationspraxis eingebunden hat. Dabei wurden klassische Instrumente der Konsumentenforschung ebenso eingesetzt, wie netzwerkanalytische Methoden und transformative Forschungsansätze, wie Nischenexperimente und Reallabore. Insbesondere die Entwicklung von Demonstratoren gemeinsam mit den technischen Innovationsprojekten stand im Zentrum des TransitionLabs.

Der Innovationsraum fungierte als lebendige Plattform, die neue Partner flexibel integrierte, ihr Projektportfolio fortlaufend anpasste, durch sozialwissenschaftliche Begleitung reflektierte und gezielt den Transfer in die Praxis ermöglichte. So entstanden nicht nur Beiträge zum technologischen Fortschritt, sondern zum Wandel hin zu einer nachhaltigen Textilwirtschaft.

Zu allen Projekten von BIOTEXFUTURE.

Drei Beispielprojekte aus BIOTEXFUTURE

BIOCOAT – Biobasierte Beschichtungen für leistungsfähige Textilien

Im Projekt BIOCOAT arbeiteten Forschungseinrichtungen und Industriepartner gemeinsam daran, herkömmliche, auf Erdöl basierende Textilausrüstungen durch nachhaltige Alternativen aus biologischen Rohstoffen zu ersetzen. Hochleistungstextilien im Sport- und Medizinbereich sollten mit neuen Funktionen wie antimikrobiellen Eigenschaften oder einem verbesserten Feuchtigkeitsmanagement ausgestattet werden, und zwar unter der alleinigen Verwendung von biobasierten, biologisch abbaubaren Materialien.

Dazu nutzten die Forschenden moderne biotechnologische Verfahren, insbesondere die sogenannte „gerichtete Evolution“, um maßgeschneiderte Eiweißmoleküle (Peptide) zu entwickeln, die als funktionale Beschichtungen auf Textilien aufgebracht werden können. Diese innovative Methode, die auf dem Prinzip der natürlichen Auslese beruht, erlaubt die Herstellung leistungsfähiger Materialien ohne den Einsatz umweltbelastender Chemikalien wie PFAS.

Die Forschung innerhalb des Projekts führte zu einigen vielversprechenden Ergebnissen: Für Sporttextilien wurde eine hydrophile, also feuchtigkeitsleitende, Proteinbeschichtung entwickelt, die bereits zwei von drei wichtigen Praxistests erfolgreich bestand. Auch im medizinischen Bereich gelang ein Durchbruch und es konnten Enzyme hergestellt werden, die gezielt krankmachende Bakterien abtöten, ohne dabei nützliche Mikroorganismen zu beeinträchtigen. Damit eröffneten sich neue Möglichkeiten, Textilien zu entwickeln, die Infektionen vorbeugen und zur Eindämmung antibiotikaresistenter Keime beitragen. Mehr dazu im Video.

BioTurf – Der biobasierte Kunstrasen der Zukunft

Forschende und Industriepartner suchten im Projekt BioTurf gemeinsam nach einer nachhaltigeren Alternative zu herkömmlichen Kunstrasenplätzen, die bislang überwiegend aus erdölbasierten Kunststoffen bestehen und durch Mikroplastikemissionen die Umwelt belasten. Ziel war es, einen Kunstrasen aus biobasierten Materialien zu entwickeln, der dem konventionellen in nichts nachsteht, jedoch vollständig recycelbar ist und keinen Abrieb mikroskopischer Partikel aufweist. Damit sollte ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Mikroplastik durch eine bioökonomische Innovation geleistet werden.

Ergebnis der Forschungsarbeiten war ein neues Materialsystem: Sowohl die Trägerschicht des Kunstrasens als auch die „Grashalme“ darauf bestehen aus biobasiertem PE. Durch präzise gesteuerte thermische Verfahren („Thermobonding“) werden Unterlage und Halme ohne den Einsatz von Latex oder Polyurethan miteinander verbunden. Diese innovative Technologie ermöglicht es, den Kunstrasen nach seiner Nutzung vollständig zu recyceln, was ein entscheidender Fortschritt gegenüber bisherigen Systemen aus Materialmischungen ist.

Die Forschenden testeten verschiedene Garnstrukturen und -formen, um eine Oberfläche zu schaffen, die ohne Kunststoffgranulat auskommt, aber dennoch das gewünschte Ball- und Spielverhalten bietet. Erste Demonstrationsflächen zeigten, dass der biobasierte Kunstrasen nicht nur robust und langlebig ist, sondern sich auch im sportlichen Einsatz bewährt.

Auf dem Gelände des Hochschulsportzentrums der RWTH Aachen wurde bereits ein BioTurf-Fußballplatz angelegt. Dort wird er regelmäßig von Sportlerinnen und Sportlern genutzt, die durch ihr Training und ihre Spiele wertvolles Feedback zur Qualität, Beschaffenheit und Spielbarkeit der neuen Rasenoberfläche liefern. Mehr dazu hier.

GOLD – Von der Goldschlägerhaut zur textilen Innovation

Das Projekt GOLD widmete sich der Entwicklung neuartiger, biobasierter Hochleistungstextilien, inspiriert von einem besonderen Naturmaterial: der sogenannten Goldschlägerhaut – einer extrem dünnen, elastischen und zugleich reißfesten Membran aus der äußeren Gewebeschicht des Rinderdarms. Dieses Material diente früher zum Schlagen von Blattgold und galt wegen seiner Stabilität und Atmungsaktivität als technisches Wunder der Natur.

Die Forschenden des GOLD-Projekts analysierten die Struktur und Zusammensetzung der Goldschlägerhaut bis auf die molekulare Ebene, um ihre einzigartigen Eigenschaften mithilfe moderner biotechnologischer Verfahren im Labor nachbilden zu können. Ziel war es, aus biosynthetischem Kollagen ganz ohne tierische Materialien Textilien herzustellen, die dehnbar, wasser- und windabweisend, zugleich aber atmungsaktiv sind. Ganz ähnlich wie die bekannte Gore-Tex-Membran, jedoch vollständig biobasiert und frei von umweltbelastenden Chemikalien.

In ersten Experiment gelang es dem Team, native Kollagenfasern zu stabilen Geweben zu verarbeiten und daraus einen Demonstrator in Form eines „Inuit-Parkas“ herzustellen. Das Ergebnis war ein flexibles, leichtes und transluzentes Material mit angenehmer Haptik, das sich sowohl für Outdoor- und Funktionsbekleidung als auch für Design- und Modeanwendungen eignet. Die Forschenden sehen darüber hinaus Potenzial, künftig biobasiertes Elastan auf dieser Basis zu entwickeln und damit umweltkritische Lösungsmittel aus der Textilproduktion zu ersetzen. Mehr dazu hier im Video.

Seite 4 von 5

Bioökonomie auf Marinen Standorten (BaMS)

Der Innovationsraum Bioökonomie auf Marinen Standorten vernetzt unter Leitung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Akteurinnen und Akteure der „Blauen“ Bioökonomie. Der Fokus liegt dabei auf der nachhaltigen Nutzung der aquatischen Ressourcen in Deutschland. Um Kreisläufe zu schließen, Nährstoffeinsätze zu optimieren und somit Ökosysteme zu entlasten wurde das Potenzial von Algen, Fischen, Muscheln und anderen Wasserorganismen als biogene Rohstoffe in 30 Transferprojekten erprobt und erforscht.

Während der Laufzeit starteten in diesem Innovationsraum zunächst acht Verbundprojekte, die technologische und prozessbezogene Innovationen vorantrieben. Heute sind es 30 durch das BMFTR geförderte Projekte, die zu zwei Drittel aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und zu einem Drittel aus Forschungseinrichtungen und Universitäten bestehen. Ziel war und bleibt es, ausgehend von Norddeutschland Leuchtturm-Projekte aquatischer Bioökonomie zu etablieren, die zum Beispiel über innovative Bioraffinerie- und Sektorenkopplungs-Prozesse bislang ungenutzte („überschüssige“) Nährstoffe und Kohlenstoffe nutzen. So sollen neue biobasierte Produkte, Technologien und Dienstleistungen entstehen, die in alle Industriezweige fließen; von regional erzeugbaren Lebensmitteln über pharmakologischen Wirkstoffen bis hin zur Reinigung regionaler Gewässer sowie häuslicher und industrieller Abwässer. Mit Hilfe von Algen wurden nachgeschaltete Reinigungsstufen entwickelt und so brauchbare Biomasse hergestellt. Daraus entwickelte Dünger, Futterzusätze und Coatings für Saatgut wurden bereits erfolgreich getestet. In anderen Projekten ging es beispielsweise um Stressindikatoren in der Aquakultur. Außerdem wurden Wege erforscht, Algenfasern in Tampons und Quallenkollagene in Haarpflege einzusetzen. Experimentelle Kreislaufanlagen zeigen den Weg hin zur optimalen Bilanz einer Wertschöpfungskette auf. Wasserschonung und Wassernutzung schließen sich bei diesem Ansatz nicht aus, sondern bedingen sich gegenseitig.

Des Weiteren wurde immersives Lernen durch moderne VR-Schulungen für Tierwohlaspekte in der Aquakultur gefördert, außerdem Wasserreinigungssysteme mit Mikroalgen und Reststromverwertungen in Modellstandorten erlebbar gemacht. Parallel dazu fördert BaMS soziale Akzeptanz, politische Brückenbildung und neue Sektorverknüpfungen.

BaMS organisierte sich in der Umsetzung entlang von drei Handlungsfeldern: (1) Transferbeschleunigung durch anwendungsnahe Forschung und Entwicklung von Bioraffinerie-Elementen; (2) Akzeptanzerhöhung durch Aufklärung, die aufzeigen sollte, wie Kreislaufwirtschaft im Wasserraum funktionieren kann; (3) Anwendungsnähe mit dem Ziel, dass Ergebnisse langfristig an beteiligte Akteure übergehen.

Langfristig könnte die Blaue Bioökonomie einen wichtigen Beitrag zu fossilfreiem Wirtschaftswachstum leisten, sofern entsprechende politische Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Zu allen Projekten von BaMS.

Drei Beispielprojekte aus BaMS

Fisch und Pflanze im Kreislauf – Integrierte Aquakultur im Projekt OptiRAS

In der marinen Aquakultur stellen hohe Energieverbräuche, Nährstoffverluste und die aufwendige Entsorgung organischer Reststoffe große Herausforderungen für Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit dar. Besonders rezirkulierende Aquakultursysteme (RAS) bieten zwar die Möglichkeit einer kontrollierten und platzsparenden Fischproduktion, erfordern aber neue Konzepte, um Ressourcen effizienter zu nutzen und Stoffkreisläufe zu schließen.

Das Projekt OptiRAS hatte das Ziel, ein integriertes Aquakulturkonzept für die nachhaltige Nutzung von Stoffströmen in rezirkulierenden marinen Aquakultursystemen (RAS) zu entwickeln und zu erproben. Im Mittelpunkt stand die Kombination der Zucht einer neuen Warmwasser-Meeresfischart, des Riesenzackenbarsches (Epinephelus lanceolatus), mit der Produktion salztoleranter Pflanzen (Halophyten) sowie der Karbonisierung organischer Reststoffe.

Zu Beginn des Projekts wurde am Alfred-Wegener-Institut ein marines RAS für die Haltung des Riesenzackenbarsches aufgebaut und an die spezifischen Anforderungen der Art angepasst. In mehreren Versuchsreihen wurden unterschiedliche Besatzdichten und Futtermittel getestet, um Wachstumsleistung, Futterverwertung und Tierwohlparameter zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Art sich gut für die Haltung unter Kreislaufbedingungen eignet und stabile Wachstumsraten erzielt. Darauf aufbauend wurden Produktionspläne und Marktanalysen für eine potenzielle wirtschaftliche Nutzung entwickelt.

Parallel dazu wurde die Integration von Halophyten in das System untersucht. In aeroponischen Versuchsanlagen wurden fünf solche salztoleranten Pflanzenarten getestet; besonders der Europäische Queller (Salicornia europaea) und das Salzkraut (Salsola soda) erwiesen sich als gut geeignet, da sie unter Nutzung des nährstoffreichen Aquakulturwassers zuverlässig wuchsen. Auf dieser Basis entstand durch die Firma Erwin Sander ein Prototyp eines aeroponischen Pflanzenmoduls, das sich an marine Kreislaufsysteme anschließen oder entkoppelt betreiben lässt.

Ein drittes Arbeitspaket befasste sich mit der Karbonisierung stark wässriger und salzhaltiger Reststoffe aus der Fischhaltung. Der anfallende Schlamm wurde eingedickt und über hydrothermale Karbonisierung (HTC) zu einer Biokohle umgewandelt. Diese wies einen hohen Brennwert auf und eröffnete neue Nutzungsmöglichkeiten, etwa als Energieträger oder Bodenverbesserer, auch wenn der Aschegehalt aufgrund des Salzanteils vergleichsweise hoch war.

Energiegewinnung für nachhaltige Fischzucht

Das Projekt widmete sich der Entwicklung und Skalierung eines neuartigen Strömungskraftwerks, das speziell für die besonderen Anforderungen kleiner Kanalsysteme in Fischzuchtbetrieben ausgelegt ist. Die Anlage nutzt die natürliche Fließgeschwindigkeit der Kanäle, kommt ohne bauliche Eingriffe aus und ermöglicht eine besonders umweltfreundliche Form der dezentralen Energiegewinnung. Ziel war es, Fischzuchtbetrieben eine autarke und ganzjährig verfügbare Stromquelle bereitzustellen, die auch im Winter ohne Batteriezwischenspeicher zuverlässig arbeitet.

Im Fokus der Arbeiten standen numerische Strömungssimulationen, die konstruktive Auslegung zentraler Komponenten sowie Validierungsversuche im Wasserbecken. Dabei entstand ein digitaler Zwilling der Anlage, mit dem Energiepotenzial, Strömungsverhalten und Materialbeanspruchung detailliert analysiert werden konnten. Parallel dazu wurden elektrische und elektronische Systeme – darunter Generator, Umrichter und eine speziell entwickelte Steuerungseinheit – für den Einsatz in kleinen Kanälen ausgelegt. Ergänzend wurde eine cloudbasierte Überwachungs- und Auswertungsplattform entwickelt.

Praktische Tests bestätigten die Notwendigkeit eines Getriebes für eine optimale Leistungsübertragung und zeigten, dass die neu entwickelten Komponenten eine robuste, effiziente Lösung für die Bedingungen in Kanalgewässern darstellen. Außerdem wurde das System so konzipiert, dass die erzeugte Energie unkompliziert in bestehende 230/400-Volt-Infrastrukturen von Fischzuchtbetrieben eingespeist werden kann.

Damit wurde der Proof-of-Concept für ein modular einsetzbares, umweltfreundliches Strömungskraftwerk im kleinen Maßstab erbracht. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für erste Pilotanlagen und autarke Kleinstkraftwerke, die künftig auch in weiteren wasserführenden Infrastrukturen – etwa in Bewässerungs- oder Abwassersystemen – eingesetzt werden können.

AlgenSaat – Ein Algenschutz für Ackerpflanzen

Das Projekt AlgenSaat verfolgt das Ziel, Mikroalgen in ein neuartiges, umweltverträgliches Samencoating aus Biokohle und Superabsorber zu integrieren, als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen, mit synthetischem Dünger und Pestiziden behandelten Saatgutbeschichtungen. Im Mittelpunkt steht die Identifizierung geeigneter Algenkombinationen („Algenmixe“), vorzugsweise aus Reinigungsprozessen, um die Keimung und das frühe Pflanzenwachstum zu fördern. Zugleich soll das Verfahren zur Rückgewinnung endlicher Ressourcen wie Phosphor beitragen und damit ein geschlossenes, ressourcenschonendes Kreislaufsystem schaffen.

Die im Projekt durchgeführten Arbeiten umfassten bisher die Erprobung eines ökologischen Saatgut-Coatings, das in dieser Form erstmals getestet wurde. Während frühere Studien meist auf einzelne Algenarten oder spezifische Extrakte setzten, nutzte AlgenSaat einen Algenmix aus der Abwasserreinigung als natürlichen Nährstofflieferanten für den Ackerbau. Damit konnte der Proof-of-Concept für einen vollständigen Kreislaufprozess erbracht werden, von der Reinigung von Abwässern über die Herstellung von algenhaltigen Saatgutbeschichtungen bis hin zum Ausbringen auf dem Feld ohne zusätzliche Nährstoffbelastung. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die Arbeitsgruppe „Physiologie und Biotechnologie der Pflanzlichen Zelle“ der CAU Kiel. Perspektivisch soll das entwickelte Verfahren durch die Firma Schierbecker, beziehungsweise das Spin-off Seedrise zur Marktreife gebracht werden, um den Einsatz synthetischer Dünger und Pestizide deutlich zu reduzieren und einen Beitrag zu einer nachhaltigen, biobasierten Landwirtschaft zu leisten.

Seite 5 von 5

NewFoodSystems – Wir bringen Bioökonomie auf den Teller!

Die Grundidee des Innovationsraums NewFoodSystems war es, interessierte Akteure aus der Lebensmittel- und Ernährungsforschung sowie der Lebensmittelwirtschaft zusammenzubringen, um gemeinsam bioökonomische Innovationen anzustoßen und Forschungsergebnisse umfassender als bisher zu nutzen. Koordiniert wird der Innovationsraum vom Max Rubner-Institut in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München. Dem transdisziplinären Konsortium gehören inzwischen über 70 Partner an – darunter Universitäten, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Start-ups. Dieses breite Netzwerk ermöglicht einen intensiven Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen und bildet die Grundlage für gemeinsame Innovationsprozesse.

NewFoodSystems verfolgt das Ziel, neue Ansätze für die Ernährung von morgen zu entwickeln. Dabei geht es nicht allein um technologische Fortschritte, sondern auch um deren Überführung in konkrete Anwendungen. Eine ganzheitliche Bewertung begleitet sämtliche Projekte – von der Produktidee bis zur Markteinführung. Aspekte wie Qualität und Sicherheit, Verbraucherakzeptanz, Wirtschaftlichkeit, ökologische Nachhaltigkeit und rechtliche Rahmenbedingungen werden dabei gleichermaßen berücksichtigt.

Die thematische Ausrichtung des Innovationsraums ist durch drei Innovationsfelder definiert: „Controlled Environment Cultivation“, „Herstellung und Applikation neuer Lebens- und Futtermittelzutaten“ sowie „Ressourceneffizientes Energie- und Stoffstrommanagement, Systemintegration“. Im Zentrum des Innovationsfelds I (Controlled Environment Cultivation) steht die Kultivierung von Organismen wie Pflanzen, Pilzen, Mikroalgen und Insekten in geschlossenen und kontrollierbaren Systemen. Diese Art der Erzeugung ermöglicht eine ressourcenschonende, lokal unabhängige und ganzjährige Produktion in konstanter Qualität. Mit dem Ziel, den Konsum tierischer Lebensmittel deutlich zu senken und den Verzehr nachhaltiger Alternativen zu fördern, wurde das Innovationsfeld II (Herstellung und Applikation neuer Lebens- und Futtermittelzutaten) etabliert. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Herstellung, Weiterverarbeitung und Charakterisierung alternativer Proteine und weiterer funktionaler Zutaten sowie deren Einsatz in Lebens- und Futtermitteln. Im Innovationsfeld III (Ressourceneffizientes Energie- und Stoffstrommanagement, Systemintegration) wird durch die Kombination verschiedener Anbausysteme – beispielsweise für Pflanzen, Mikroalgen, Insekten und Aquakulturen – eine besonders effiziente Stoffstromnutzung und im Idealfall eine CO₂-neutrale Produktion angestrebt. Von Bedeutung ist hier auch die effektive Verwertung von Nebenströmen aus der Lebensmittelverarbeitung.

Unter dem Dach von NewFoodSystems wurden 18 Forschungs- und Entwicklungsprojekte initiiert. Diese reichen von der Indoor-Kultivierung von Stärke-, Kräuter- und Aromapflanzen über die Erforschung alternativer Proteinquellen bis hin zu innovativen Konzepten rund um Mikroalgen, Insekten, kultiviertes Fleisch und Pilze. Zwei weitere Projekte in Kooperation mit dem Deutschen Museum Nürnberg – Das Zukunftsmuseum dienen der Kommunikation und Interaktion mit der breiten Öffentlichkeit, insbesondere mit Schulklassen.

Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit begleitet die Aktivitäten im Innovationsraum. Sie adressiert unterschiedliche Zielgruppen und vermittelt Wissen über innovative Ernährungs- und Lebensmittelsysteme, neue Lebensmittel sowie ausgewählte Projektergebnisse. Ziel ist es, gesellschaftliche Akzeptanz für neuartige Produktionsverfahren und Produkte zu schaffen – und das Thema Bioökonomie aktiv in die Gesellschaft zu tragen.

Drei Beispielprojekte aus NewFoodSystems

Modulare Mikroalgenproduktion für die Bioökonomie: das Projekt ALGAE-MODULE 4.0

Das Projekt „ALGAE-MODULE 4.0“ verfolgte die Entwicklung modularer und smarter Produktionseinheiten zur Kultivierung von Mikroalgen. Ziel war es, ein Demonstrations-Setup im technischen Maßstab zu schaffen, das nicht nur eine hohe Biomasseproduktivität und definierte Produkteigenschaften liefert, sondern auch energetisch effizient und dezentral einsetzbar ist. Im Mittelpunkt standen dabei die Optimierung der Prozessführung, die Entwicklung intelligenter Monitoringlösungen, die Integration von Wärmerückgewinnung sowie eine Direktverarbeitung frischer Mikroalgenbiomasse.

Ein zentrales Forschungsthema war der Einfluss unterschiedlicher Lichtspektren auf das Wachstum und die Produktbildung bei den Mikroalgenarten Limnospira maxima (Spirulina) und Chromochloris zofingiensis. Es zeigte sich, dass Breitbandlicht das Biomassewachstum um bis zu 30 % steigern kann. Gleichzeitig fördern gezielte grüne und blaue Lichtanteile die Bildung wertvoller Metaboliten – ein wichtiger Hebel für eine einstellbare Produktqualität.

Für die prozessbegleitende Analytik wurden optische Sensorlösungen entwickelt, die eine schnelle Online-Bestimmung der Biomassekonzentration und -zusammensetzung ermöglichen. Auf Basis der Nahinfrarotspektroskopie (NIR) wurden chemometrische Modelle erstellt, die eine minutenschnelle Analyse der zentralen Zellinhaltsstoffe, wie Proteine, Fette und Kohlenhydrate erlauben – eine erhebliche Zeitersparnis gegenüber klassischen Laborverfahren.

Das Projekt demonstrierte das Potenzial kontinuierlicher Prozessführung: Die Raum-Zeit-Ausbeute ließ sich um bis zu 30 % steigern, bei gleichzeitig verbesserter Prozessstabilität und konstant hoher Produktqualität. Im Demonstrator-Maßstab (200 L) wurden alle Systemkomponenten erfolgreich kombiniert. Eine spektral dimmbare, wassergekühlte LED-Lichtlösung ermöglichte nicht nur eine präzise Steuerung der Lichtverhältnisse, sondern auch eine prozessintegrierte Rückgewinnung von bis zu 80 % der LED-Abwärme.

Auch im Downstream Processing konnten innovative Ansätze überzeugen. Der zellschonende Zellaufschluss mittels gepulster elektrischer Felder (PEF) erwies sich als besonders effizient und ermöglichte eine hohe Reinheit der Extrakte – insbesondere bei frischer Spirulina-Biomasse. In technischen Maßstäben wurde die PEF-behandelte Biomasse erfolgreich in Nassextrusionsformulierungen eingesetzt und validiert. Ergänzend zeigten Lösungsmittel- und Makroemulsionsverfahren vielversprechende Skalierungspotenziale.

Mit „ALGAE-MODULE 4.0“ wurde ein wichtiger Beitrag zur technologischen Weiterentwicklung der Mikroalgenproduktion geleistet – praxisnah, skalierbar und mit klarer Ausrichtung auf die Anforderungen einer nachhaltigen Bioökonomie.

Innovation für ein nachhaltiges Indoor-Farming: Das Projekt In4Food

Im Projekt „In4Food“ wurde die Indoor-Kultivierung der Spezialkulturen Borretsch, Oregano, Rubus und Spilanthes untersucht. Ziel war die gezielte Anreicherung wertgebender bzw. die Reduktion unerwünschter Inhaltsstoffe sowie die Optimierung der Nährstoffversorgung durch den Einsatz mikrobieller Bioeffektoren.

Bei Borretsch stand die Verringerung der gesundheitlich bedenklichen Pyrrolizidinalkaloide (PA) im Mittelpunkt. Analysen verschiedener Proben zeigten insbesondere in Microgreens extrem hohe PA-Gehalte, die deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten lagen. Experimente mit unterschiedlichen Lichtintensitäten und -spektren ergaben, dass ältere Blätter deutlich geringere PA-Gehalte aufweisen. Die Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit, PA-Gehalte gezielt zu überwachen und durch optimierte Anbaubedingungen oder Züchtungen zu senken. Oregano konnte erfolgreich hydroponisch und aeroponisch kultiviert werden. Zwischen den untersuchten Varietäten traten deutliche Unterschiede in der Ausbeute der Biomasse und im Gehalt an ätherischem Öl (Carvacrol, Thymol) auf. Zudem zeigten sich starke Effekte unterschiedlicher Lichtregime auf Wachstum und Stoffwechsel, die gezielt zur Steigerung erwünschter Inhaltsstoffe genutzt werden können. Beispielsweise Spilanthol – ein Pflanzeninhaltsstoff mit sensorischem Effekt („kribbelndes Gefühl“) und medizinischem Potenzial. Im Projekt konnten Unterschiede im Spilantholgehalt zwischen Blüten und Blättern nachgewiesen werden. Durch gezielte Kultivierungsstrategien lassen sich Ertrag und Qualität der Spilantholproduktion verbessern. Analysen der Mikrobiota der Rhizosphäre von Spilanthes, Rubus und Oregano zeigten spezifische mikrobielle Gemeinschaften mit wachstumsfördernden Rhizobakterien. Der gezielte Einsatz solcher pflanzenspezifischer Mikroorganismengemische bietet großes Potenzial die weitere Optimierung der Indoor-Kultivierung.

Nachhaltige Proteinzutaten: Geprüfte Vielfalt für die Ernährung von morgen

Das Projekt „Nachhaltige Proteinzutaten“ lieferte wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung pflanzlicher Lebensmittel. Im Mittelpunkt stand die umfassende Analyse pflanzlicher Proteinzutaten mit dem Ziel, deren funktionelle und sensorische Eigenschaften besser zu verstehen.

Die Ergebnisse unterstützen Lebensmittelunternehmen dabei, schneller und gezielter geeignete Proteine für spezifische Anwendungen zu identifizieren. Mit komfortablen Suchfunktionen, integrierten Berechnungstools und grafischen Auswertungen stellt die entwickelte Datenbank ein leistungsfähiges Werkzeug für Forschung und Entwicklung im Bereich alternativer Proteine dar.

Für eine verlässliche Datengrundlage kamen standardisierte Vorgehensweisen zum Einsatz – darunter Standortvergleiche, Kontrollkarten und detaillierte Standardarbeitsanweisungen. So wurde eine einheitliche und vergleichbare Erhebung aller Messergebnisse sichergestellt. Insgesamt wurden 91 verschiedene Proteinzutaten aus Pflanzen, Algen, Insekten sowie Molkenproteine umfassend untersucht. In über 16.000 Einzelmessungen wurden chemische und physikalisch-chemische Eigenschaften dokumentiert. Die Auswertungen zeigten, dass die Funktionalität der Proteine stark von Faktoren wie Rohstofftyp, Charge und Analysebedingungen abhängt.

Die gewonnenen Erkenntnisse flossen bereits in verschiedene praxisnahe Anwendungen ein – etwa in die Entwicklung und Optimierung proteinbasierter Lebensmittel, in die Verbesserung von Herstellungsverfahren zur Erweiterung des Einsatzspektrums pflanzlicher Proteinzutaten sowie in die Produktion alternativer Futtermittel. Mehr dazu im Video.