Stechmücken der Gattung Aedes und Schaben stellen weltweit ein bedeutendes Gesundheitsrisiko dar. Ihre chemische Bekämpfung ist jedoch problematisch, sei es aufgrund von Umweltfolgen, Resistenzbildung, dem Rückgang der Biodiversität oder der Nähe ihres Habitats zum Menschen, wodurch der Einsatz von Insektiziden eingeschränkt ist. Das Projekt „Fungi 4 VectorControl“ zielte daher darauf ab, auf Basis insektenpathogener Pilze wirksame biologische Alternativen zu entwickeln. Im Rahmen des Projekts sollten Genetik, Biotests und Fermentationstechnologien kombiniert werden, um neue Ansätze zur Bekämpfung von Stechmücken und Schaben zu erarbeiten – mit Fortschritten sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Entwicklung erster Prototypen. Der Fokus lag auf der Situation in Argentinien.

Das Projekt „Fungi 4 VectorControl“ wurde von 2021 bis Ende 2024 im Rahmen der Förderinitiative „Bioökonomie International 2020“ vom Bundesforschungsministerium mit 340.000 Euro gefördert.

Bekämpfungssituation in Argentinien

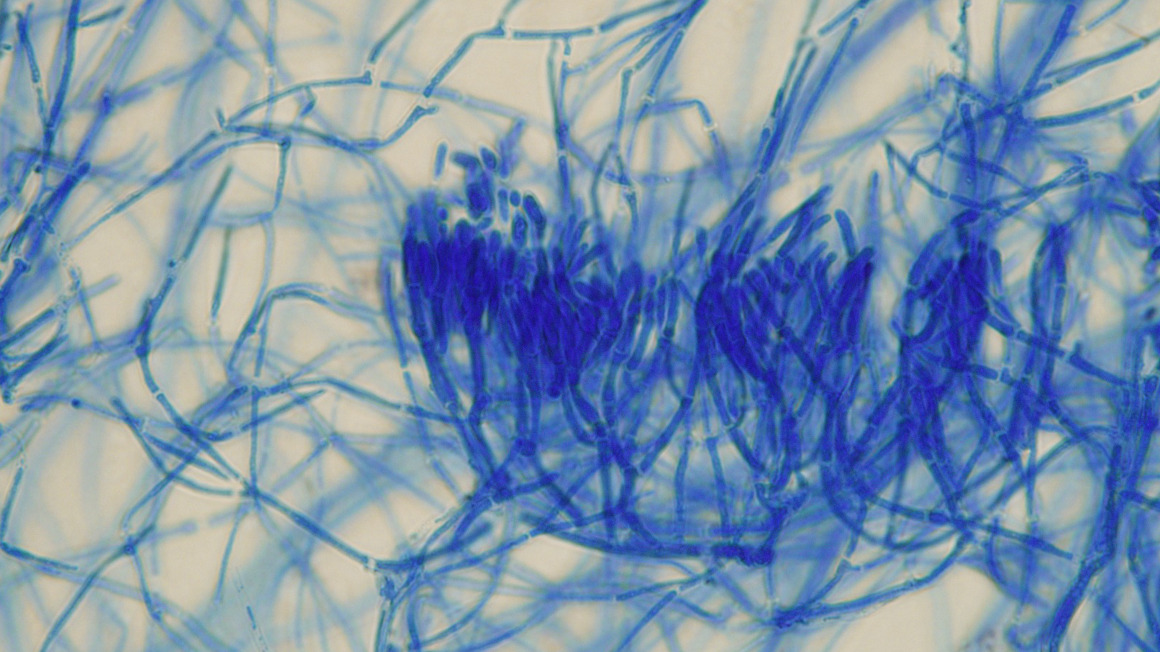

Bisher gibt es nur wenige Ansätze, Stechmücken biologisch zu bekämpfen, so Andreas Leclerque, Mikrobiologe und Forschungsgruppenleiter an der Technischen Universität Darmstadt. In einem gemeinsamen Projekt mit argentinischen Forschungsteams, die seit über 20 Jahren auf diesem Gebiet tätig sind, wurde daher an Pilzen wie Metarhizium und Leptolegnia aus dem lokalen Ökosystem geforscht. „Die Argentinier untersuchen diese Pilze seit langem. Im Augenblick ist das die vielversprechendste Möglichkeit, biologisch Stechmücken und Moskitos zu bekämpfen“, sagt Leclerque. In vorherigen Forschungen wurden in den beiden genannten Pilzgattungen Stechmücken- und Schabenpathogene gefunden, Krankheitserreger, die gezielt Insekten befallen und töten. Dies bestätigte sich im Projektverlauf.

Das deutsche Team brachte in das Projekt vor allem sein genetisches und biologisches Know-how ein, um durch die Kombination verschiedener Methoden, wie Genetik und Biotests, geeignete Pilzstämme zu identifizieren. Insbesondere wurden von den Darmstädter Forschenden genetische Diagnoseverfahren entwickelt, mit denen die genannten Pilze schnell und exakt in Umweltproben identifiziert werden können. Dies ist wichtig, um neue Pilzstämme aus der Umwelt zu isolieren beziehungsweise den Verbleib oder die Verbreitung ausgebrachter Biozide im Ökosystem zu verfolgen.

Voraussetzungen für ein erfolgreiches Biozid

Um ein Biozid aus einem Pilzstamm zu entwickeln, sind laut Leclerque drei Faktoren ausschlaggebend: Zum einen die hohe Virulenz für den Zielschädling, also dass der Pilz die Stechmückenlarven und Schaben effizient infiziert und tötet. Wichtig ist dann, dass die Wirkung spezifisch ist, sodass andere Insekten – beispielsweise Nützlinge wie Bienen - nicht infiziert werden. Und der dritte Faktor ist eine Vielzahl von Merkmalen, die die technische Entwicklung des Biozids ermöglichen. Dazu zählen Vermehrung, Wachstum, Sporenbildung, Sporenkeimung, Lebensdauer der Sporen, Handhabbarkeit und Lagerfähigkeit. Die Pilzstämme Metarhizium und Leptolegnia weisen diese drei Faktoren auf.

Biologische vs. chemische Mittel

„Grundsätzlich sind Bekämpfungsmittel immer problematisch – sei es biologisch oder chemisch.“ Doch laut Leclerque findet in der Landwirtschaft und im Pflanzenschutz derzeit ein Umdenken statt, maßgeblich angestoßen durch das zunehmende Bewusstsein für das Insektensterben und den Biodiversitätsverlust. Früher versuchte man Pilzstämme zu entwickeln, die möglichst viele Schädlinge gleichzeitig bekämpfen konnten, berichtet der Projektleiter. Dabei wurde das Modell der chemischen Insektizide im Grunde einfach übernommen, nur eben mit biologischen Wirkstoffen.

Deswegen war der Ansatz im Projekt weg von breit wirkenden Mitteln hin zu hochspezifischen Lösungen. „Die Idee bei der biologischen Bekämpfung ist immer, spezifisch zu bekämpfen“, erklärt der Biologe. Der große Vorteil biologischer Verfahren liege darin, dass sich Mikroorganismen über Jahrmillionen an bestimmte Insektenarten angepasst haben und dadurch gezielt wirken könnten, ohne das übrige Ökosystem zu stören oder zu beeinträchtigen. „Ein biologischer Wirkstoff kann so spezifisch sein, dass er ein bestimmtes Insekt tötet und andere überhaupt nicht angreift oder schädigt“, so Leclerque weiter.

Anders als chemische Insektizide, die oft weitreichende Folgen für Menschen, die Umwelt und andere Arten haben, können moderne biologische Mittel diese negativen Effekte deutlich reduzieren. „Wenn man das richtig macht, ist der Eingriff ins Ökosystem wesentlich geringer, weil potenziell schädliche Veränderungen vermieden werden können“, betont Leclerque.

Biozidentwicklung geht weiter

Sowohl für Stechmücken als auch für Schaben wurden vielversprechende Pilzstämme aus Argentinien getestet. Jetzt geht es darum, daraus marktfähige Produkte für die Insektenbekämpfung in Argentinien zu entwickeln. „Für so eine Entwicklung braucht es etwa zehn Jahre, wir stehen aktuell erst am Anfang“, erklärt Leclerque.

Nach dem erfolgreichen Abschluss von „Fungi 4 VectorControl“ wollen die Darmstädter Forschenden die entwickelten Identifikationsverfahren einsetzen, um auch hierzulande nach geeigneten Pilzstämmen zu suchen und Stechmücken auf natürlichere Weise zu bekämpfen. „Wir wollen eine weitere Sammlung von Stechmückenlarven durchführen, um Pilze zu isolieren und hoffentlich interessante Kandidaten zu finden“, berichtet der Projektleiter.

Autorin: Lea Holzamer