3D-gedruckte Reaktoren machen Enzyme fit für den Dauerbetrieb

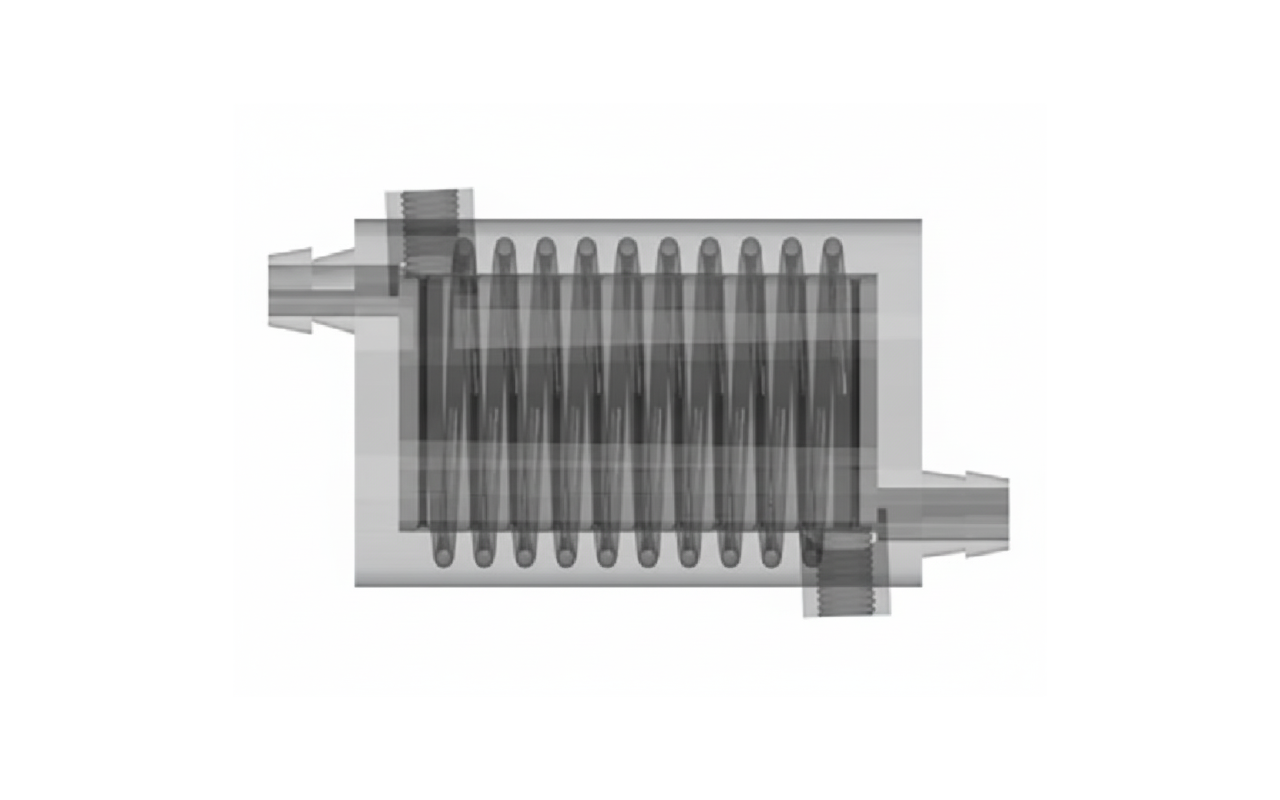

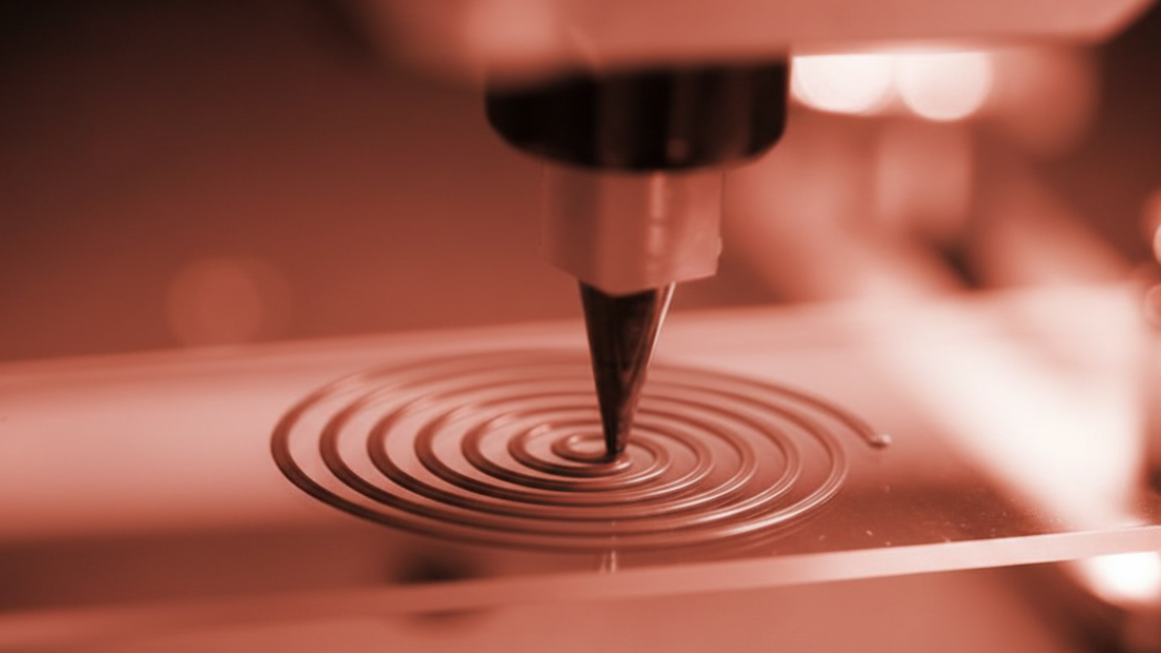

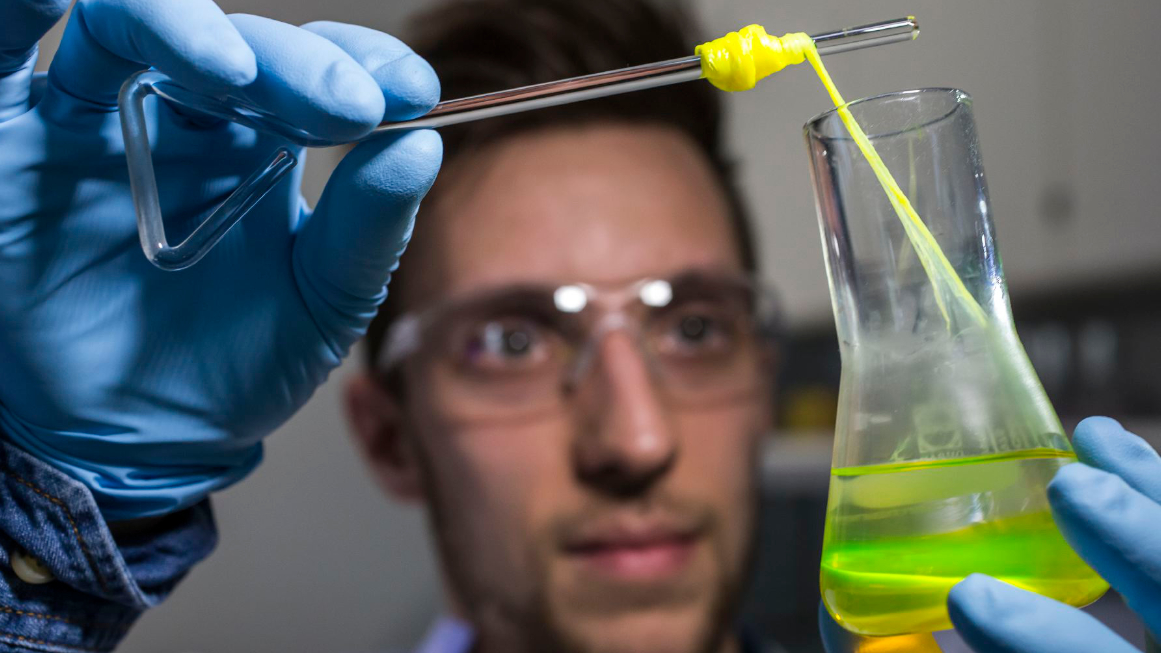

3D-gedruckte Spiralreaktoren der TU Dortmund halten das Enzym Laccase dauerhaft im Prozess. In Zwei-Phasen-Strömung steigt der Umsatz deutlich, ein Baustein für effizientere und grünere Chemie.