Zentrum für Katalyseforschung in Garching eröffnet

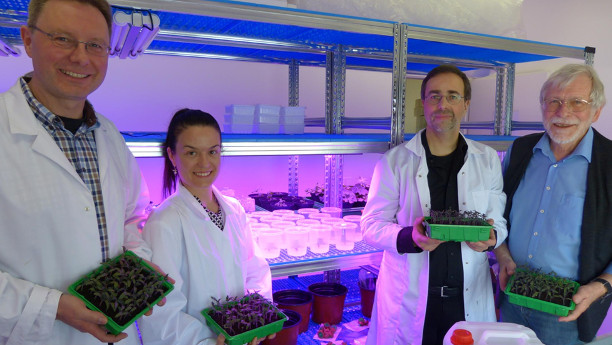

Auf dem Forschungscampus in Garching ist das Zentralinstitut für Katalyseforschung feierlich eröffnet worden. Mit dem Neubau bündelt die TU München ihre interdisziplinären Kompetenzen für die Forschung an Enzymen und anderen Katalysatoren.