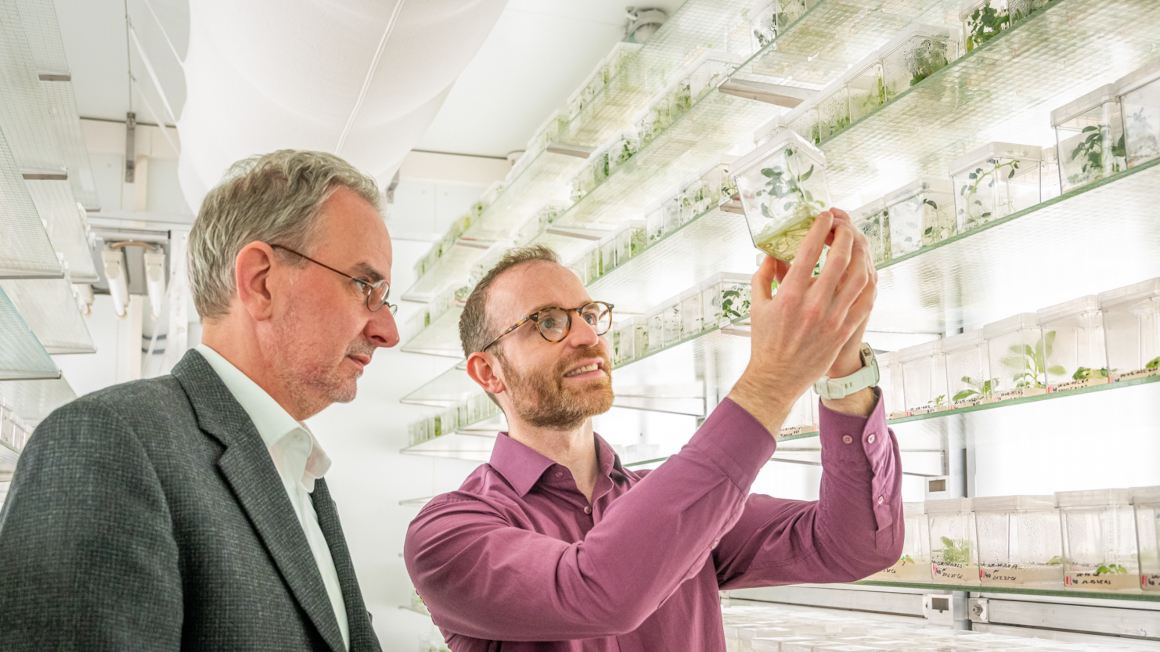

Klimaresilientes Quinoa gezüchtet

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) konnte ein internationales Forschungsteam, an dem unter anderem auch die Universität Hohenheim beteiligt war, drei klimaangepasste Quinoa-Sorten für das peruanische Hochland entwickeln.