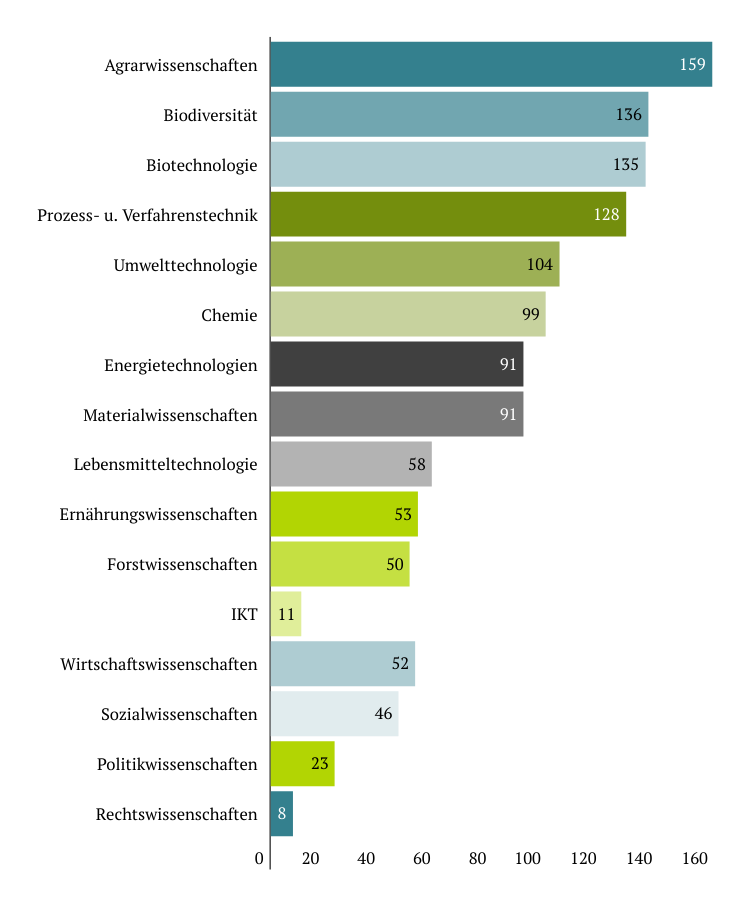

Nach der Definition der Bundesregierung umfasst die Bioökonomie die Erzeugung, Erschließung und Nutzung biologischer Ressourcen, Prozesse und Systeme, mit dem Ziel, Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in sämtlichen wirtschaftlichen Sektoren bereitzustellen und damit einen Beitrag zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu leisten. Der Übergang zu einer biobasierten Wirtschaft erfordert einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, der sowohl wirtschaftliche als auch soziale und ökologische Dimensionen umfasst. Entsprechend breit aufgestellt ist die Forschungslandschaft. Das Spektrum erstreckt sich in den naturwissenschaftlichen Bereichen von den Agrarwissenschaften bis zur Chemie, von der Biodiversitätsforschung bis zu den Ernährungswissenschaften, über die Biotechnologie, Materialwissenschaften bis hin zu Umwelt- und Energietechnologien. Aber auch in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie den Sozial-, Wirtschafts-, Politik- und Rechtswissenschaften gibt es relevante Forschungsaktivitäten.

Fünfte Umfrage zur Bioökonomieforschung

Um ein möglichst umfassendes und aktuelles Bild der Bioökonomie-Forschungslandschaft zu erhalten, bittet das Informationsportal bioökonomie.de die Forschungseinrichtungen im Zweijahresrhythmus um Auskunft zu ihren Bioökonomieaktivitäten. Von November 2024 bis Januar 2025 wurde die Befragung zum fünften Mal durchgeführt.

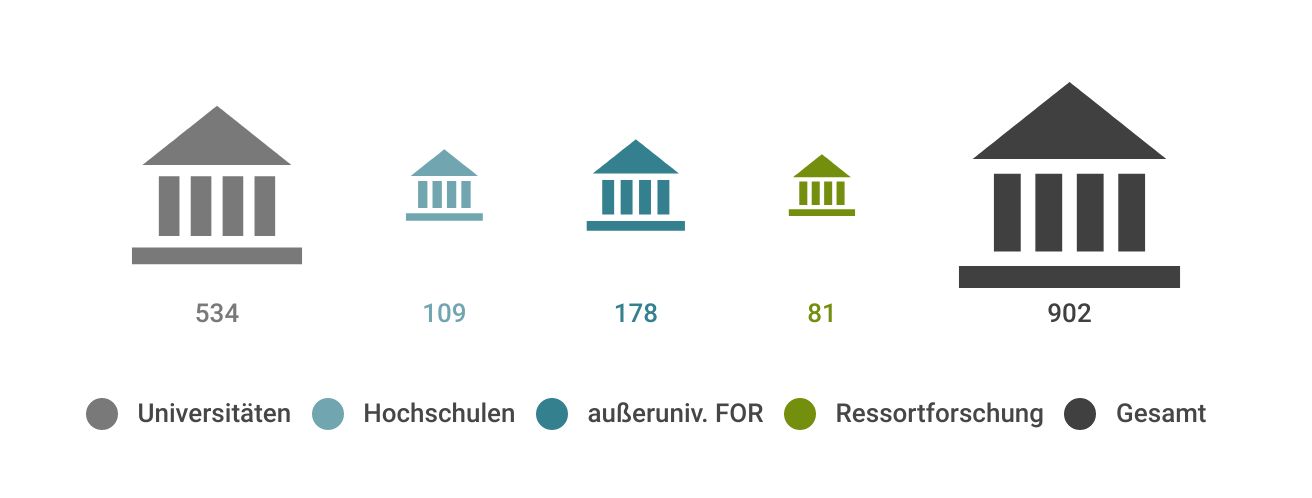

Im Folgenden werden die Ergebnisse der aktuellen Erhebung zur Bioökonomieforschung in Deutschland dargestellt. Hierfür wurden 902 Institute an Universitäten, Fachhochschulen sowie außeruniversitären Einrichtungen zu ihren Bioökonomie-Forschungsaktivitäten befragt. Insgesamt 343 Institute (38 %) waren bereit, Auskunft zu geben.

Vielfalt in der Forschung

Über das ganze Land verteilt wird an 75 Universitäten des Landes in 534 universitären Forschungsinstituten bioökonomie-relevante Forschung betrieben. So hat sich beispielsweise die Universität Hohenheim ausdrücklich diesem Schwerpunkt verschrieben und auch die Technische Universität München hat ihren Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit ganz auf die Bioökonomieforschung ausgerichtet. Im Norden setzen die Leuphana Universität Lüneburg und die Universität Hamburg Akzente auf Bioökonomie-Themen. Von besonderer Relevanz sind außerdem das Bioeconomy Science Center (BioSC) in Nordrhein-Westfalen sowie der Wissenschaftscampus Pflanzenbasierte Bioökonomie in Halle (Saale), um nur einige zu nennen.

Auch an 109 Instituten in 65 Fachhochschulen wird an bioökonomischen Themen geforscht. Dazu zählen unter anderem die Hochschule Weihenstephan, die Berliner Hochschule für Technik, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde sowie die Hochschulen in Osnabrück, Trier, Mannheim und Aachen.

Hinzukommen 81 Institute an Ressortforschungseinrichtungen, die vor allem im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) angesiedelt sind, wie das Julius-Kühn-Institut oder das Friedrich-Löffler-Institut. Ein weiterer Schwerpunkt der Bioökonomie-Forschung liegt im außeruniversitären Bereich. Hier sind die vier großen Forschungsgemeinschaften Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft zu nennen, aber unter anderen auch Forschungsinstitute wie das Deutsche Institut für Textil- und Faserforschung, das Hohenstein Institut für Textilinnovation gGmbH oder die Papiertechnische Stiftung. Insgesamt können 178 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen Aktivitäten in der Bioökonomie vorweisen.

Die genannten Forschungseinrichtungen sind nur eine kleine Auswahl. Einen umfassenden Überblick gibt der Bioökonomie-Forschungsatlas.

Forschungsatlas Bioökonomie

Im Forschungsatlas kann die deutsche Bioökonomie-Forschungslandschaft geografisch, aber auch nach F&E-Bereichen, Rohstoffen und Anwenderbranchen recherchiert werden.

Von den 343 Rückmeldungen kamen 161 von universitären Forschungsinstituten, 41 Fragebögen wurden von Fachhochschulen, 48 aus der Ressortforschung und 93 von außeruniversitären Forschungseinrichtungen beantwortet. Damit beteiligten sich 30 % der angefragten universitären Institute, 38 % der Fachhochschulen, 59% der Ressortforschungsinstitute und 52 % der angeschriebenen außeruniversitären Institute an der Umfrage.

Vielfalt in der Forschung

In den naturwissenschaftlichen Bereichen gibt es, wie in den Vorjahren, die meisten Forschungsaktivitäten mit Bioökonomiebezug in den Agrarwissenschaften (42,1 %), dicht gefolgt von der Biotechnologie (41 %). Die Biodiversitätsforschung kommt an dritter Stelle mit 35,9 %. Es folgen Prozess- und Verfahrenstechnik (32,8 %), Umwelttechnologie (28 %), Energietechnologien (26,2 %), Chemie (25,9 %) und Materialwissenschaften (25,4 %). Deutlicher geringer sind die Aktivitäten in den Bereichen Forstwissenschaft (14,4 %), Ernährungswissenschaft (13,8 %) und Lebensmitteltechnologie (12,6 %). Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien liegen sie bei lediglich 3,2 %.

Bei den geisteswissenschaftlichen Disziplinen wurden die Wirtschaftswissenschaften am häufigsten genannt. 13,1 % aller befragten Institute waren in diesem Bereich aktiv. Darauf folgten die Sozialwissenschaften mit nunmehr 11,5 %. Nach wie vor ein Nischenthema ist die Bioökonomie in den Politik- (4,6 %) und Rechtswissenschaften (1,5 %).

Die Ressourcen der Bioökonomieforschung

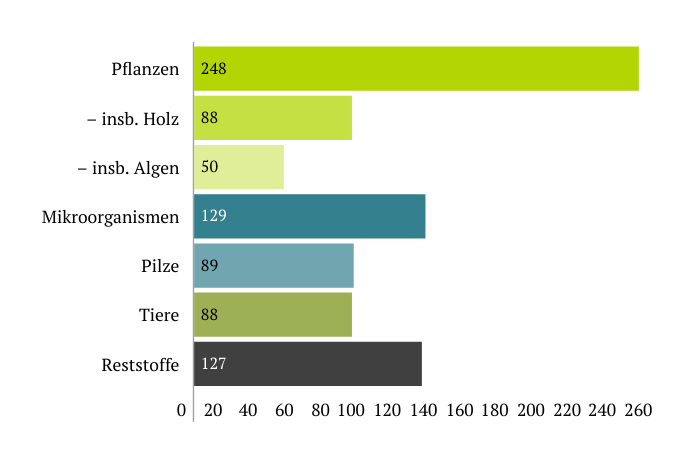

Die Bioökonomie greift zurück auf biologische Ressourcen. Die verwendete Biomasse stammt von Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen, Pilzen oder Reststoffen. Genutzt werden sowohl primäre als auch sekundäre Rohstoffe. Aufgrund begrenzter natürlicher Ressourcen ist es unvermeidlich, den Verbrauch primärer Rohstoffe zu reduzieren. Eine Möglichkeit wäre die Substitution primärer durch sekundäre Rohstoffe. Im Gegensatz zu primären Rohstoffen werden sekundäre Rohstoffe durch Aufarbeitung aus bereits verwendetem, entsorgtem Material gewonnen.

Die große Mehrheit (236 | 68,8 %) der Forschungseinrichtungen, die sich dieser Frage gewidmet haben, gab an, mit primären Rohstoffen zu arbeiten. Dabei arbeiteten 37 % der Einrichtungen (127) ausschließlich mit Primärrohstoffen, 31,8 % (109) mit beidem, nur 18,4 % (63) konzentrieren sich ausschließlich auf sekundäre Rohstoffe.

Die meisten Institute gaben an, mehr als einen Rohstoff zu nutzen. Wie in den vergangenen Jahren waren auch im Jahr 2024 Pflanzen (72,3 %) die am häufigsten verwendeten Rohstoffe, wobei 35,5 % der 248 Pflanzennutzer den Rohstoff Holz verwendeten, während 20 % mit Algen arbeiteten. Auf Platz zwei folgten Mikroorganismen als Ressource (37,6%), dicht gefolgt von Reststoffen (35,6 %). 25,9 % der Befragten forschten mit Tieren, 23,1 % mit Pilzen.

127 Forschungseinrichtungen (37 %) gaben an, dass es sich bei den jeweils verwendeten Rohstoffen um Reststoffe handelt.

Finanzielle Ausstattung, Drittmittel und Mitarbeitende

Die Zahl der Einrichtungen, die sich mit Bioökonomie-relevanten Themen beschäftigen, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Bei der ersten Erhebung im Jahr 2016 befassten sich 745 Forschungsinstitute mit bioökonomischen Themen, im vergangenen Jahr wurden 902 Institute identifiziert. (2016: 745 | 2018: 799 | 2020: 823 | 2022: 855 Forschungsinstitute).

343 Einrichtungen haben im Rahmen der Umfrage Auskunft über ihre finanzielle und personelle Ausstattung gegeben: Demnach waren in diesen Instituten 49.720 Mitarbeitende beschäftigt, ihnen stand im Jahr 2024 ein Budget von 2,74 Mrd. Euro zur Verfügung.

Mehr als zwei Drittel (70,3 %) des Gesamtbudgets entfielen auf Drittmittel. Diese kamen zu einem großen Teilen aus der öffentlichen Hand: Am häufigsten konnten Drittmittel beim Bund eingeworben werden – 70,6 % der Forschungsinstitute konnten hier ihr Forschungsbudget aufstocken. Gefolgt von den Ländern (55,1 %) und der EU (55,1 %). An vierter Position standen Drittmittel aus der Wirtschaft, 45,5 % der Forschungseinrichtungen konnten hier zusätzliche Gelder einwerben. Danach folgt die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit 44 %. Sonstige Drittmittelgeber wie beispielsweise Stiftungen spielten eine untergeordnete Rolle (14 %).

Wirtschaftliche Relevanz

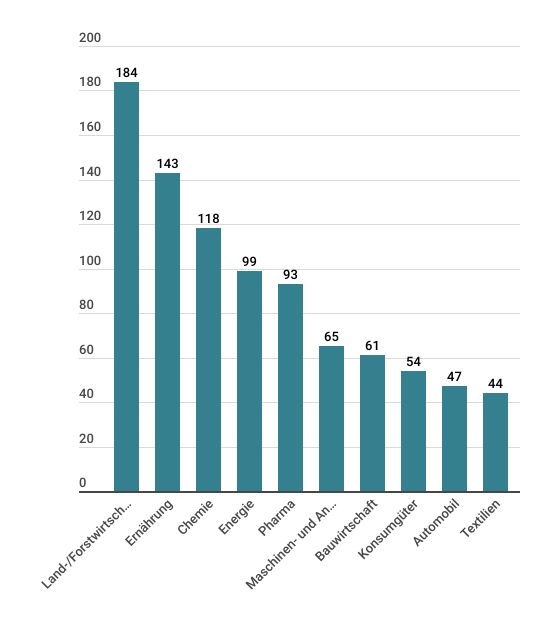

Wie stark die Anwendungsorientierung in der Bioökonomie-relevanten Forschung ist, zeigt die Frage, für welche Branchen die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse hauptsächlich relevant sind. Die überwiegende Mehrheit der Forschungsinstitute sieht bereits einen konkreten industriellen Nutzen in ihren Arbeiten – wie bereits in den vergangenen Jahren wurde an oberster Stelle die Land- und Forstwirtschaft (56,7 %) genannt, gefolgt von der Ernährungswirtschaft (45,1 %). Etwa ein Drittel der befragten Institute forscht an Themen, die für die Chemie- (34,4 %) und die Energiebranche (34,6 %) relevant sind, und etwas mehr als ein Viertel hat die Pharmaindustrie (27,9 %) im Visier. Es folgen gleichauf der Maschinen- und Anlagenbau und die Bauwirtschaft (je 18,2 %), die Automobilindustrie (16,4 %), die Konsumgüterindustrie (15,9 %) und die Textilwirtschaft (12,8 %).

Umfrage, Infografiken, Text: Simone Ding