Doppelt hält besser, sagt man. Aber stimmt das auch im Pflanzenschutz? Mit dieser Frage beschäftigte sich ein Team der Hochschule Anhalt (HSA). Die Wissenschaftler hatten herausgefunden, dass sowohl bestimmte Pflanzenextrakte als auch nützliche Mikroorganismen Nutzpflanzen gegen Pilzerkrankungen schützen können. „Da haben wir uns gefragt: Wie wäre es, beides zu kombinieren?“, erläutert die Agrarwissenschaftlerin Marit Gillmeister. Daraus entstand das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt KombiAktiv2 unter Leitung von Prof. Ingo Schellenberg von der HSA in Bernburg. Als Verbundpartner konnte das Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) e.V. in Großbeeren gewonnen werden. Es brachte die erforderlichen Erfahrungen zu Pflanzen-Mikroorganismen-Interaktionen in gartenbaulichen Kulturen mit.

Gillmeister hatte zuvor in ihrer Doktorarbeit nachweisen können, dass insbesondere Pflanzenextrakte aus der Rhabarberwurzel gegen unterschiedliche pilzliche Krankheitserreger in der Landwirtschaft wirken. Rhabarber enthält viele polyphenolische Verbindungen wie Stilbene und Flavonoide, die im Gemisch den Extrakt besonders geeignet machen.

Außerdem konnten die Forschenden von HSA und IGZ zeigen, dass bestimmte symbiotische Pilze und Bakterien sowohl direkt gegen krankheitserregende Pilze im Wurzelraum aktiv sind als auch in Interaktion mit der Pflanze deren eigene Abwehrmechanismen induzieren beziehungsweise unterstützen.

Spargelanbau benötigt nachhaltigen Schutz gegen Pilzkrankheiten

„Wir haben uns im Projekt für Spargel und Basilikum entschieden, weil für beide Kulturen keine geeigneten Verfahren zur Bekämpfung von Wurzelfäulen verursachenden pilzlichen Krankheitserregern zur Verfügung stehen“, berichtet Gillmeister. Fusarium-Arten sind im Spargelanbau ein großes Problem, denn die Pflanze ist mehrjährig. Anfangs, im zweiten bis dritten Anbaujahr, gibt es durch die Pilzschädlinge einen deutlich schwächeren Wuchs der Pflanzen und immer mehr Lücken im Bestand und die Erreger reichern sich im Boden an. Mit der Zeit sind die Böden so verseucht, dass die Fläche nicht mehr ohne Probleme mit Spargel bepflanzt werden kann. Oft fehlen jedoch geeignete Ausweichflächen.

Die erste wichtige Frage im Projekt lautete: Vertragen sich beide Ansätze überhaupt? „Wenn der Rhabarberwurzelextrakt die nützlichen Mikroorganismen hemmen würde, wäre das natürlich ein K.-o.-Kriterium gewesen“, sagt die Agrarforscherin. Doch Untersuchungen zeigten sehr schnell, dass das in keiner Weise der Fall war.

Weiterhin musste das Team sicherstellen, dass der Extrakt und die wurzelsymbiotischen Mikroorganismen auch in Spargel und Basilikum relevante bodenbürtige Krankheitserreger – in diesem Fall Fusarium-Arten – eindämmen. „Im Laborversuch haben wir eine gute hemmende Wirkung festgestellt“, so Gillmeister. Somit wurde es Zeit für einen Feldversuch. Mit dem Spargelhof Winkelmann in Nordrhein-Westfalen fand sich ein Praxispartner, und das Unternehmen Agraforum begleitete das Projekt aus ökonomischer Sicht.

Praxistest im Feld benötigt Zeit

Im ersten Feldversuch tauchten die Forschenden die Wurzelballen einjähriger Spargelpflanzen vor der Pflanzung in Suspensionen aus Rhabarberwurzelextrakt oder Mikroorganismen sowie einer Kombination aus beiden. Die mikrobielle Suspension enthielt sowohl Pilze der Gattung Trichoderma als auch Bakterien der Gattung Bacillus – bestimmte Isolate beider Gattungen sind bekannt dafür, sich im Wurzelraum von Pflanzen anzusiedeln und dort nützliche Wirkungen zu entfalten. Ähnlich verfuhr das Team im zweiten Feldversuch. Hier allerdings verwendeten die Beteiligten Jungpflanzen, die ebenfalls vor der Pflanzung in die Suspensionen getaucht und später noch einmal mit diesen angegossen wurden.

„Über die Laufzeit haben wir regelmäßig Wurzel- und Bodenproben genommen, um zu prüfen, ob die Mikroorganismen sich im Wurzelraum gut etabliert hatten“, schildert Gillmeister. Tatsächlich waren alle relevanten Stämme selbst über den Winter hinweg in hinreichender Dichte nachweisbar. Eine ausreichende Besiedelung der Rhizosphäre und des von der Wurzel beeinflussten Bodens mit den nützlichen Mikroorganismen ist Voraussetzung dafür, dass diese erfolgreich mit der Pflanze interagieren und sie vor Pilzschädlingen schützen.

Aufgrund der kurzen Projektdauer von zwei Jahren konnte das Team bislang noch keine Unterschiede im Wachstum oder im Auftreten von Krankheitssymptomen beim Vergleich der behandelten Pflanzen zu den Kontrollpflanzen feststellen. „Bei den Spargelpflanzen des ersten Feldversuchs erfolgte die erste Ernte erst in diesem Jahr und somit nach Projektende“, bedauert die Forscherin. Der Spargelhof wird die Versuchsparzellen allerdings weiter beobachten. „Die nächsten beiden Jahre werden zeigen, ob die Behandlungen erfolgreich waren“, ist Gillmeister zuversichtlich. Zeigen sich dann Bekämpfungserfolge, ist das vorgeschlagene Verfahren eine gute Grundlage für fortführende Forschungen.

Gemischte Ergebnisse, aber interessantes Potenzial

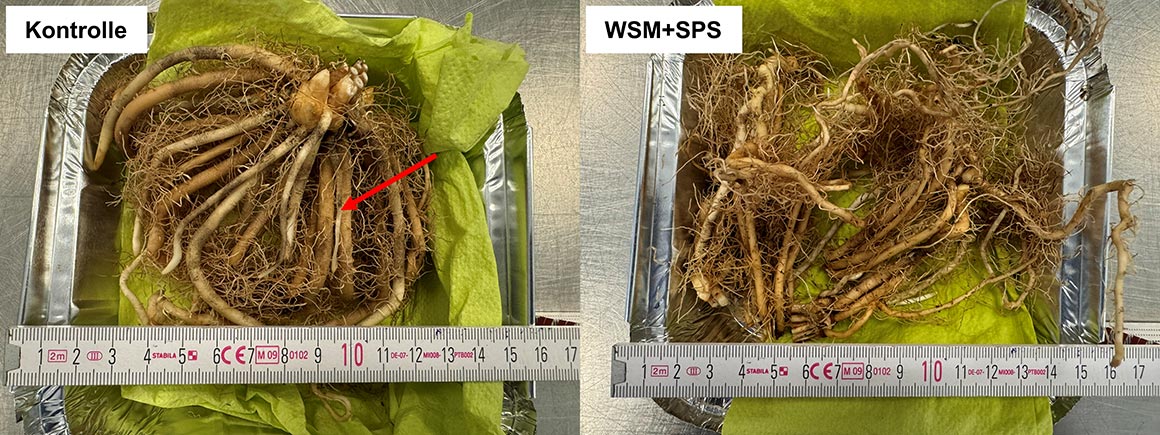

Erste positive Ergebnisse gab es immerhin schon in den parallel erfolgten Topfversuchen. In Spargel, aber auch in Basilikum konnten durch die Behandlung der Pflanzen mit dem Rhabarberextrakt keine toxischen Schäden an den Blättern festgestellt werden. „Ebenfalls eine grundlegende Voraussetzung für weiterführende Arbeiten“, so Gillmeister. In den Topfversuchen mit Spargeljungpflanzen zeigte sich das vielversprechendste Ergebnis: Wird eine Spargelpflanze von bodenbürtigen Schadpilzen befallen, zeigt sich das an ausgelaugten oder lysierten Wurzeln. „Das war bei den unbehandelten Kontrollpflanzen zu beobachten“, berichtet Gillmeister. Die Pflanzen hingegen, die einzeln oder kombiniert behandelt wurden, zeigten signifikant weniger geschädigte Wurzeln.

Keine krankheitsunterdrückende Wirkung fand sich hingegen in den Topfversuchen mit Basilikum, weder durch die Mikroorganismen, noch durch den Extrakt oder eine Kombination aus beiden. „Dafür haben wir als Nebeneffekt ein gesteigertes Pflanzenwachstum festgestellt“, sagt Gillmeister, „laut dem Wirtschaftsexperten der Agraforum GmbH ein Ansatz zur Pflanzenstärkung, dem man weiter nachgehen könnte.“

Unter dem Strich bleibt die Erkenntnis, dass es vor allem bei der Anwendung von wurzelsymbiotischen Mikroorganismen genügend Hinweise gibt, diesen Ansatz in einem vertiefenden Projekt weiterzuverfolgen. „Zwei Jahre sind insbesondere bei einer mehrjährigen Kultur wie Spargel für aussagekräftige Ergebnisse einfach zu kurz“, so Gillmeisters Fazit.

Autor: Björn Lohmann

Das Projekt KombiAktiv2

KombiAktiv2 steht für „Kombinierter Einsatz von bioaktiven sekundären Pflanzeninhaltsstoffen und wurzelsymbiotischen Mikroorganismen zur biologischen Kontrolle von Krankheiten in gartenbaulichen Kulturen“. Das Verbundprojekt der Hochschule Anhalt und des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau lief von Oktober 2022 bis Dezember 2024 und wurde vom Bundesforschungsministerium mit 374.595 Euro gefördert.