Maschinenbau

Deutschland gehört im Maschinenbau zu den führenden Nationen. Durch den Einsatz moderner Maschinen, Geräte und Verfahren lassen sich Produktionsprozesse in jedem Industrie- oder Wirtschaftsbereich nachhaltig und effizient gestalten. Für den weiteren Ausbau der Bioökonomie sind Innovationen aus dem Maschinenbau damit ein wichtiger Treiber.

Beispiele aus der Bioökonomie:

Bioprozesstechnik, Landtechnik,

Mess- und Regelungstechnik

Der Maschinen- und Anlagenbau gehört zu den traditionellen Stärken des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Technische Anlagen, Maschinen, Verfahrens- und Prozesstechniken stellen in einer biobasierten Wirtschaft einen zentralen Faktor dar, um ressourceneffizient und nachhaltig zu wirtschaften. Eine besondere Herausforderung für Ingenieurinnen und Ingenieure besteht immer dann, wenn technische und biologische Anforderungen miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Je nach Spezifikation müssen Maschinen, Anlagen und Prozesse gezielt für biologische Materialien entwickelt werden. Wichtiger Treiber für Innovationen im Maschinenbau sind Digitalisierung und Automatisierung – etwa Robotiklösungen. Leistungsfähige Technologien werden im Maschinenbau miteinander kombiniert und Maschinen intelligent vernetzt.

In biotechnologischen Produktionsprozessen werden lebende Zellen als Produzenten für Chemikalien, Arzneimittel, Nahrungsmittelzusätze oder Kosmetikinhaltsstoffe eingesetzt. Damit die empfindlichen Zellfabriken optimale Leistungen erbringen und sich schnell vermehren, werden sie unter möglichst idealen Bedingungen herangezüchtet. Bioreaktoren – auch Fermenter genannt – sind das Kernstück jeder biotechnologischen Produktionsanlage. Diese Anlagen zu entwickeln, im Industriemaßstab zu betreiben und die Abläufe zu optimieren, erfordert entsprechend ausgereifte Bioprozesstechnik. Hier kommen Ingenieurskunst und biologisches Wissen zusammen. In Deutschland existiert an den Hochschulen, den außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in der Industrie exzellentes Know-how in der industriellen Biotechnologie. Heute liefern neue Erkenntnisse in der Bioverfahrenstechnik die Basis, um besonders effiziente Anlagen zu konstruieren, die sich beispielsweise durch einen geringen Energiebedarf oder einen hohen Wirkungsgrad auszeichnen. Hinzu kommen spezielle Anforderungen, die sich durch neue Produktionsstämme oder neue Produktionsorganismen wie Algen ergeben.

Bioraffinerien sind die großen industriellen Fabriken der Bioökonomie. In diesen komplex aufgebauten technischen Anlagen wird pflanzliche Biomasse in ihre Bestandteile zerlegt und verwertet – analog zu einer Erdölraffinerie. Das Konzept Bioraffinerie wird an mehreren Standorten in Deutschland erforscht und weiterentwickelt.

Ein Beispiel liefert der BMEL-finanzierte Forschungsverbund „EthaNa“. Darin haben die Beteiligten ein ganzheitliches Konzept zur Rapsverwertung entwickelt – von der Schälung der Rapssaat über den Zell-aufschluss der Rapskerne bis hin zur fraktionierten Extraktion von Öl, Proteinen und weiteren Inhaltsstoffen. Letzterer Prozess ermöglicht die Nutzung bislang nicht aus Raps erzeugter Wertstoffe, die für technische oder kosmetische Produkte attraktiv sind. Integrieren lassen soll sich das Verfahren sowohl in herkömmlichen Ölmühlen als auch in Pflanzenöl-Bioraffinerien.

Zentrale Herausforderungen in der Bioprozesstechnik liegen bei der kontinuierlichen Überwachung der biobasierten Produktionsprozesse sowie beim Aufreinigungsschritt am Ende der Prozesskette. Mit Blick auf die Kosten ist die Industrie zudem daran interessiert, die Ressourceneffizienz zu optimieren. Mit Fragen wie diesen beschäftigte sich zum Beispiel eine vom BMBF geförderte strategische Allianz für wissensbasierte Prozessintelligenz, die von der Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG in Göttingen koordiniert wurde, um eine neuartige Sensor- und Software-Plattform aufzubauen. Ebenfalls unterstützt das BMBF das Verbundprojekt „DigInBio“, in dem das Forschungszentrum Jülich, die TU München und die Leibniz-Universität Hannover digitale und automatisierte Prozesse im Biotechnologie-Labor etablieren (vgl. Pharma).

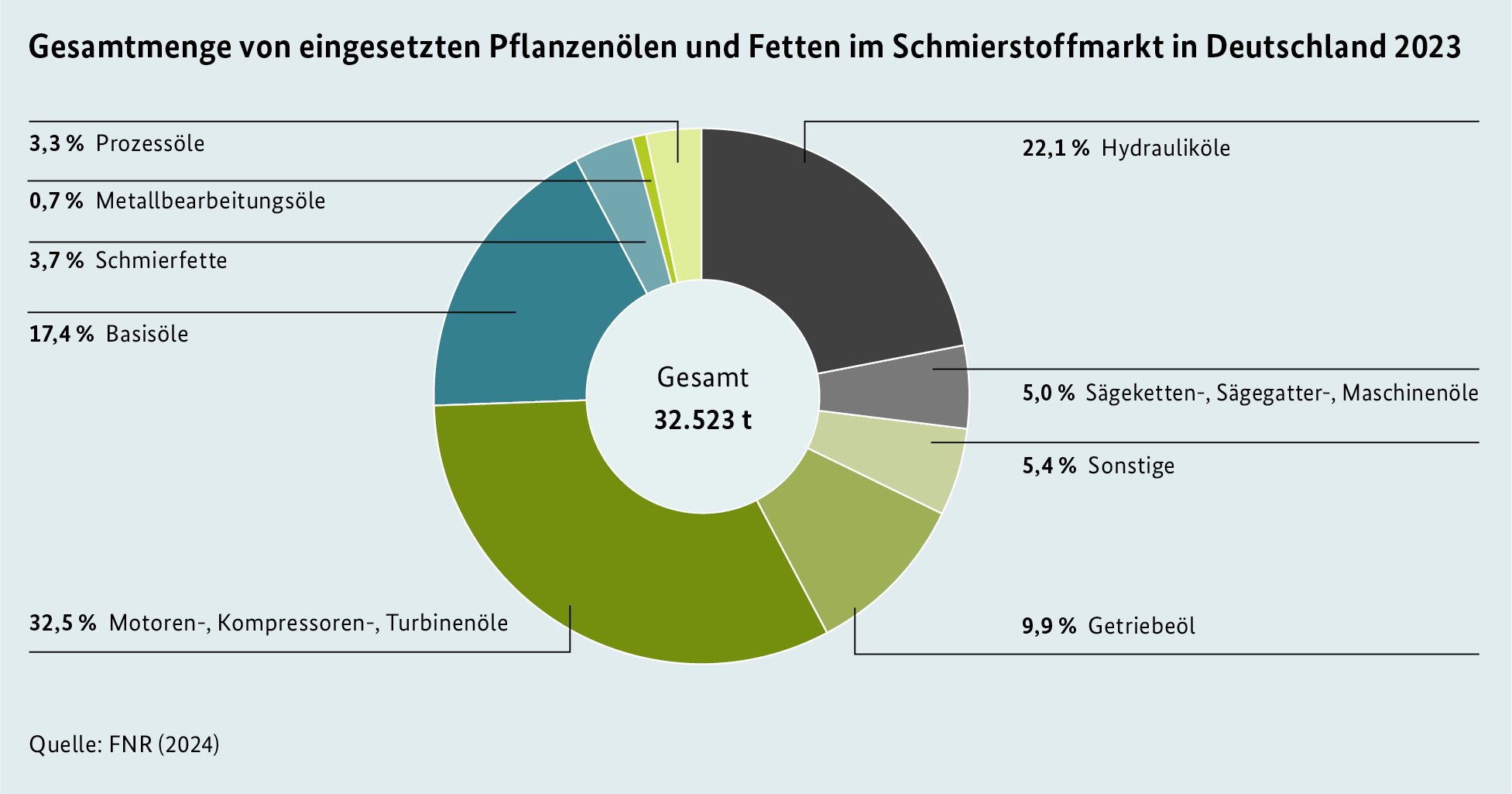

Für alle Anwendungen in den Bereichen Schmierung und Druckübertragung gibt es heute Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen (vgl. Kap. Chemie). Sie sind biologisch abbaubar, umweltverträglich und haben ausgezeichnete Leistungsdaten. 2020 lag die Produktion in Deutschland bei 38.000 Tonnen (vgl. Grafik S. 60). Hauptrohstoffe waren Palm- und Palmkernöl sowie Rapsöl, gefolgt von tierischen Fetten. Eine bislang geringe, aber zunehmende Bedeutung haben Sonnenblumenöl und Reststoffe wie Altfett. Letzteres wurde beispielsweise im BMBF-geförderten Projekt „ZeroCarbFP“ untersucht, das zum Ziel hatte, Altfett aus der Gastronomie mithilfe von Enzymen zu erschließen und Schmierstoffzusätze daraus herzustellen. Biologisch abbaubare Verdickungs- und Bindemittel für Schmiermittel und Gleitlacke entwickelte das Projekt „PHAt“ mit Unterstützung des BMBF. Grundlage dafür bilden Polyhydroxyalkanoate, die eine Reihe von Bakterien natürlicherweise produzieren. Auch das BMEL hat 2019 eine 6 Mio. Euro schwere Förderinitiative gestartet, um biobasierte Schmierstoffe und Hydraulik-Öle voranzubringen. Sie umfasst acht Verbundvorhaben mit 31 Einzelprojekten. Diese zielen auf Komponenten und Additive für Kühlschmierstoffe in der spanenden und umformenden Metallbearbeitung sowie auf die Entwicklung thermisch belastbarer pflanzlicher Schmierfette für Wälzlager und auf stationäre und mobile Hydrauliksysteme.

Mit Blick auf die wachsende Nachfrage bei biobasierten Kunststoffen und (teil-)biobasierten Verbundwerkstoffen hat sich die Fertigungstechnik den neuen Anforderungen angepasst und Formpress- sowie Spritzgussverfahren weiterentwickelt. Eine große Herausforderung besteht, wenn Bauteile mehrdimensional geformt werden müssen, denn Holz und Naturfasern haben gegenüber klassischen mineralischen Füll- oder Verstärkungsstoffen eine geringere Dichte. Dieser und ähnlichen prozesstechnischen Herausforderungen widmete sich das vom BMEL geförderte Biopolymernetzwerk, in dem unter anderem erprobt wurde, wie das sogenannte Sandwich-Spritzgussverfahren auch für teilbiobasierte Verbundwerkstoffe genutzt werden kann.

Dem Biopolymernetzwerk folgte das Zukunftsnetzwerk biobasierte Polymere (BioFoN). Es hat das Ziel, Fachleute zu vernetzen und den Wissensaustausch zu verbessern, um langfristig eine vollständig biobasierte Kunststoffindustrie zu ermöglichen. Gemeinsam werden Projekte verfolgt wie die Erarbeitung neuer Herstellungsprozesse für biobasierte Verpackungen oder für Geigenbögen aus Naturfaser-Verbundwerkstoffen. Branchenübergreifend wachsender Popularität erfreut sich zudem der 3D-Druck.

Neben den klassischen Kunststoffen kommen hier zunehmend biobasierte Rohstoffe zum Einsatz, so werden beispielweise in einem vom BMEL geförderten Projekt Möbel aus Holz mit dem 3D-Drucker hergestellt. Auch das Bauwesen profitiert: So lassen sich Leichtbauteile aus Holz oder Flachs computergestützt entwerfen und von Robotern fertigen (vgl. Bau).

Aus der Perspektive der Bioökonomie ist der Maschinenbau aber nicht nur hinsichtlich des Anlagenbaus und der Verfahrenstechnik von Interesse. Die Digitalisierung aller Wirtschaftsbranchen geht einher mit einer zunehmenden Automatisierung und einer intelligenten Vernetzung der Systeme.

Beispiel Landwirtschaft: In den vergangenen Jahren hat die Präzisionslandwirtschaft stark an Bedeutung gewonnen (vgl. Land- und Forstwirtschaft). Der Maschinenbau liefert hierfür Innovationen aus der Mess- und Regelungstechnik sowie bei Automatisierungsverfahren, die sowohl Abläufe auf dem Acker als auch im Stall optimieren helfen und damit zur Nachhaltigkeit beitragen.

Dazu gehören auch Robotiklösungen: Etwa Feldroboter, die künftig vor allem bei schweren und eintönigen Arbeiten eingesetzt werden könnten, wenn eine präzise Arbeit über einen langen Zeitraum nötig ist – wie beim Düngen oder Säen. Vielversprechende Ansätze gibt es auch im Obst- und Gemüsebau, wo Roboter zum Bewässern und Ernten eingesetzt werden. Selbst empfindliche Früchte wie Erdbeeren oder Einlege-gurken können inzwischen von Roboterhand gepflückt werden. Automatisierte Prozesse sind auch in der Viehhaltung gefragt – etwa in Form von Melkrobotern oder bei der Fütterung der Tiere. Die Maschinen helfen vor allem bei großen landwirtschaftlichen Anlagen, Ressourcen effizienter einzusetzen.

Hightech-Anlagen schaffen zudem die Grundlagen für eine nachhaltige Agrarproduktion, etwa bei Gewächshäusern oder Indoor-Farming-Systemen für die urbane Landwirtschaft. In letzteren wird beispielsweise der Einsatz von Hydrokulturen kombiniert mit moderner LED-Lichttechnik, Heizungs- und Belüftungssystemen, Sensortechnik und intelligenter Informationstechnik, um Ressourcen möglichst effektiv nutzen zu können (vgl. Land- und Forstwirtschaft).

Auf Expertise des Ingenieurwesens ist auch die Lebensmittelverarbeitung angewiesen, um ihre Herstellungsverfahren ressourceneffizient und nachhaltig zu gestalten. Nachgefragt werden zum Beispiel intelligente Automatisierungsprozesse. Am Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik wird intensiv daran geforscht, flexibel einsetzbare, hygienische Greiftechniken zu entwickeln. Ebenfalls von großer Bedeutung ist die Prozessanalytik in diesem Feld. Sie erfasst und bestimmt die Qualität der hergestellten Produkte sowie der zugelieferten Waren und stellt die Systematik zur Prozessverfolgung und -regelung, Datenanalyse und Simulation von Prozessvorgängen bereit – von der Bestimmung der Inhaltsstoffe, dem Erfassen physikalischer und funktioneller Eigenschaften über das Tracking und Tracing von Lebensmitteln bis zur Produktbewertung der verbrauchenden Personen.

Eine nachhaltige Bioökonomie zielt auf geschlossene Stoffkreisläufe, indem Ressourcen effizienter genutzt und die Entstehung von Abfällen und Emissionen minimiert werden. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist dafür innovative Prozesstechnik gefragt. Das gilt für das intelligente Produktdesign, die Produktion oder die Kaskadennutzung von biobasierten Ressourcen (vgl. Kap. Kreislaufbasierte Bioproduktion). Dank Innovationen im Maschinen- und Anlagenbau wird die Verwertung von Agrarreststoffen oder industriellen Abfallströmen erst möglich. Ein anschauliches Beispiel liefert das vom BMBF geförderte Projekt CocoaFruit: Hier versuchen Forschende, das Fruchtfleisch und die Schale der Kakaofrucht zu verwerten. Für ein hochwertiges Recycling oder Upcycling ist die vorgeschaltete Trennung und Aufarbeitung von Wertstoffen wichtig. Beispiele hierfür sind die Rückgewinnung von Phosphaten aus Klärschlamm, von Baustoffen aus Bauschutt oder von Balsaholz aus Rotorblättern von Windkraftanlagen.