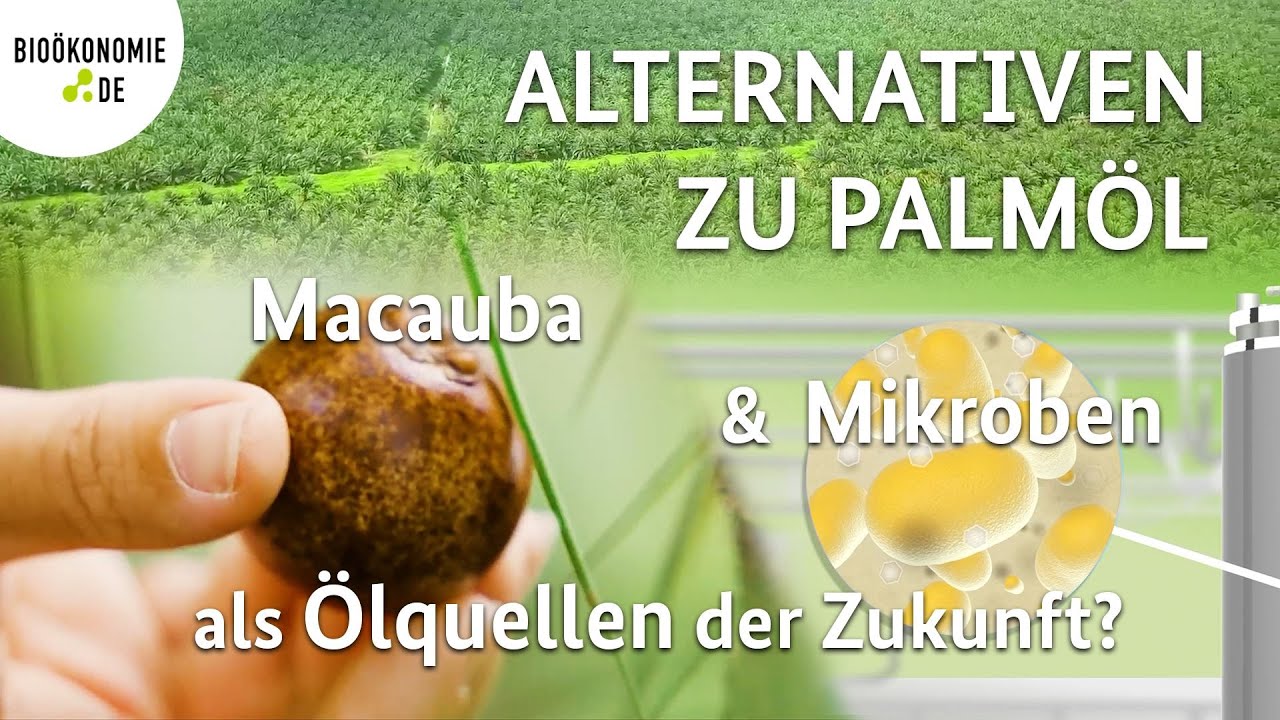

Palmöl ist günstig, vielseitig einsetzbar und das meistangebaute Pflanzenöl der Welt. Doch Anbau und Produktion haben starke Auswirkungen auf Mensch, Klima und Biodiversität. Die südamerikanische Macauba-Palme könnte eine Alternative sein. Sie ist beinahe so effizient wie die Ölpalme, für ihren Anbau müssten aber keine neuen Flächen gerodet werden und der Regenwald bliebe verschont. An der Universität Hohenheim und am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising wird seit einigen Jahren ihr Potenzial erforscht. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat die Projekte unterstützt.

Die Hoffnungsträger an der Technischen Universität München wiederum sind nur unter dem Mikroskop zu erkennen. Als Teil des BMBF-geförderten „GreenCarbon“-Projekts werden hier winzig kleine Hefezellen zu möglichen Ölproduzenten der Zukunft gemacht. Das biotechnologisch hergestellte Hefeöl ist chemisch identisch mit Palmöl und kann hocheffizient auf kleinstem Raum produziert werden. Die Wissenschaft gibt also durchaus Hoffnung, nachhaltigen Öl-Alternativen auf der Spur zu sein und einer Ausweitung des Palmölanbaus im tropischen Regenwald entgegenzuwirken.