Pflanzen brauchen Stickstoff zum Wachsen. Die konventionelle Landwirtschaft setzt daher meist auf Kunstdünger, die Ökosystem und Umwelt belasten können. Im Ökolandbau sind synthetische Dünger verboten. Eine aktuelle Studie des IGZ zeigt, dass Düngemittel aus menschlichem Urin beim Gemüseanbau ebenso gute Ergebnisse bringen wie etablierte Dünger für den biologischen Landbau.

Agrarwissenschaften

Das kann Bioökonomie!

Für eine nachhaltige Zukunft müssen wir umdenken und unsere Ökonomie transformieren, unsere Wertschöpfung verändern. Wie wäre eine Wirtschaft, die die Ressourcen unserer Erde schont? Die die Natur zum Vorbild nimmt und mit cleveren Lösungen einen nachhaltigen Wandel ermöglicht? Das kann Bioökonomie! Forscherinnen und Forscher erschließen neues Wissen und arbeiten an innovativen Technologien für ein nachhaltiges Wirtschaften. Die beeindruckende Vielfalt der Ansätze zeigt dieser Film.

Genomanalyse zeichnet Herkunft und Geschichte der Weinrebe nach

Züchtung und Anbau von Weinreben haben die Entstehung der europäischen Zivilisationen stark geprägt, aber woher die Rebe stammt und wie sie sich verbreitete, ist bisher umstritten. In einem umfassenden Genomprojekt klärten Forschende der chinesischen Yunnan Agricultural University Ursprung und Weg des Weines von der Wildrebe zur heutigen Kulturform mithilfe Tausender Rebengenome, die entlang der Seidenstraße von China bis Westeuropa gesammelt und analysiert wurden. Die Wildrebensammlung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) spielte hier eine wichtige Rolle.

Potenziale des präzisen Pflanzenbaus im Blick

Feldroboter, die Unkraut jäten und den Nährstoffgehalt im Boden ermitteln, oder Drohnen, die Pflanzenkrankheiten aufspüren: Moderne Feldtechnik mit hochsensiblen Sensoren und Kameras haben die Arbeit in der Landwirtschaft vielerorts schon jetzt ein Stück effizienter und nachhaltiger gemacht. Die Technologien, die im sogenannten Präzisionspflanzenbau zum Einsatz kommen, arbeiten jedoch meist isoliert. Aufgrund solcher Insellösungen lässt sich der tatsächliche Nutzen nur schwer bewerten, da Daten fehlen. Hier setzt das Projekt DigiMax-PA an.

Universität Münster

Modell-Quartier für eine resiliente Stadt

Wo Landwirtschaft, Industrie und Wohngebiete aufeinandertreffen, scheinen Probleme programmiert. Auf den zweiten Blick jedoch bieten solche gemischten Quartiere das Potenzial und damit die Chance, Städte künftig resilienter zu machen – und zwar durch eine ultraeffiziente Nutzung aller Stoffströme und Ressourcen. In der Nähe von Stuttgart soll diese Vision bald schon Wirklichkeit werden. Anlässlich der Internationalen Bauausstellung 2027 soll im baden-württembergischen Fellbach ein Modell-Quartier errichtet werden.

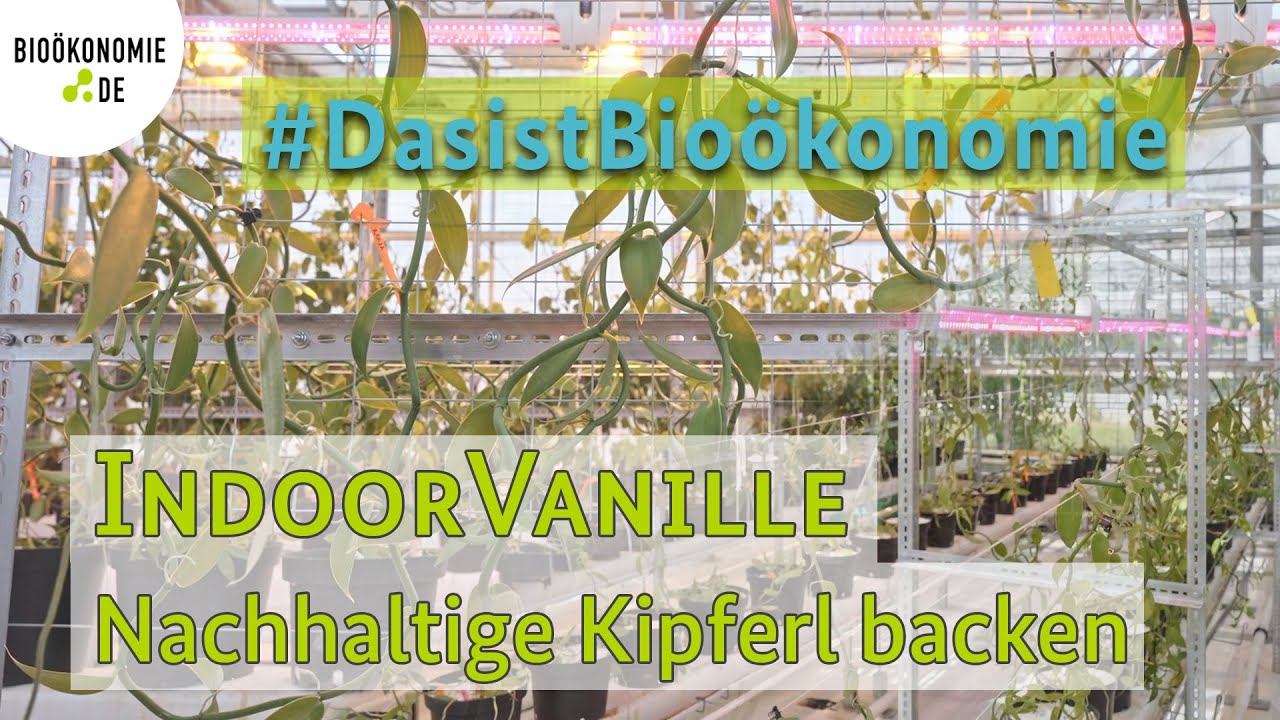

IndoorVanille – Nachhaltige Kipferl backen

Die Nachfrage nach Vanille ist ganzjährig hoch, vor allem in der Weihnachtszeit. Die Ernten der Vanilleschote sind jedoch immer wieder großen Schwankungen ausgesetzt. Alternativ wird inzwischen ein Großteil des Aromastoffs Vanillin mikrobiologisch hergestellt. Wie in unseren Weihnachtsplätzchen zukünftig auch wieder mehr echte Vanille landen kann, erforscht ein Team um Prof. Dr. Andreas Ulbrich und Dr. Jakob Ley

Berlin: Grüner leben auf der Grünen Woche

Mit der Internationalen Grüne Woche rücken zu Jahresbeginn Themen aus Ernährung und Landwirtschaft in den Fokus von Politik und Öffentlichkeit. „In diesem Jahr sind die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz der grüne Faden für unsere Veranstaltung. Ob veganer Fleischersatz, faire Lieferketten, Kreislaufwirtschaft oder Klimaschutz – die IGW bietet vielen Themen eine Bühne“, so Dirk Hoffmann, Geschäftsführer der Messe Berlin, in seiner Eröffnungsrede. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sind die Berliner Messehallen unter dem Funkturm wieder für Gäste geöffnet.

Klimawandel erfordert Züchtung neuer Sojasorten

Nicht nur in Frankreich, Italien, Serbien und Rumänien, auch in Deutschland wird Soja angebaut. Waren es hierzulande in den 1980er Jahren gerade einmal 1.000 Hektar, betrug die Anbaufläche 2022 nach Angaben des Deutschen Sojaförderrings rund 51.400 Hektar – das war ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 50%. Langfristig könnte die Sojaproduktion in Europa weiter deutlich ansteigen, da sich immer mehr Ackerflächen für den Anbau eignen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF).