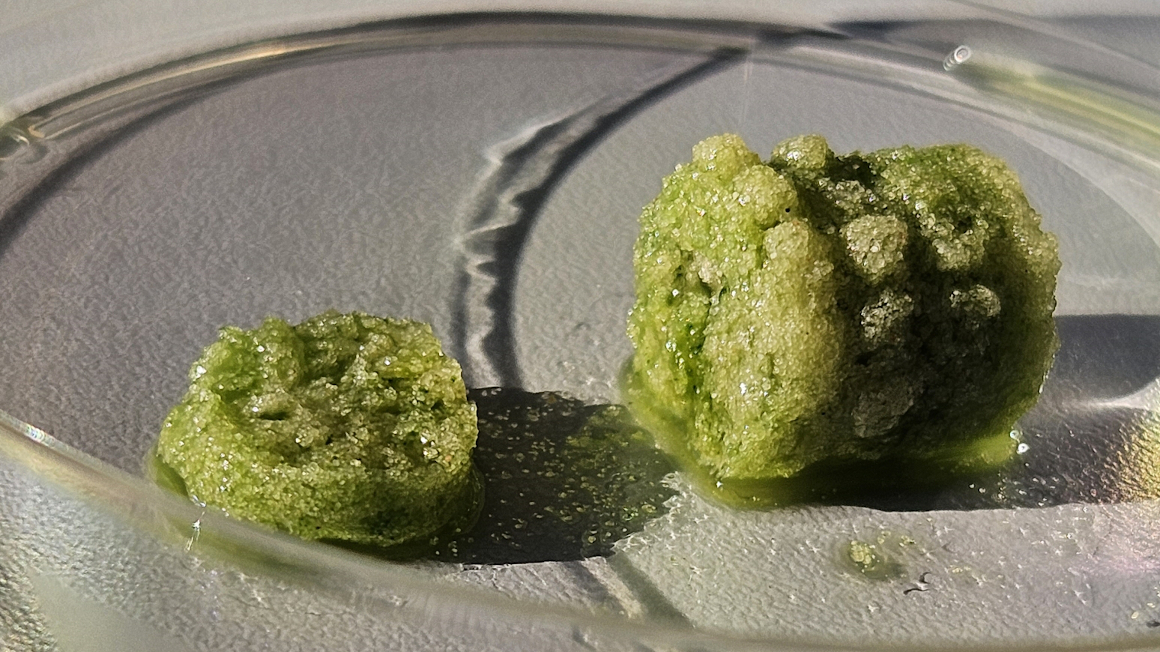

Mikropilze aus Seen zerlegen Kunststoffe

Forschende des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und der Universität Potsdam haben in Seen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Pilzstämme aufgespürt, die Kunststoffe abbauen können.