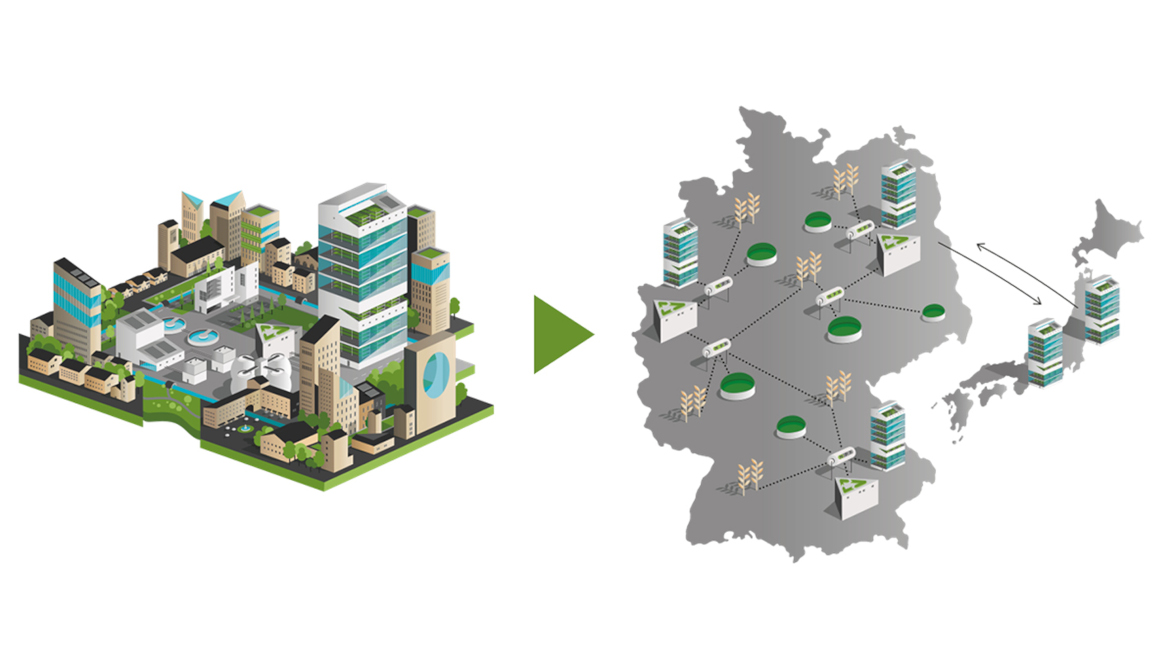

Bioprozesse durch Künstliche Intelligenz optimieren

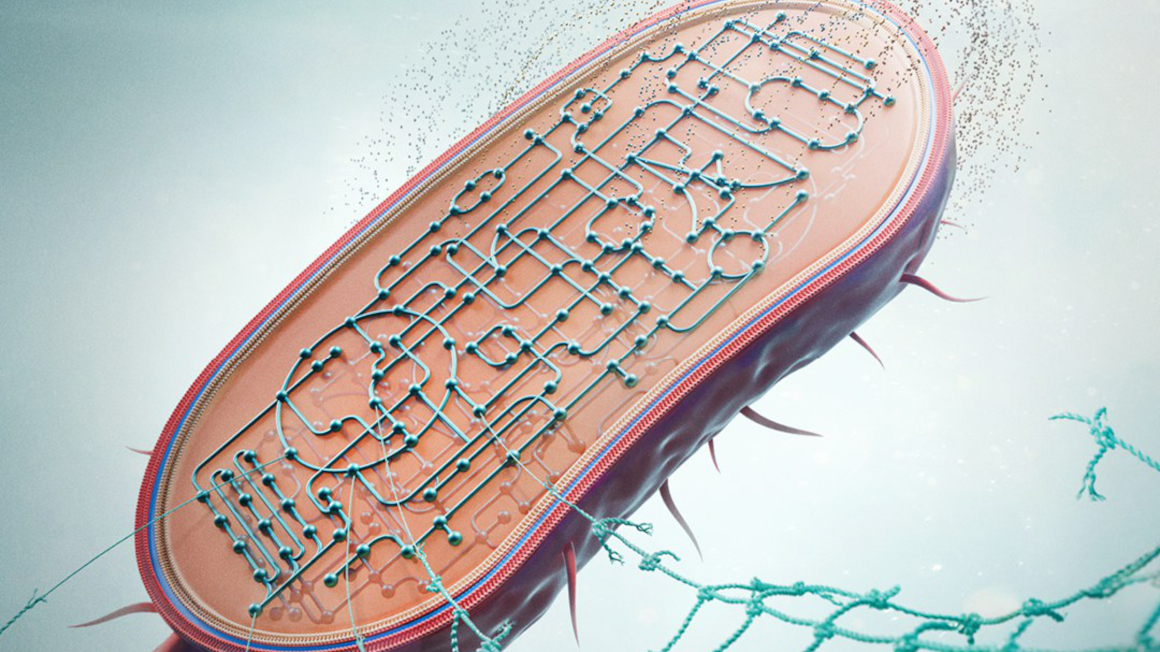

Das Heidelberger Biotechnologieunternehmen The Cultivated B stellt KI-unterstützte Biosensoren vor, die eine Echtzeit-Überwachung von Bioreaktoren und eine automatisierte Datenanalyse ermöglichen sollen.