In Kläranlagen werden jährlich Billionen Liter Abwasser aufbereitet. Was aus Privathaushalt, Gewerbe und Industrie im Abfluss landet, wird in drei aufwendigen Reinigungsstufen im Klärwerk behandelt. Aktuell sind die Anlagen jedoch noch nicht in der Lage, alle Schadstoffe zu 100 % zu entfernen. So landen noch immer Ewigkeitschemikalen, Mikroplastik und Medikamente in den Gewässern und damit in der Natur. Am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Straubing haben Forschende an einer Lösung gearbeitet.

Im Projekt MycoSorb entwickelte ein Team um Steffen Roth einen biobasierten Filter, der Medikamente aus dem Abwasser entfernt. Das Vorhaben wurde von Oktober 2023 bis September 2024 vom Bundesforschungsministerium im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Neue Produkte für die Bioökonomie“ mit rund 65.000 Euro gefördert. Im Fokus der einjährigen Sondierungsphase stand die Herstellung pilzbasierter Adsorbermaterialien, die bestimmte Medikamentenwirkstoffe filtern.

„Medikamentenwirkstoffe bestehen aus einer breiten Palette von Molekülen, die ganz verschieden aufgebaut sind und daher mit den gängigen Methoden nicht vollständig herauszubekommen sind“, erläutert Projektleiter Roth. „Unser Ansatz war daher die vierte Reinigungsstufe, die für Kläranlagen innerhalb der EU aktuell debattiert wird. Dafür wollten wir einen Filter entwickeln, der die Stoffe entfernt.“ Im Projekt hat sich das Team auf drei Substanzen konzentriert: Metformin – ein Wirkstoff gegen Diabetes Typ 2, der sehr häufig im Abwasser enthalten ist, das Schmerzmittel Diclofenac sowie das Antiepileptikum Carbamazepin.

Pilzstämme mit hydrophoben Oberflächen ausgewählt

Durch die Auswahl der Pilze sowie bestimmter Zusatzstoffe – sogenannte Additive – sollte der Mycosorb-Filter so funktionalisiert werden, dass er entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen in den Klärwerken angepasst werden kann. Zunächst mussten die Forschenden jedoch geeignete Pilzstämme finden. In Zusammenarbeit mit dem Pilzexperten Matthias Gube von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen fiel die Wahl auf das Gemeine Stockschwämmchen und den Grünblättrigen Schwefelkopf. „Entscheidend für die Auswahl der Pilze war unter anderem, ob sie hydrophobe Oberflächen haben, wo sich die Wirkstoffe anlagern können“, erläutert Roth.

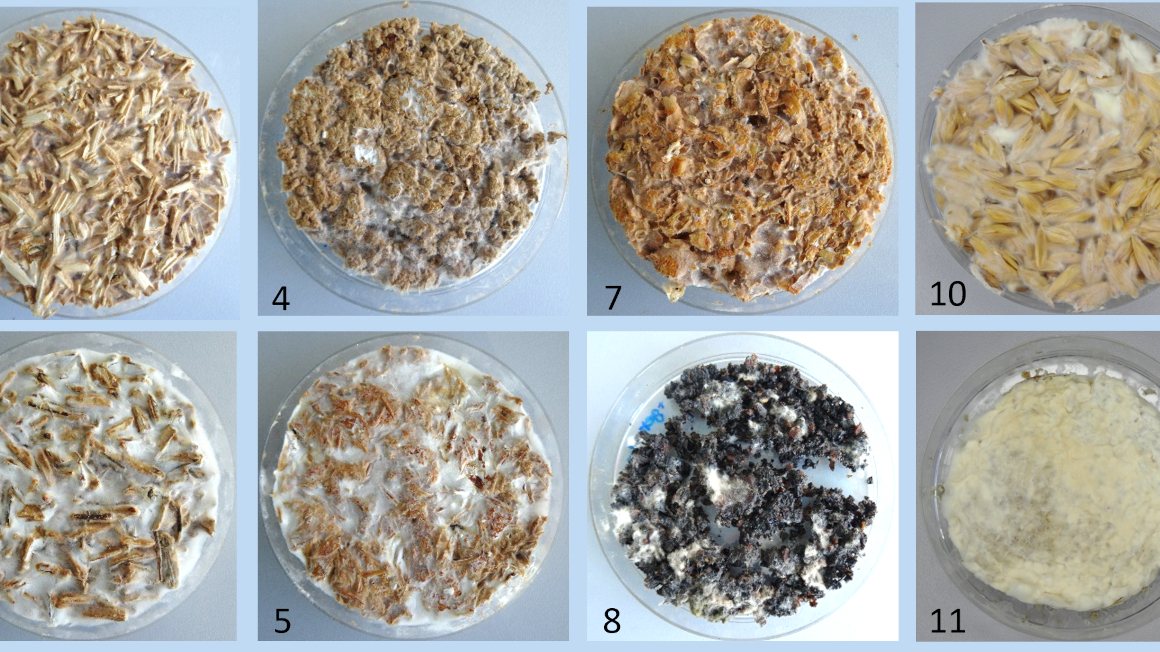

Doch der pilzbasierte Filter sollte nicht nur aus biologisch abbaubaren und kostengünstigen Materialien bestehen, sondern Roth zufolge auch „eine hohe Stabilität erreichen, damit er sich nicht von selbst auflöst“. Mehr Stabilität und ein verbessertes Myzelwachstum konnten beispielsweise durch die Mischung verschiedener Substrate erzielt werden. Hier zeigten Kombinationen von Rapssamenschalen oder Hanfschäben mit Weizenkleie die besten Ergebnisse.

Entscheidend bei der Entwicklung des Mycosorb-Filters war die Bindung der Medikamentenwirkstoffe an das Adsorbermaterial. Um das zu erreichen, wurden die Substrate wie beispielsweise Hanfschäben mit anderen Stoffen wie Hühnerfedern, Schafwolle und Lignin ergänzt. „Diese Additive sollte der Pilz quasi in den Filter mit einarbeiten und so die Bindung verbessern“, erläutert der Projektleiter.

Bessere Wirkstoffbindung durch Substratmischung

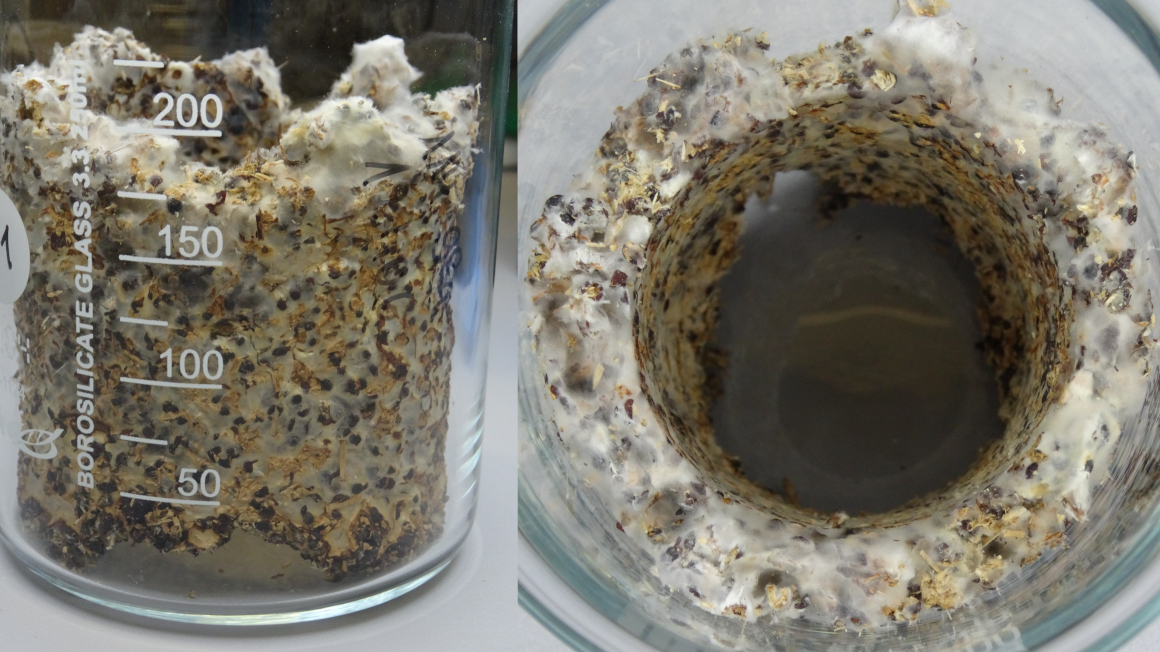

Positive Effekte bei der Wirkstoffbindung zeigten demnach Substratmischungen aus Hanfschäben sowie Rapssamenschalen, mit Federn sowie mit Lignin, die vom Pilzstamm Gemeines Stockschwämmchen durchwachsen wurden. Aus der Substratmyzelmischung entstand ein Demonstrator in Form einer runden Scheibe beziehungsweise Hülse, um die Bindungswirkung im Labor zu testen.

Das Ergebnis: Der Mycosorb-Filter konnte Roth zufolge zwei der ausgewählten Medikamentenwirkstoffe – Diclofenac und Carbamazepin – bis zu 80 % beziehungsweise 62 % aus der Flüssigkeit entfernen. Die Forschenden haben damit den Nachweis erbracht, dass der von ihnen entwickelte, biobasierte Filter Schadstoffe aus Abwässern filtern kann.

Noch steht das Straubinger Team mit der Forschung aber am Anfang. Steffen Roth denkt bereits weiter und sieht den Einsatz der Filter nicht nur auf Kläranlagen begrenzt: „Man könnte zum Beispiel in einem Krankenhaus mehrere solcher pilzbasierten Filter einsetzen, die dann auch verschiedenste Wirkstoffe entfernen.“

Autorin: Beatrix Boldt