DIE BIOPIONIERE | Die Katalysatorin – Regina Palkovits

Die Chemieingenieurin Regina Palkovits erforscht die heterogene Katalyse, ein Umwandlungsverfahren, das neue nachhaltige Stoffe bildet und alte Reststoffe spaltet. So entstehen hochwertige Moleküle, welche die Grundlage für viele Alltagsprodukte sind.

Video Transkript

Die chemische Industrie der Zukunft muss ganz klar durch eine Transformation gehen und dabei erreichen, dass wir Ressourcen- und Energieeffizient produzieren und dass die Produkte von Anfang an bezüglich ihrer Kreislauffähigkeit gedacht werden.

Mein Name ist Regina Palkovits. Ich bin zum einen Professorin für heterogene Katalyse und technische Chemie an der RWTH Aachen und ich bin Direktorin am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft am Forschungszentrum Jülich. Und alles meiner Forschung dreht sich um die Katalyse und das Design neuer Funktionsmaterialien für die Katalyse. Typische Frage: Wir wollen einen bestimmten neuen Baustein zum Beispiel für einen kreislauffähigen Kunststoff entwickeln.

Jetzt muss man verstehen, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine effiziente chemische Umwandlung, um aus dem Rohstoff unser Ziel Produkt zu machen. Bei diesem Übergang nutzen wir den Katalysator. Das ist die magische Komponente, die die Reaktion bei möglichst wenig Energiebedarf und mit hoher Effizienz möglich macht. Wir arbeiten jetzt mit Katalysatoren, die zum Beispiel saure oder basische Funktionen oder auch Metall-Variationen enthalten. Aber es sind Feststoffe, sind wirklich feste Materialien, die man anfassen kann, so wie Sandkörner am Strand.

Wie sieht jetzt eine typische Reaktion aus? Wir haben unseren festen Katalysator und den Ausgangsstoff. Die werden zusammengebracht, kommen dann in einen Reaktor und jetzt ist es so, dass nur die Reaktionskomponenten und den Katalysator zusammenbringen bei Normalbedingungen nicht reicht denn jede Reaktion von einem Ausgangsstoff zu einem Zielprodukt, hat eine Aktivierungsbarriere und da müssen wir drüber kommen. Da müssen wir den Ball rüberschieben.

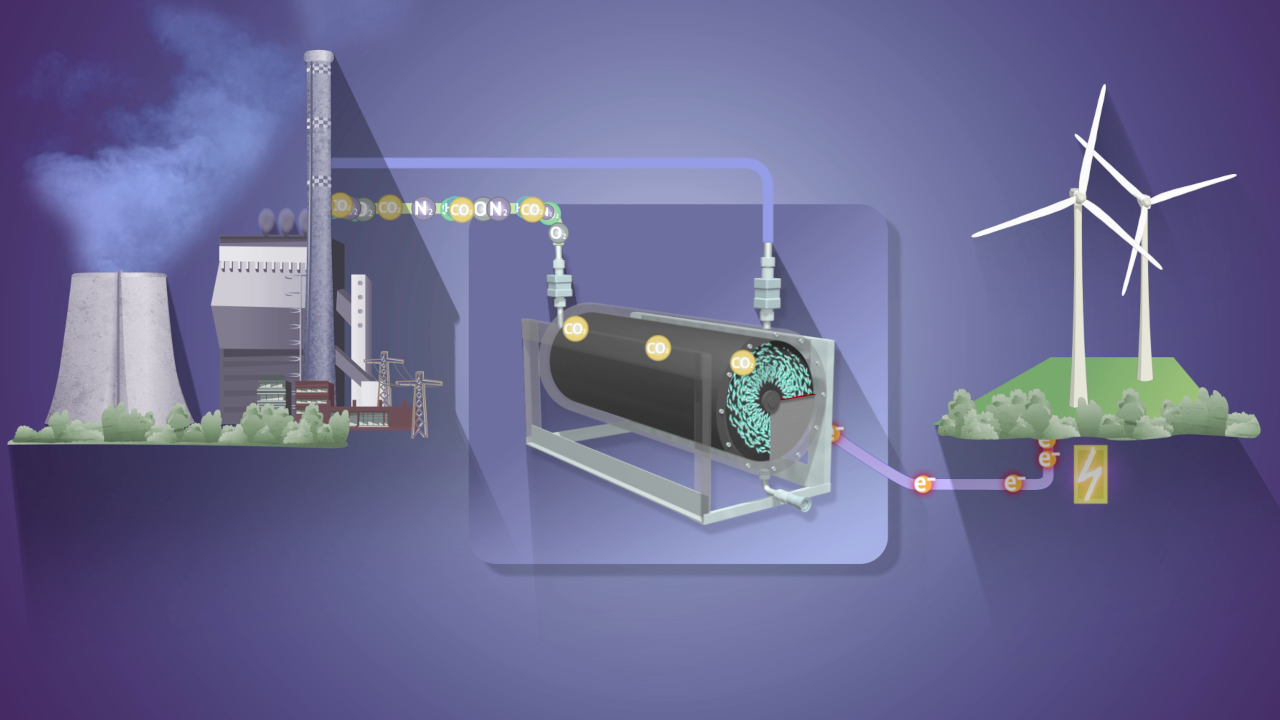

Dann ist der nächste Schritt: Verstehen welchen Einfluss haben die verschiedenen Reaktionsbedingungen? Wir können ja spielen mit zum Beispiel Temperatur, mit dem Verhältnis eines Lösungsmittels zum Ausgangsstoff. Brauchen wir Wasserstoff als Komponente oder brauchen wir vielleicht Luft und dann auch erhöhte Drücke? Und wir schauen uns tatsächlich bei uns im Labor Thermokatalyse an, aber wir haben eben auch ein Augenmerk darauf, ob Elektrokatalyse in Frage kommt, ob Photokatalyse in Frage kommt und ob es vielleicht auch einen Brückenschlag zwischen den Technologien gibt.

Viele unserer Reaktionen werden im Technikum durchgeführt, weil wir dort die richtige Infrastruktur haben, um zum Beispiel mit Gasen unter Druck zu arbeiten. Und das macht man dann so: Wir pressen Wasserstoff in diesen Druckbehälter, zum Beispiel 50 bar, und dann wird dieser Reaktor auf ein Heizelement gesetzt und aufgeheizt auf die notwendige Reaktionstemperatur. Und wenn man es ganz geschickt macht, kann man in so einem System sich anschauen, wie die Stabilität eines Katalysators auf Dauer ist und seine Leistungsfähigkeit dann vielleicht auch extrapolieren für die reale Anwendung im technischen großgalligen Prozess. Die Forschung beruht immer darauf, dass wir jetzt wirklich gut verstehen, was wir tun. Und das müssen wir analysieren. Und eine sehr leistungsstarke Technologie, um sich solche Reaktionslösungen, aber auch den festen Katalysator anzuschauen, ist die NMR Spektroskopie.

Seit einigen Jahren versuchen wir wirklich ganz aktiv auch Start-ups aus dem Bereich der Katalyse stärker anzuschieben, weil wir glauben, dass die Transformation letztlich auch durch junge Gründerteams beschleunigt werden kann, die die Technologien in den Markt bringen können. Eins unserer Start-ups kommt tatsächlich auf meinem Bereich, wo wir versuchen, mit heterogenen Katalysatoren Kunststoffrecycling zu betreiben und das am Beispiel von wirklich technischen Kunststoffen, insbesondere aus dem Energiebereich, aus dem Motorbereich. Und das sind dann oft diese glasfaserverstärkten Bausteine, oft noch mit Kohlenstofffüllmaterialien, so dass man schon ein anspruchsvolles Gemisch hat, was dann mit so einer Technologie auch wieder in die Einzelkomponenten zerlegt werden soll. Und ich bin davon überzeugt, dass sie mit Ihrer Technologie Recyclingfähigkeit für diese echt komplexen Produktmischungen dann auch gewährleisten können.

Dieses Recycling wird aber nie 100 % Ressourcenkreislauf ermöglichen. Wir haben immer Verluste. Wir haben schwer zu recycelnde Ströme, die dann vielleicht doch am Ende einer Energierückgewinnung, also einer Verbrennung, zugeführt werden. Dann kann man, um jetzt diese Lücke zu füllen, andere nachhaltige Kohlenstoffquellen einkoppeln. Und das sind zum Beispiel entweder Kohlendioxid, eingefangen aus der Luft oder eben Biomasse, um dann aus Biomasse wieder Bausteine herzustellen, die im Kreislauf mit genutzt werden. Aber genauso nachhaltig muss eben auch das Katalysatormaterial sein. Wir brauchen also den Vielklang aller Ressourcen, um zukünftig zu einer tragfähigen Kreislaufwirtschaft auch für die gesamte chemische Industrie zu kommen.

Also mein Traum ist eigentlich wirklich eigene Katalysatoren in realtechnischen Anwendungen wiederzufinden. Wir machen den ganzen Weg von der Entwicklung unserer Katalysatoren über deren Analytik, Testung, Skalierung und das Ziel unserer Forschung muss immer sein und das liegt mir auch am Herzen, dass unsere Katalysatoren dann den Weg finden in Zukunftstechnologien und dort wirklich großskalig eingesetzt werden.