Billig produzierte Kleidung, die nur kurz getragen wird, sorgt für immer mehr Textilabfälle. Mit Fast Fashion wurde jedoch eine Wegwerfkultur kultiviert, die erhebliche Folgen für die Umwelt hat und Ressourcen vergeudet. Weniger als 1 Prozent der aussortierten Textilien werden bisher recycelt und zu neuen Fasern verarbeitet. Das Gros landet weiterhin auf Deponien, wird verbrannt oder teils auch illegal in der Natur entsorgt. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der RWTH Aachen University zeigt, dass es anders gehen kann.

Entwicklung eines biotechnologischen Textilrecyclingkreislaufs

Im Projekt EnzyDegTex haben Biotechnologen, Mikrobiologen und Textiltechniker in den vergangenen Jahren gemeinsam an einem biotechnologischen Textilrecyclingkreislauf geforscht. Das Vorhaben, Teil des Flagschiffprojektes Bio4MatPro, wurde von Januar 2022 bis Juni 2025 vom Bundesforschungsministerium mit insgesamt rund 865.000 Euro gefördert.

„Eine zentrale Herausforderung beim Recycling von Textilien ist, dass diese sehr komplex aufgebaut sind“, erklärt Projektleiterin Ricarda Wissel. „Sie bestehen aus verschiedenen Fasermaterialien, wie Polyester und Baumwolle, die jeweils verschiedene Eigenschaften haben und deshalb andere Recyclingverfahren erfordern.“ Das Problem sind demnach nicht nur der komplexe Fasermix, sondern auch die vielen unterschiedlichen und oft nicht bekannten Substanzen wie Farbstoffe, Additive und Beschichtungen, die das Textilrecycling zusätzlich erschweren.

Mit maßgeschneiderten Enzymen PET-Fasern recyceln

Um diese Hürde zu meistern, setzte das Aachener Team auf eine biotechnologische Lösung, die in verschiedenen Schritten vollzogen und demonstriert wurde. Im Fokus standen hier das Recycling von PET-Fasern, also Kunststofffasern. Diese wurden in einem ersten Schritt mithilfe von Enzymen abgebaut. Zum Einsatz kamen PET-Hydrolasen, konkret Kutinasen, die Wissel zufolge hinsichtlich ihrer enzymatischen Aktivität und Temperaturstabilität durch Protein-Engineering maßgeschneidert wurden.

„Eine große Herausforderung war, dass das PET – wenn es in Faserform vorliegt – hochkristallin ist. Dies erschwert die Anlagerung von Enzymen an das Polymer und die enzymatische Zerlegung in dessen Einzelmonomere.“ Doch dafür fand das Team eine Lösung: Das PET wurde mithilfe eines speziellen Aufschmelzverfahrens vorbehandelt, das die Kristallinität senkte. Durch die geänderten Eigenschaften des Polymers konnten die maßgeschneiderten Enzyme aktiv und die PET-Fasern in ihre einzelnen Monomere – Terephthalsäure und Ethylenglykol – aufspalten werden.

Mikroben verwandeln PET in Biopolymer

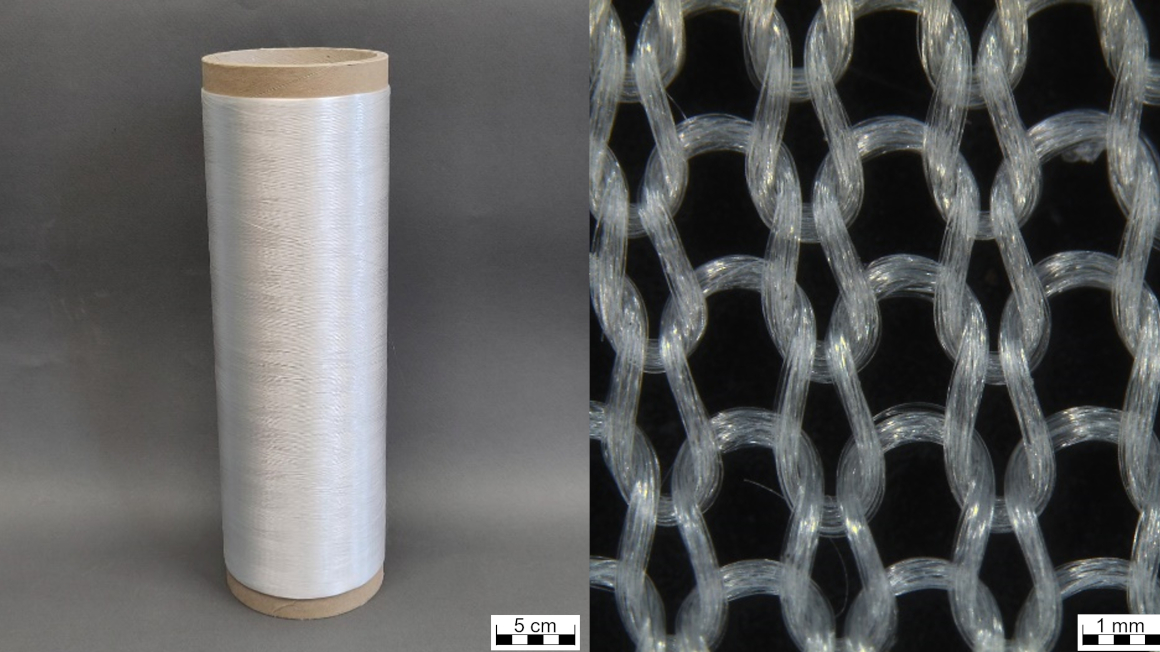

„Im zweiten Schritt haben unsere Mikrobiologen Bakterienstämme entwickelt, welche die PET-Monomere als Nährsubstrat verwerten können“, berichtet Wissel. Die Mikroben nutzten die Textilmonomere als Futter und produzierten unter definierten Bedingungen einen biobasierten und biologisch abbaubaren Speicherstoff – das Biopolymer Polyhydroxybutyrat (PHB). Es dient den Mikroorganismen als Energiespeicher und liegt in den Zellen als proteinumhülltes Granulat vor. Das daraus extrahierte und aufgereinigte PHB wurde dann zu Textilfilamentgarnen versponnen. „Damit haben wir versucht, neue Fasern und Textilien herzustellen“, berichtet Wissel, die am Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist.

Doch ganz so leicht war das nicht. Im klassischen Schmelzspinnverfahren ließ sich das PHB nicht zu einem Garn verarbeiten. „Dieses Problem haben wir gelöst, indem wir einen Polymerblend mit dem Biopolymer PLA entwickelt haben. Damit konnten wir Garne spinnen und Textilien – also einen Demonstrator – fertigen“, berichtet die Projektleiterin.

Funktionalität der Prozesskette bewiesen

Letztlich konnten die Aachener Forschenden beweisen, dass die von ihnen entwickelte Prozesskette funktioniert. „Im Prinzip ist es die Transformation von einer klassischen Chemiefaser hin zu einem Textil aus Biopolymeren“, resümiert Wissel. Auch wenn dieses Projekt im Juni 2025 endete: Für die Aachener Forschenden bleibt das Thema Bioökonomie im Textilrecycling hochaktuell. „Ein großes Thema ist Elastan. Die Fasern machen in vielen Recyclingprozessen Probleme.“ Als Nächstes soll das Upscaling der entwickelten Prozesskette vorangetrieben und die Bandbreite der textilen Ausgangsstoffe erweitert werden.

Für Wissel und ihr Team ist klar, dass ein passgenaues Recyclingverfahren die Textilindustrie nachhaltiger machen kann. „Dieser biotechnologische Ansatz hat den Vorteil, dass die Umgebungsbedingungen im Vergleich zu anderen Recyclingverfahren umweltfreundlicher sind. Hier brauchen wir nicht so hohe Temperaturen und Drücke wie bei anderen chemischen Recyclingverfahren.“

Autorin: Beatrix Boldt