Es ist ein Wettlauf mit der Zeit: Wenn ein Patient mit einer Blutvergiftung oder einer Lungeninfektion in die Notaufnahme kommt, wird zunächst ein Abstrich gemacht, um den Erreger zu identifizieren. Die Probe muss wachsen, bis genug mikrobielles Material für eine Analyse vorliegt. Dann erst können Ärzte das geeignete Antibiotikum bestimmen und die Therapie beginnen. Rund 24 bis 48 Stunden dauert diese Diagnose. Der Haken ist nur: Nach zwölf Stunden ohne Behandlung wäre bereits die Hälfte der Patienten mit einer invasiven Pilzinfektion und einem geschwächten Immunsystem verstorben.

Der Pilz ändert die Resonanzstruktur

„Wir haben nach einer Alternative gesucht, die deutlich schneller und so preiswert ist, dass die Krankenkassen sie auch bezahlen“, erzählt Patrick Leisching. Der Laserphysiker ist bei der Münchner Firma TOPTICA Photonics AG für Forschung und Entwicklung zuständig. „Die entscheidende Idee kam von Peter Haring Bolívar“, erinnert sich Leisching. Bolívar forscht an der Universität Siegen seit rund zehn Jahren auf dem Gebiet der Resonanzverschiebung von Biostrukturen und war auf der Suche nach Anwendungsmöglichkeiten, die einen gesellschaftlichen Nutzen bieten. In der Notaufnahme wurde er fündig.

„Trägt man den Pilz auf ein geeignetes Metamaterial auf, verändert er die Resonanzstruktur des Materials“, erläutert Leisching. Sogenannte Metamaterialien haben aufgrund ihrer Nanostruktur ungewöhnliche physikalische Eigenschaften und können als Resonanzverstärker wirken. Die Schwingungsänderung ist abhängig von der Eigenfrequenz der aufgebrachten Pilze, jener Frequenz, die deren Zellstruktur zum Schwingen anregt. Grob vereinfacht entspricht das dem Fell einer Trommel, deren Klang – also deren Schwingung – sich verändert, wenn man einen Gegenstand darauf legt.

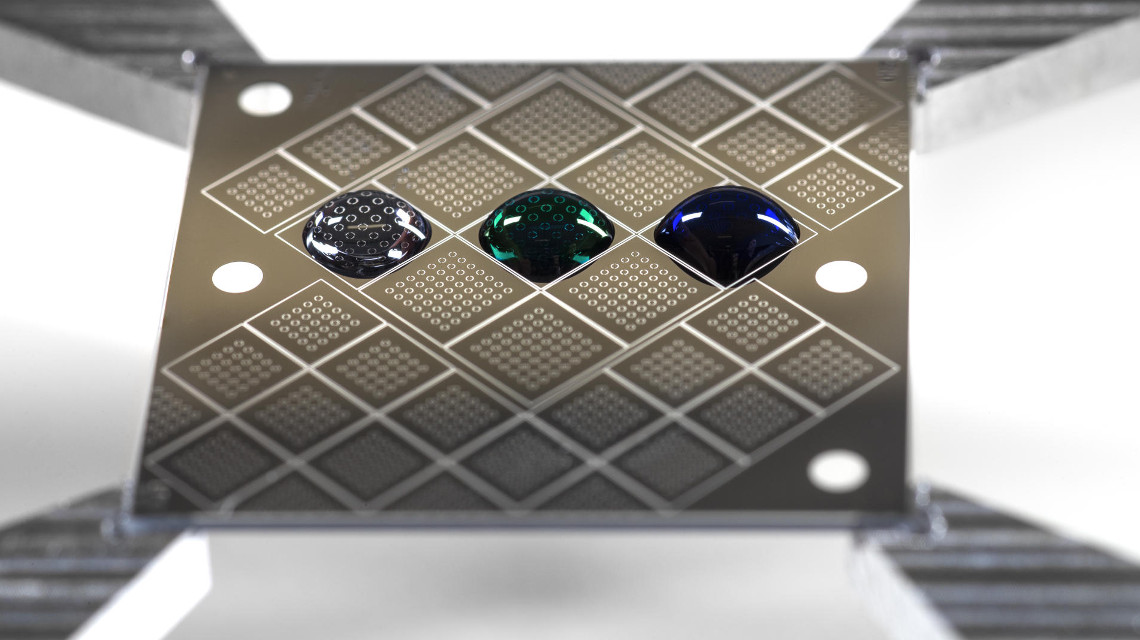

Der Biochip zur Pilzdiagnose im System.

Eine Zelle genügt für die Messung

Die von den Mikroorganismen verursachte Schwingungsänderung wäre einzigartig für jeden Pilzstamm und würde so auf das passende Antibiotikum verweisen. Der entscheidende Vorteil bei Verwendung von Nanochip-Metamaterialien: „Bereits eine Pilzzelle reicht dafür aus“, betont Leisching. Die zeitaufwendige Kultivierung der Erreger aus einem Abstrich könnte entfallen.

Um die Schwingungen der von Haring Bolívar und seinem Team hergestellten nanoporösen Glasmembranen zu analysieren, benötigt man einen Laser, der im Terahertz-Spektrum arbeitet. Hier kommt die Messtechnik der Firma TOPTICA Photonics AG ins Spiel. Was noch fehlte, war ein Partner, der die nötigen klinischen Proben liefern konnte. Den fanden die Forscher mit der Universitätsklinik Pamplona. „In Pamplona wird heute schon die Massenspektrometrie genutzt, um die Erreger zu bestimmen, gewissermaßen der Goldstandard“, begründet Leisching. Diese Messmethode ist schnell und präzise, benötigt jedoch ebenso wie die verbreiteteren mikrobiologischen Techniken größere Probenmengen – und damit wertvolle Zeit für die Kultivierung des Abstrichs. Außerdem sind diese Spektrometer große Anlagen und kosten Millionen Euro.

Machbarkeitsnachweis erbracht

Die drei Partner schlossen sich daher mit dem spanischen Terahertz-Antennenhersteller „Anteral“ zum Projekt „Early invasive fungal infection detection with Terahertz sensor systems“, kurz EIFFEL, zusammen. Von Oktober 2013 bis September 2016 lief das Vorhaben, das im Rahmen des EU-Förderprogramms ERA-LEARN 2020 mit 900.000 Euro gefördert wurde, darunter 282.000 Euro für die Laserentwicklung durch TOPTICA Photonics AG. Die Förderquote lag bei rund 50 Prozent.

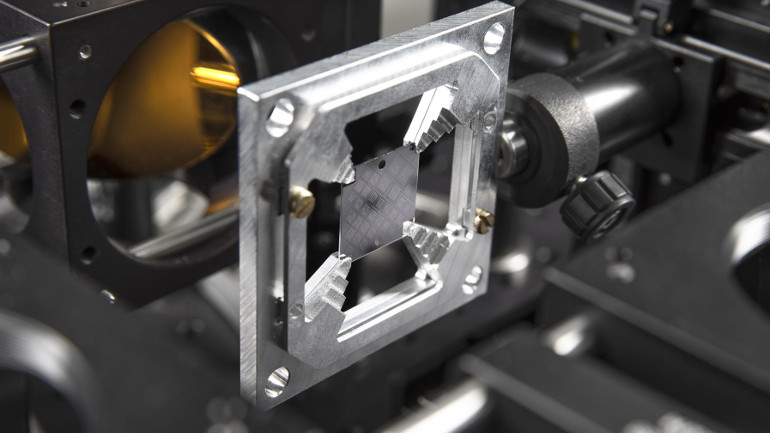

Im Ergebnis konnte das Team die Machbarkeit beweisen. „Wir sind in der Lage, ein Terahertzgerät zu bauen, das in ein industrietaugliches 19-Zoll-Gehäuse passt“, resümiert Leisching. Das gebaute Gerät zeigte die Veränderung im Schwingungsspektrum des Metamaterials durch den Testpilz zweifelsfrei an. „Der Unterschied mit und ohne Pilz betrug fünf Dezibel – schon drei Dezibel wären eine Verdoppelung“, erklärt der Laserphysiker. Anspruchsvoll sei allerdings gewesen, in diesem kompakten Gehäuse die Temperatur der Laserdiode so stabil zu halten, dass die Messtechnik ihre Genauigkeit bewahrt. Auch wäre ein normaler Computer zu langsam, um die Messung in Echtzeit auszuwerten. „Wir nutzen jetzt FPGA-Chips, die die Daten abgreifen und verarbeiten“, erläutert Leisching. Das erforderte Anpassungen bei der Software. Zum Einsatz kam auch der weltbeste Analog-Digital-Konverter, eine Komponente, die in dieser Qualität sonst vor allem in Highend-Soundkarten für PCs zu finden ist.

Das TOPTICA Subsystem mit dem Terahertz-Laser.

Zähe Suche nach einem Hersteller

Nötig wäre jetzt allerdings die Entwicklung eines Chips mit Dutzenden Metamaterialien, die auf den jeweiligen Organismus abgestimmt sind, um dessen Eigenschwingung bestmöglich zu verstärken und eine direkte Unterscheidbarkeit der Pilze von anderen möglichen Signalquellen zu erlauben. „Bringt man die präparierte Probe auf diesen Nanochip auf, dauert die Messung nur noch eine Minute“, beschreibt der Laserphysiker die Vision. Es wäre das erste Gerät seit dem Aufkommen der Terahertztechnik, das im klinischen Alltag zu gebrauchen wäre. „Wäre“, muss man wohl betonen, denn was fehlt, ist ein Medizingerätehersteller, der die verschiedenen Komponenten zusammenführt und eine Datenbank aufbaut, welche Spektren welchem Mikroorganismus entsprechen.

Leichter wäre ein Hersteller dafür wohl zu motivieren, läge bereits eine erfolgreiche klinische Studie vor. „Alleine die eine klinischen Vorstudie würde etwa eine halbe Million Euro kosten“, schätzt Leisching und findet, dieser Schritt sollte künftig auch durch Förderprogramme abgedeckt werden. „In den Förderprojekten kommt oft etwas Tolles heraus, aber dann geht es nicht weiter.“ Dabei hat sein Team die Messtechnik komplett neu gedacht und weitestgehend Standardteile aus der Telekommunikations- und Fahrzeugtechnik eingesetzt, um die Herstellungskosten gering zu halten. „Wir haben nicht fürs dunkle Labor, sondern für die Wirklichkeit entwickelt.“ Er selbst habe am Ende gestaunt, „dass wir es geschafft haben, dass die Technik so gut funktioniert wie auf dem Papier“. Ohne das Förderprogramm hätte man den Versuch wohl gar nicht erst unternommen.

Zugleich bedauert der Forscher, dass die spanische Regierung dem Projektpartner in Pamplona im Zuge der Finanzkrise die Mittel gestrichen hat und die Klinik aus dem Projekt aussteigen musste. „Wir als TOPTICA haben ein tolles Produkt und können die Technik auch anderweitig einsetzen“, sagt Leisching, „aber den Menschen in den Krankenhäusern wurde noch nicht geholfen.“

Autor: Björn Lohmann