Biobeton aus Urin

Mittels mikrobieller Prozesse haben Forschende der Universität Stuttgart ein Verfahren entwickelt, um aus Urin Beton herzustellen.

Weltweit werden jedes Jahr rund 4 Mrd. Tonnen Zement zu Beton verarbeitet und verbaut. Dabei wird viel Energie benötigt und große Mengen an Treibhausgasen werden freigesetzt. Deshalb hat ein Forschungsteam der Universität Stuttgart in einer Machbarkeitsstudie Biobeton aus menschlichem Urin getestet: „Das Herstellungsverfahren unseres Biobetons verbraucht erheblich weniger Energie und verursacht weniger Emissionen als die herkömmliche Zementproduktion“, sagt Lucio Blandini, Leiter des Instituts für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) der Universität Stuttgart.

Das Projekt SimBioZe (Simultane Biozement- und Düngemittelherstellung aus Abwasser) wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen eines Förderprogramms finanziert und nun um weitere drei Jahre verlängert.

Biobeton durch Biomineralisierung

Die Herstellung des Biobetons basiert auf Biomineralisierung, bei der Bakterien mithilfe chemischer Reaktionen anorganisches Material erzeugen. Dazu wird Sand mit einem bakterienhaltigen Pulver gemischt und in eine Schalung gefüllt. Anschließend wird die Mischung drei Tage mit calciumangereichertem Urin gespült. Die Bakterien bauen den Harnstoff im Urin ab, wodurch Calciumcarbonat-Kristalle entstehen, die das Sandgemisch verfestigen. Das Ergebnis ist ein Festkörper, der chemisch dem natürlichen Kalksandstein ähnelt und in verschiedenen Formen und Größen produziert werden kann.

Aus Abfall zum Baustoff

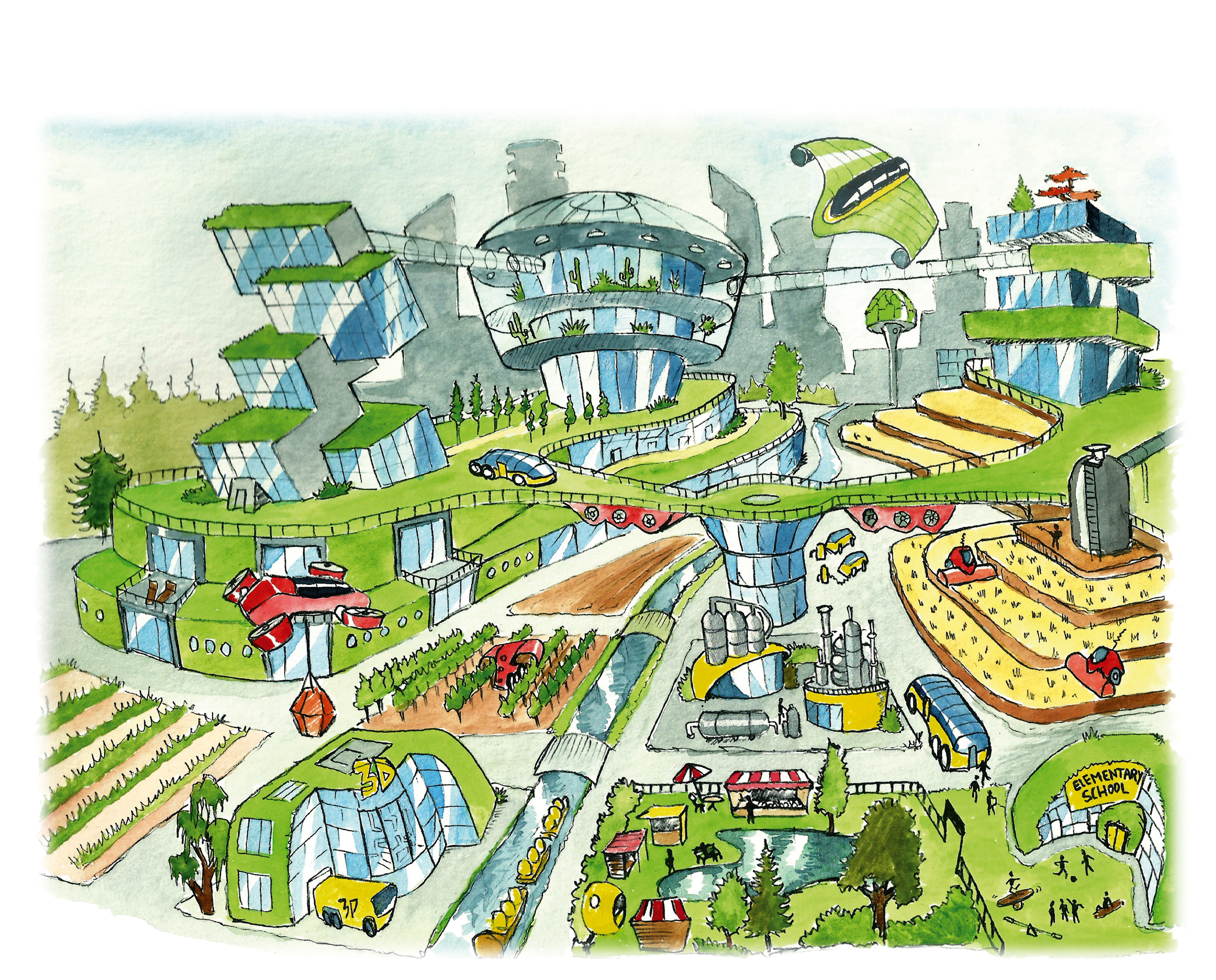

Neben dem Einsparen von Emissionen und Energie ist auch die Kreislaufwirtschaft ein erklärtes Ziel des Vorhabens. „Nachhaltig ist unser Ansatz auch, weil wir das Produkt in eine zirkuläre Wertschöpfungskette einbetten“, so Blandini. Beispielsweise in den Abwasserteilstrom an Orten mit hohem Menschenaufkommen, wie einem Flughafen. Gleichzeitig könnten bei einem solchen Prozess sekundäre Wertstoffe aus dem Abwasser rückgewonnen werden, um Düngemittel für die Landwirtschaft zu produzieren.

In der kommenden zweiten Projektphase soll das Herstellungsverfahren optimiert und das Konzept in der Praxis getestet werden – und zwar am Stuttgarter Flughafen.

lh