Der Betonmischer

Wolfram SchmidtBeruf

promovierter Bauingenieur

Position

Baustofftechnologe und Rheologieexperte an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin

Beruf

promovierter Bauingenieur

Position

Baustofftechnologe und Rheologieexperte an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin

Der Bauingenieur Wolfram Schmidt will Beton als Baustoff nachhaltiger machen. Mit afrikanischen Partnern hat er einen Biobeton entwickelt, der auf Maniok-Schalen und anderen Agrarreststoffen basiert. Das Bundesforschungsministerium hat ihn dafür mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

„Europa wird von Afrika technologisch lernen müssen.“ Was in den Ohren vieler Europäer klingt, als hätte jemand Subjekt und Objekt verwechselt, ist Wolfram Schmidts feste Überzeugung – zumindest wenn es um die Herstellung von Beton geht. Denn der wichtigste Baustoff der Erde könnte viel nachhaltiger sein – und das ohne Qualitätseinbußen. In Afrika beginnen die Menschen das aus pragmatischen Gründen zu verstehen. In Europa verhindern Regularien und starre Ansichten, dass die Branche ihre Klimabilanz massiv verbessern kann.

Schmidt ist Materialforscher an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Es ist nicht Ideologie, die den 43-Jährigen antreibt, für einen nachhaltigeren Beton zu werben – es sind die Erkenntnisse aus jahrelanger Forschung. Eigentlich wollte Schmidt sich in ganz anderer Weise mit Beton befassen, als er es heute tut. „Ab der zehnten Klasse war für mich klar, dass ich Bauingenieur werden wollte. Das Profil des Bauleiters hatte mich sofort gereizt“, erinnert er sich. Als Kölner führte der logische Weg ihn daher nach der Schule an die RWTH Aachen.

Reiz der praxisnahen Forschung

„Ich war begeistert von Leuten, die auf der Baustelle alles koordinieren – aber die Universität öffnete einem auch den Blick für ganz andere Wege“, beschreibt Schmidt, wie sich sein Berufswunsch langsam wandelte. Kurz spielte er mit dem Gedanken, Statiker zu werden. „Aber hier wendet man letztendlich nur Naturgesetze an, hat aber wenig Möglichkeiten aktive Veränderungen zu bewirken.“

Ausschlaggebend für seine letztliche Entscheidung war wohl der parallele Job bei einer Firma, die sich intensiv mit Materialien befasste und an der Schnittstelle zur Serienfertigung keramischer Produkte tätig war. „Da habe ich meine Liebe zum Erarbeiten wissenschaftlicher Fakten und deren Weiterentwicklung zu praktischen Produkten entdeckt“, erzählt der Wissenschaftler. Nach seiner Diplomarbeit über die Optimierung von Betonrezepturen sei für ihn klar gewesen: „Ich bleibe in der Materialforschung.“

„Man kann allein durch die Temperatur und die Mischung so viel am Produkt verändern“, schwärmt Schmidt. „Das ist wie zu Hause in der Küche.“ Tatsächlich sei er auch zu Hause derjenige, der am Wochenende meist für seine Frau und seine beiden Kinder koche – „weil es Spaß macht!“

Leidenschaft für internationale Projekte

Eine passende Stellenausschreibung führte Schmidt direkt nach dem Studium zur BAM. „Damals dachte ich: Zwei Jahre, dann schaue ich nach einem forschungsnahen Job in der Industrie“, erinnert er sich. An der damals noch eher national orientierten Einrichtung trieb Schmidt von Anfang an internationale Projekte voran. „Das hat mir wirklich Spaß gemacht“ - wohl so viel Spaß, dass er parallel an der TU Eindhoven promovierte, um bei der BAM weiter forschen zu können – wo er heute noch ist.

Mit einer immer größeren Zahl an Forschungsfragen sei er in Verbindung gekommen, Afrika und nachwachsende Rohstoffe – ein Thema, das ihn bis heute begleitet – sei nur eines von vielen Themen gewesen. „Eigentlich bin ich verantwortlich für alles mit Rheologie, also versuche ich entsprechende Schnittstellen der Themen zu finden“, schmunzelt er. Zeit für Freizeit bleibt da wenig, mehrere Monate im Jahr verbringt der Forscher im Ausland.

Aber lässt sich an Beton wirklich noch so viel forschen und verbessern? „Beton ist ein höllisch komplexes System mit Partikeln von Nanometern bis Zentimetern, und daraus gießen wir Kubikmeter“, legt Schmidt dar. Um diesen Werkstoff wirklich zu verstehen, habe er als Bauingenieur zunächst die organische und anorganische Chemie bis in die Nanoebene erlernen müssen. „Aber je tiefer man ins Spezialwissen eintaucht, desto intensiver und regelmäßiger stellt man sich die Frage, welchen Nutzen man dabei noch für die Gesellschaft generiert“, sagt der Mann, der Dinge bewegen möchte.

Afrika ist anders

„In Afrika habe ich gesehen, dass die Welt ganz anders ist.“ Zement ist dort bezogen auf die Kaufkraft zwischen 10 und 1000 Prozent teurer als in Europa, Regeln der guten Praxis können aufgrund technischer Unzulänglichkeiten oft nicht adäquat angewandt werden. „In Deutschland können Sie Beton bestellen, und zwei Stunden später ist er in der Wunschkonsistenz da. In Afrika gibt es dafür gar nicht die Infrastruktur“, berichtet Schmidt. Weil das Material extrem teuer ist, Arbeitskraft aber wenig kostet, sind dort andere Wege der Betonherstellung gefragt als in Europa, wo die Situation genau umgekehrt ist.

„Die Grundlagen der Chemie und Physik sind überall die gleichen, aber man muss die Betonherstellung an die lokalen Gegebenheiten anpassen“, beschreibt der Materialforscher seine Ziele. Für Afrika ist essentiell, dass aufgrund der schlechten Infrastruktur nur eine lokale Produktion wirtschaftlich sein kann. Nutznießer der kurzen Transportwege ist das Klima – und das würde nicht nur für Afrika gelten. Schmidt setzt dazu auf biobasierte Rohstoffe. In Afrika hat er mit seinen Kollegen aus Nigeria die Schale der Maniokwurzel als ideale Betonzutat entdeckt. Aufgrund ihrer Unverdaulichkeit ist dieser ungenutzte Abfallstoff als Tiernahrung ungeeignet, fällt aber in rauen Mengen an, denn Maniok ist nach Mais und Reis die weltweit wichtigste Stärkequelle. „In Europa sind Baustoffe so reguliert, dass Beton nur noch in kleinen Schritten optimiert werden kann. In Afrika sind noch Sprunginnovationen möglich“, sagt Schmidt. Daher stammt auch seine Überzeugung, dass Europa in einigen Jahren von Afrika lernen werde.

Mit Innovationspreis ausgezeichnet

Unterstützt wurde er in Afrika stets von Prof. Herbert Uzoegbo von der University of the Witwatersrand in Johannesburg, auch wenn dieser zuletzt gesundheitsbedingt nicht mehr in der Forschung aktiv sein kann. „Die Regularien und die Verwaltungsbedingungen in Europa und in Afrika passen nicht so gut zusammen“, scherzt Schmidt, Uzoegbo habe hier stets „eine Brücke über die Kontinente gebaut“. „Und von ihm habe ich gelernt, dass man sich in Afrika nicht den Luxus leisten kann Spezialist zu sein, sondern Allrounder sein muss.“ Gemeinsam mit Kolawole Olonade von der Universität Lagos wurde er von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek für seine Arbeit unlängst mit dem Deutsch-Afrikanischen Innovationsförderpreis ausgezeichnet.

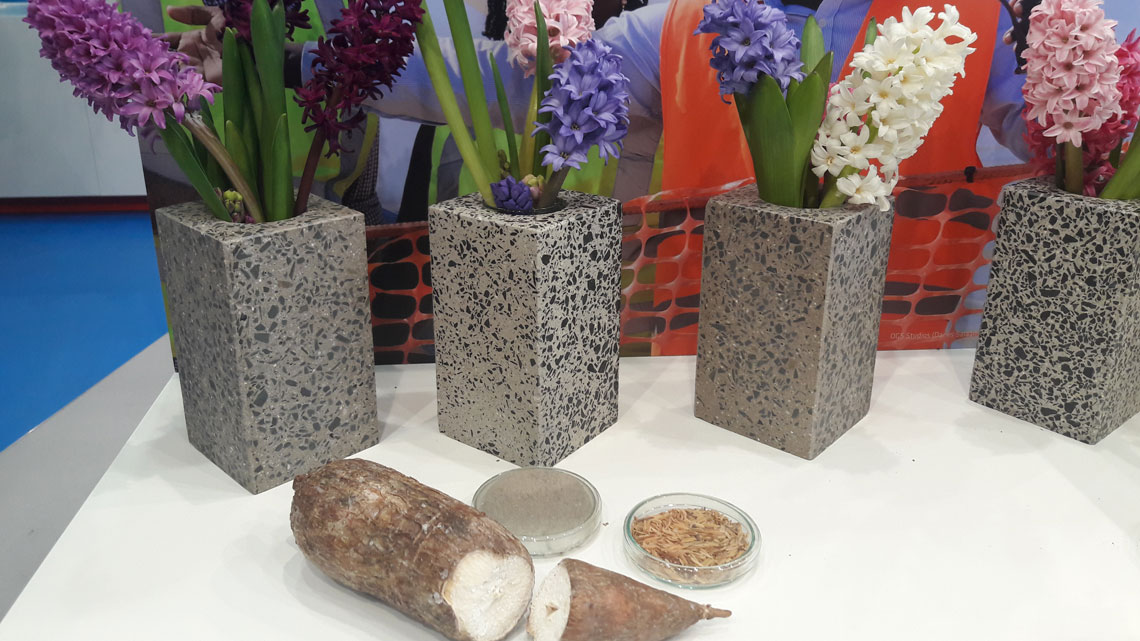

Maniok-Schalen für die Betonherstellung

Maniokschalen als Reste der landwirtschaftlichen Produktion liefern gleich mehrere Rohstoffe für die Betonherstellung. Stärkereste an der Schale haben zugleich verflüssigende Eigenschaften, aber erhöhen die Viskosität – eine gewünschte, aber eigentlich widersprüchliche Kombination. Die Energie, die bei der Verbrennung der Schalen frei wird, kann für die Ziegelherstellung genutzt werden. Und die übrig bleibende Asche ersetzt mit ihren zementartigen Eigenschaften die in Europa gebräuchlichen Flugaschen.

Die Erkenntnisse aus Afrika möchte Schmidt nun in die Welt tragen. „Die Hälfte dessen, was die Menschheit produziert, ist Beton, und der ist für fünf bis zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich“, mahnt der Forscher. Dabei gehe in den Schwellenländern der Zementverbrauch gerade erst los. Ihn treibe daher nicht Idealismus an, sondern die nackten Zahlen. „Wenn wir bei Zement nur wenige Prozent einsparen, ist das aufgrund der Masse ein gewaltiger Hebel.“ Die neuen Erkenntnisse aus der Forschung müsse man daher jetzt in die Köpfe der Studenten reinkriegen, „weil nur die nächste Generation an Entscheidungsträgern wirkliche Veränderung bewirken kann“.

Autor: Björn Lohmann