Biokunststoff aus Brotresten

FermBioPol fermentiert Brot- und Teigreste zu Bausteinen für Biokunststoff, wie die Milchsäure. Ziel der Projektpartner PFI und Rampf ist es, durch nachhaltigen Kunststoff künftig Millionen Tonnen an erdölbasiertem Plastik ersetzen zu können. Das Forschungsprojekt ist Teil des Verbunds "Waste2Value - Mikroorganismen verändern die Westpfalz".

Video Transkript

Wie Mikroorganismen die Westpfalz verändern Biokunststoff aus Brotresten

Die Stadt Pirmasens am Westrand des Pfälzer Waldes. Ein ruhiger, beschaulicher Ort – ganz anders als früher: Als deutsche Schuhmetropole hatte Pirmasens im 19. und 20. Jh. große, wirtschaftliche Bedeutung. Damals florierte die Industrie. Seit die Schuhproduktion aber eingestellt und ins Ausland verlagert wurde, macht die Region einen Strukturwandel durch und sucht nach einer neuen Rolle.

Doch wie lassen sich vorhandene Kompetenzen nutzen und weiterdenken? – Am Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens PFI werden innovative Verfahren zur Nutzung von Rest- und Abfallstoffen entwickelt. Stefan Dröge leitet hier die Abteilung für Biotechnologie. Der Mikrobiologe hat eine spannende Schnittstelle für die einstige Schuhverarbeitung im Blick:

O-Ton Dr. Stefan Dröge, PFI Pirmasens e.V.

Wir wollen die Unternehmen, die hier aktiv sind, im Bereich der Kunststoff- und Klebstoffindustrie unterstützen, neue Produkte am Markt zu etablieren. Und ein großes Thema im Bereich der Kunststoffindustrie sind eben biobasierte Produkte und die Entwicklung solcher Technologien.

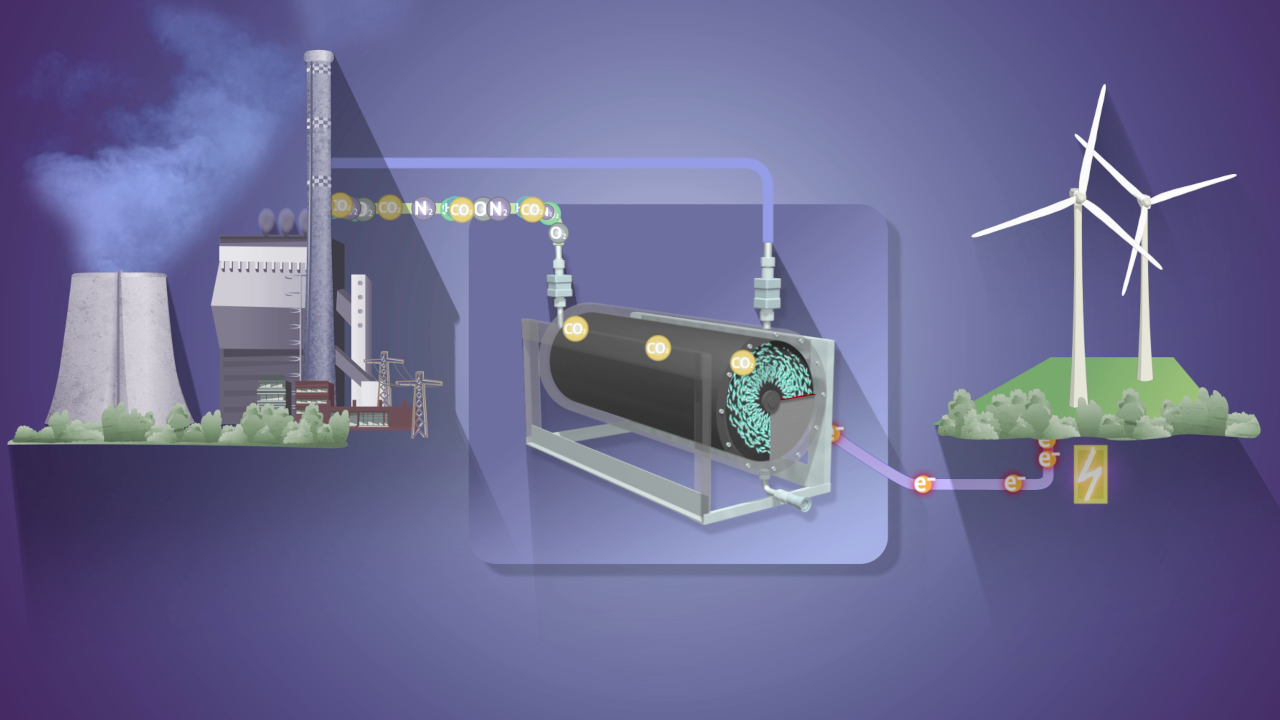

Und hier beginnt die Idee: Tag für Tag landen Hunderte Tonnen an Back- und Teigwaren auf dem Müll. Diese Reststoffe enthalten jedoch viel Stärke, die biotechnologisch wertvoll ist: Mikroorganismen können den in der Stärke enthaltenen Zucker umbauen, z.B. in Bausteine für Biokunststoffe. Dafür müssen zunächst geeignete Bakterien gefunden werden. Stephan Dröge arbeitet mit anaeroben Organismen. Einige von ihnen wurden aus Biogasanlagen isoliert. In Bezug auf Nahrung sind sie flexibel und leistungsfähig. Ideal, um die Stärke aus den Brotresten gut umzusetzen.

O-Ton Dr. Stefan Dröge, PFI Pirmasens e.V.

Im ersten Schritt machen die Mikroorganismen verschiedene Plattformchemikalien aus diesen Zuckern, die wir bereitstellen. Das kann Milchsäure sein, das ist aber auch die Bernsteinsäure oder auch Butandiol. Das sind sogenannte funktionale Moleküle, aus denen man dann Polymere synthetisieren kann, die also zwei funktionelle Gruppen haben.

Daher hat das Forschungsprojekt auch seinen Namen: FermBioPol: „Fermentative Gewinnung bifunktioneller Moleküle für biobasierte Polymere“. Ein zentraler Baustein für Biokunststoff ist die Milchsäure. Ihre Produktion steht beim PFI-Team gerade im Fokus. Im Chemielabor mischen die Forscher ein synthetisches Nährmedium, um ein optimales Bakterienwachstum zu erzielen. Die Werte lassen sich genau definieren. Doch wie verhält es sich mit einem Nährmedium aus Brotresten, wo der Nährwert schwankt? Wie gelingt es den Fermentationsprozess im Bioreaktor zu kontrollieren?

Dr. Patrick Ballmann, wiss. Projektmanager, PFI Pirmasens e.V.

Da ist immer das Problem, dass diese Mikroorganismen sich nicht unbedingt immer so verhalten, wie es dann unter definierten Bedingungen verhalten. Das heißt, wir müssen erst mal gucken, wie sich beispielsweise der PH-Wert entwickelt. Und es geht auch hinterher darum, dass wir möglichst hohe Konzentrationen an Milchsäure haben wollen. Das heißt, wir müssen während des Prozesses auch noch weitere Zucker zugeben.

Die Milchsäurebausteine sollen später zu Polymerketten verbunden werden. Aus ihnen wird Biokunststoff gefertigt, der nicht nur nachhaltig ist, sondern auch viele Anwendungsmöglichkeiten bietet.

O-Ton Dr. Stefan Dröge, PFI Pirmasens e.V.

Das kann von der Handy Schale bis zu der Inneneinrichtung im Automobil oder Verpackungsmaterial sein. Man kann fast alle denkbaren Kunststoffe auch aus Biopolymeren herstellen. Wenn man die entsprechend bearbeitet, kann man auch beispielsweise Schmelzklebstoffe herstellen, aus solchen Polymeren.

Die große Herausforderung ist es jedoch, vom Labor in die Praxis zu kommen. Hierfür bekommt FermBioPol eine maßgeschneiderte finanzielle Unterstützung. Als Projektpartner des Forschungsverbunds „Waste2Value“ wird es von der BMBF-Initiative WIR! „Wandel durch Innovation in der Region“ gefördert. Ein Industrieunternehmen ist von Anfang mit dabei. Es befindet sich gerade um die Ecke vom PFI, im Stadtteil Gersbach. Bereits vor über 30 Jahren wurden hier am Standort Abfallreste aus der Schuhsohlenproduktion verwertet. Heute recycelt die Firma Rampf Plastikabfälle aus Polyurethan und PET zu Polyolen. Das flüssige Grundprodukt lässt sich aber genauso aus biobasierten Reststoffen, wie den alten Backwaren gewinnen. Die nachhaltigen Polyole werden zu Polyurethan verarbeitet, ein begehrter Rohstoff für die Kunststoffindustrie:

O-Ton Dr. Stefan Dröge, PFI Pirmasens e.V.

Polyurethane werden hauptsächlich für verschiedene für Schäume verwendet. Man kann es auch im Schuhbereich einsetzen für verschiedene Materialien zu Matratzenschäumen. Also sind sehr vielfältige Anwendungen. Es ist ein großvolumiger Markt, Polyurethane und deswegen ist es auch wichtig, hier Entwicklungen voranzubringen wichtig, dass wir bei großen Volumen biobasierte Lösungen anbieten können.

Im Labor der Rampf Advanced Polymers wartet bereits eine kleine Demonstration der Recyclingkunst des Unternehmens. Die blauen Bruchstücke werden verflüssigt und mit weiteren Zusätzen zum Grundstoff für neues Plastik aufgepeppt. Ähnlich soll es schon bald mit den Molekülbausteinen aus der Stärke funktionieren – von Bioabfall zum Biokunststoff.

O-Ton Dr. Stefan Dröge, PFI Pirmasens e.V.

Wenn wir so weit kommen, dass wir mit Reaktoren im Kubikmeter-Maßstab arbeiten können, das wäre natürlich schon ein großer Schritt in Richtung der industriellen Anwendung.

Zweifelsohne, bei Waste2Value haben Mikroorganismen das Zeug, die Westpfalz zu verändern. Ein Wandel zur Bioökonomieregion ist möglich und mehr: FermBioPol könnte helfen, mit Bioplastik aus heimischen Brot- und Teigresten, künftig Millionen Tonnen erdölbasierten Kunststoffs zu ersetzen.

Text Oliver Päßler