Die derzeitigen Agrarsysteme stehen vor einem Dilemma: Einerseits sind sie essenziell für die Versorgung mit Nahrungsmitteln, andererseits mitverantwortlich für Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Ein interdisziplinäres Team aus diversen Forschungsinstituten wollte das ändern. Mit CUBES Circle hat das Konsortium ein kreislaufbasiertes System geschaffen, das in eine urbane Infrastruktur eingebunden ist und unterschiedliche Produktionssysteme miteinander vernetzt. Damit wurde „weltweit das nachhaltigste intensive Konzept eines Agrarsystems geschaffen“, sagt Projektkoordinator und Sprecher Christian Ulrichs von der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin.

Das Verbundprojekt CUBES Circle ist im November 2024 in seine zweite Förderphase gestartet und wird bis Juli 2028 im Rahmen der Fördermaßnahme Agrarsysteme der Zukunft vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 6,7 Mio. Euro finanziert. Daran beteiligt sind insgesamt 13 Partner aus Forschung und Industrie.

Nahrungsmittelproduktion im Container

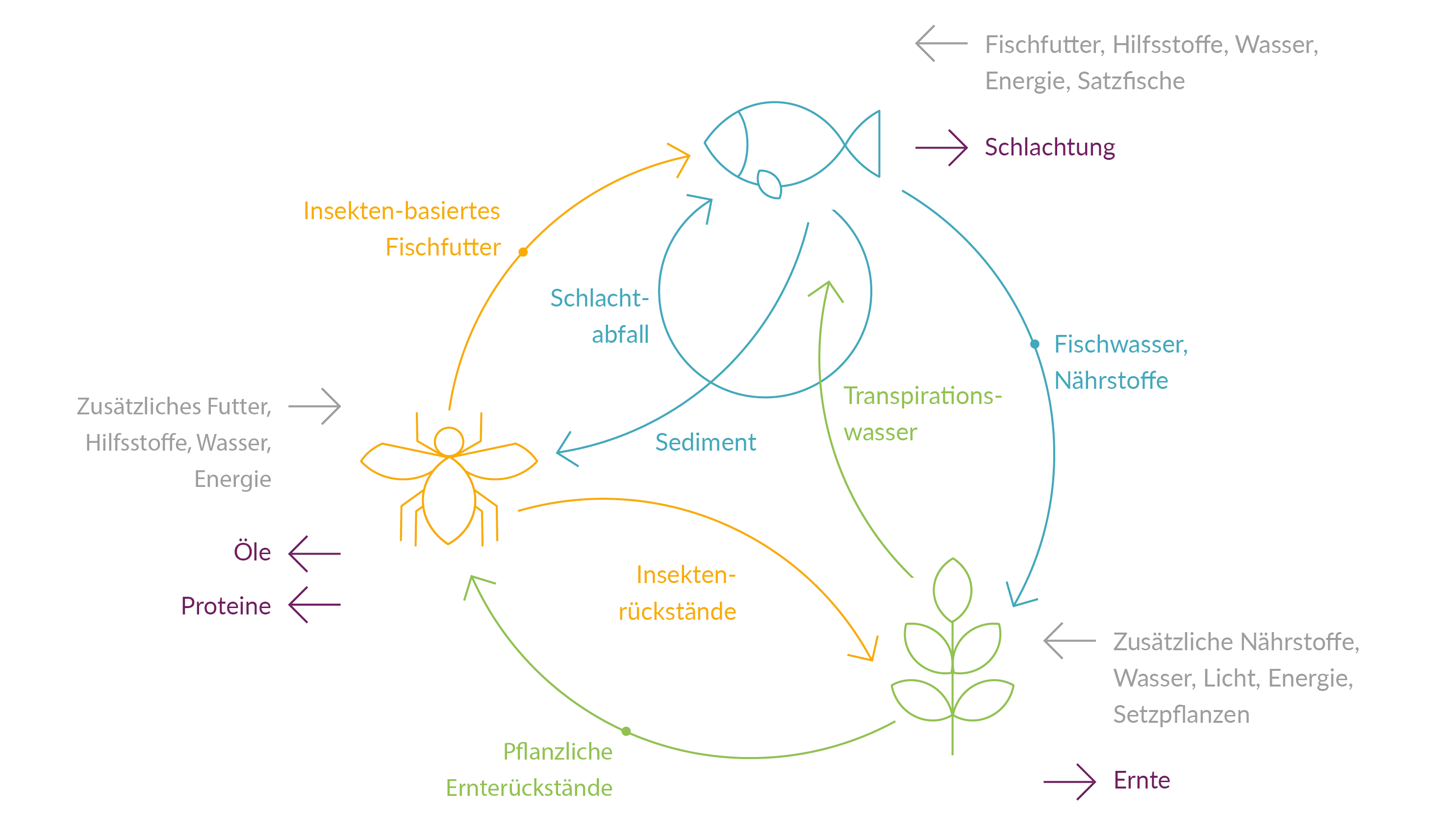

Die Natur ist ein Netz, in dem viele Kreisläufe miteinander verwoben sind. Diese können einander aufheben oder verstärken. Das Team von CUBES Circle analysiert und nutzt gezielt diese Mechanismen, um Reststoffe des einen Kreislaufs in einem anderen weiterzunutzen. „Per se gibt es in der Natur keine Abfälle, sondern ein Abfallstoff ist immer Wertstoff für irgendjemand anderen“, erklärt Ulrichs. Im Moment sind im CUBES Circle drei Trophieebenen – die verschiedenen Stufen in einem Nahrungsnetz – verbunden: Pflanzen als Primärproduzenten, Insekten und Fische als Konsumenten. Alle Ebenen sind eigenständige landwirtschaftliche Produktionssysteme für menschliche Nahrung. Die Produktion erfolgt in sogenannten CUBES. „Sie dienen als die kleinste Einheit eines skalierbaren Produktionssystems“, erläutert Ulrichs. Wenn mehrere Systeme miteinander vernetzt werden, ist es ein CUBES Circle.

Natürliche Produktion im Hightech-System

„Es ist ein Hightech-System und gleichzeitig die natürlichste Produktion, die man sich vorstellen kann“, berichtet Projektkoordinator Christian Ulrichs. Das hochtechnologische Kreislaufsystem funktioniert so: Die Pflanzenreste werden an die Insekten verfüttert, die Reste aus der Insektenproduktion an die Fische und das nährstoff- und energiereiche Fischwasser versorgt dann die Pflanzen. Das ist der große Hauptkreislauf – daneben gibt es Ulrichs zufolge noch weitere innerhalb des Systems: „Das CO₂, welches die Fische und Insekten ausatmen, können wir als Dünger im Gewächshaus nutzen. Die Stickstoffverbindung aus dem Insektencontainer versuchen wir wiederum, den Pflanzen verfügbar zu machen.“

Zudem gibt es weitere potenzielle Kreisläufe außerhalb des bestehenden Systems. Das Team prüft kontinuierlich, welche Reststoffe es aus anderen Industrien, wie etwa Bio-Abwärme aus der Geflügelproduktion, verwenden könnte.

Vom Wels bis zu Hühnern und Regenwürmern

Zurzeit stehen die drei Produktionsbereiche und ihre Kulturen fest: Tomaten als Pflanze, die Schwarze Soldatenfliege als Insekt und Tilapia als Fisch. Doch das Projektteam beschäftigt sich ständig damit, was innerhalb des Systems noch optimiert werden kann. „Zunächst haben wir mit einem Wels gearbeitet, doch für jede Kultur gibt es einen Trade-off“, erklärt Ulrichs, der auch Leiter des Fachgebiets Urbane Ökophysiologie der Pflanzen an der HU ist. Deswegen testen die Forschenden immer wieder neue Kulturen und unterschiedliche Kombinationen in der Demo-Anlage. So möchte die Gruppe beim Insekt auf den Tomatenhornwurm oder die Wüstenheuschrecke wechseln: „Die Schwarze Soldatenfliege ist zwar ein robuster Organismus, mag aber leider keine Tomatenreste.“ Die Forschenden experimentieren mit Erdbeeren, Wassersellerie, Kohl, Paprika und sogar Cannabis – als Proteinquelle und Nahrung für die Insekten.

Um Forschungsdaten verlässlich erfassen und analysieren zu können, soll im CUBES Circle maximal eine Kultur pro Jahr gewechselt werden. Auch die Produktionsbereiche sind theoretisch vielfach wandel- und austauschbar. Laut Ulrichs ist das langfristig auch die Idee: „Statt Insekten beispielsweise Hühner oder Regenwürmer. Tierwohl spielt dabei immer eine wichtige Rolle – nicht nur beim Fisch, auch beim Insekt.“ Aufgrund der hohen Komplexität bleibt es vorerst bei den drei Bereichen.

Das System soll ständig verbessert werden, so auch die Ressourceneffizienz und die Umweltverträglichkeit. Ein Team an der Technischen Universität in Chemnitz misst deshalb Energie, Wasser und Stoffbilanzen. Parameter der Materialnutzung werden in die Nachhaltigkeitsbemessung wiederum durch die Technische Universität in Braunschweig einbezogen.

CUBES Circle - Future Food Produktion

Mehr Informationen zum Verbundprojekt und den Projektpartnern gibt es auf der Internetseite zum Vorhaben CUBES Circle.

Hier geht es zur Projektwebseite

Tomaten verkosten lassen für gesellschaftliche Akzeptanz

Das CUBES Circle System wird schon lange von potenziellen Investoren und Unternehmen angefragt. Um das System in die Praxis zu überführen, braucht es allerdings noch ein paar Jahre Forschung: „Wir haben den Proof of Concept, doch unser Blueprint ist noch nicht so weit“, sagt Ulrichs. Ziel ist, innerhalb der nächsten drei Jahre an einem Standort eine größere Anlage aufzubauen.

Parallel dazu müsse das System mehr in die Gesellschaft getragen werden, da laut Ulrichs die Akzeptanz zirkulärer Systeme noch am Anfang steht. Deshalb plant das Team für 2026 unter anderem eine öffentliche Verkostung in einem Berliner Restaurant. Hier arbeitet das Team mit der Technischen Universität München zusammen. Eine weitere Herausforderung ist, dass die im System produzierten Insekten in Deutschland noch nicht als Novel Foods anerkannt und zugelassen sind, obwohl die Tiere wichtige Proteinquellen der Zukunft sind.

Trotz der Hürden ist der Projektkoordinator von CUBES Circle überzeugt: „Ich glaube daran, dass es ein ganz wichtiger Schritt für zukünftige Agrarsysteme sein wird. Kein Mensch wird irgendwann sagen, ich baue nur das eine Produkt an und akzeptiere die Reststoffe als Abfall.“ Ulrichs geht davon aus, dass zirkuläre Systeme zwar nicht die gesamte Agrarindustrie ersetzen werden, aber zukünftig den Großteil der Lebensmittelproduktion bilden.

Autorin: Lea Holzamer