Abwasser als Rohstoffquelle für Biokunststoffe

Forschende des Fraunhofer IGB haben aus kommunalen Abwässern wichtige Rohstoffe zurückgewonnen. Dazu zählt das Biopolymer PHA, das zur Herstellung biobasierter und bioabbaubarer Kunststoffe genutzt werden kann.

Mehr als 9.000 öffentliche Kläranlagen sorgen in Deutschland dafür, dass Abwässer biologisch gereinigt werden und heimische Gewässer nicht verunreinigen können. Dabei gehen jedoch auch wichtige Rohstoffe wie Stickstoff verloren. Im Projekt „KoalAplan“ ist es Forschenden des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB gemeinsam mit Partnern gelungen, hochwertige Produkte aus dem Abwasser der Kläranlage zu gewinnen. Gleichzeitig zeigen die Forschenden auf, welches Potenzial im Recycling der Abwässer steckt.

Mithilfe chemischer, biologischer und physikalischer Verfahren konnten demnach Ammonium, Wasserstoff und Polyhydroxyalkanoate (PHA) aus dem Abwasser gewonnen werden. Das Ammonium kann als Stickstoffdünger in der Landwirtschaft eingesetzt werden, der Wasserstoff als Energieträger dienen und das Biopolymer PHA als Rohstoff zur Erzeugung biobasierter, bioabbaubarer Kunststoffe genutzt werden.

Ammoniumlösung als Stickstoffdünger

In klassischen Kläranlagen wird der im Abwasser enthaltene Stickstoff von Mikroorganismen biologisch abgebaut und geht verloren. Im Projekt wurde der Ammoniumstickstoff mittels physikalischer Verfahren direkt aus dem Abwasserstrom entfernt und anschließend durch Regeneration des Filters zurückgewonnen. Dadurch entstand eine konzentrierte Ammoniumlösung, die als Stickstoffdünger genutzt werden kann.

Fermentative Umwandlung der Feststoffe in zwei Stufen

Der nach der Abtrennung der Feststoffe aus dem Abwasser verbleibende Primärschlamm wurde wiederum in der Bioraffinerie einer sogenannten Dunkelfermentation unterzogen. Bei der zweistufigen Feststofftrennung wurde ein partikelfreies Hydrolysat erzeugt, das den Forschenden zufolge reich an kurzkettigen organischen Säuren ist. „Unsere Aufgabe am Fraunhofer IGB war die fermentative Umwandlung des sauren Hydrolysats zu PHA, einem bioabbaubaren, thermoplastischen, bakteriellen Biopolymer“, erläutert IGB-Forscher Pravesh Tamang.

PHA wird von Mikroorganismen erzeugt, die wiederum das hier erzeugte Hydrolysat als Kohlenstoff- und Energiequelle nutzen. Da organische Säuren in hoher Konzentration toxisch auf die Mikroorganismen wirken, musste das Fraunhofer-Team zunächst geeignete Bakterienstämme identifizieren. „Im Vergleich zu den anderen getesteten Bakterien erwies sich Cupriavidus necator als das tolerantere Bakterium gegenüber den organischen Säuren“, so Tamang.

Neues Biopolymer mit verbesserten Eigenschaften

Darüber hinaus wurde ein sogenannter Perfusionsprozess mit Zellrückhaltung entwickelt, damit die Mikroorganismen effizient und nachhaltig PHA erzeugen. Im Ergebnis entstand ein speziell angepasstes PHBV-Copolymer, das den Forschenden zufolge flexibler, besser formbar und vielseitiger einsetzbar ist.

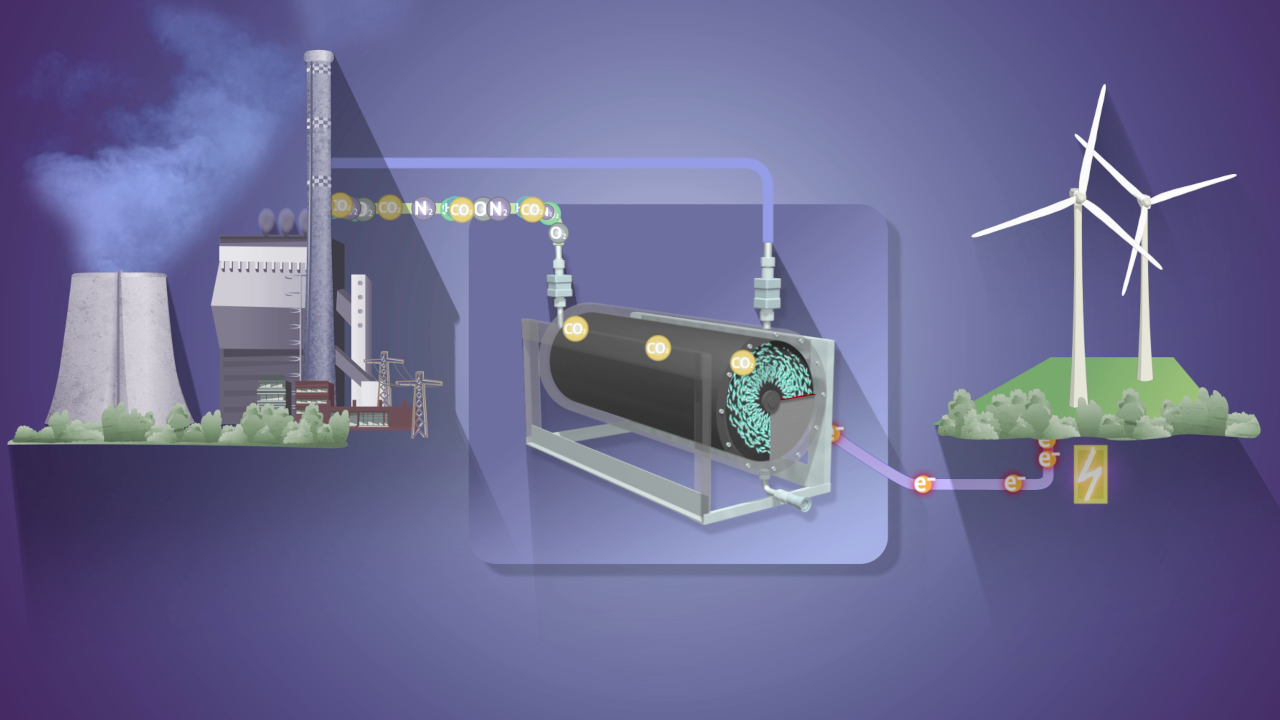

Wasserstoff wurde wiederum über die mikrobielle Elektrolyse aus dem sauren Hydrolysat gewonnen, das bei der Dunkelfermentation des Primärschlamms anfällt. Mithilfe des neuen Verfahrens konnte auch die Produktion des klimaschädlichen Kohlendioxids reduziert werden.

Alle im Projekt entwickelten Verfahren wurden unter realen Bedingungen im Lehr- und Forschungsklärwerk der Universität Stuttgart in Büsnau getestet. Hierfür wurde im vergangenen Jahr eine Bioraffinerie als Pilotanlage eingerichtet.

bb