Neue Bioökonomie-Nachwuchsgruppen am Start

Im Rahmen der BMFTR-Förderinitiative „Kreativer Nachwuchs forscht für die Bioökonomie“ haben drei neue Forschungsteams ihre Arbeit aufgenommen.

Drei Nachwuchsgruppen setzten sich im Wettbewerb „Kreativer Nachwuchs forscht für die Bioökonomie“ in der vierten Runde durch und beginnen nun ihre vielversprechenden Forschungsprojekte. Dabei geht es um natürliche Pestizide, nachhaltigen Bio-Kunststoff und mechanische Reibung, die weniger Energie erfordert. Die Förderinitiative ist Teil der Bioökonomie-Förderung des BMFTR.

Die drei Projekte haben allesamt das Potenzial, die Bioökonomie noch effizienter zu machen. Um die Projektideen zu realisieren, erhalten die Nachwuchsgruppen vom Bundesforschungsministerium die erforderlichen Mittel für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren. Hier die ausgewählten Nachwuchsgruppen und ihre spannenden Projekte:

Hundertprozentiger Bio-Kunststoff PBS wird wirtschaftlich

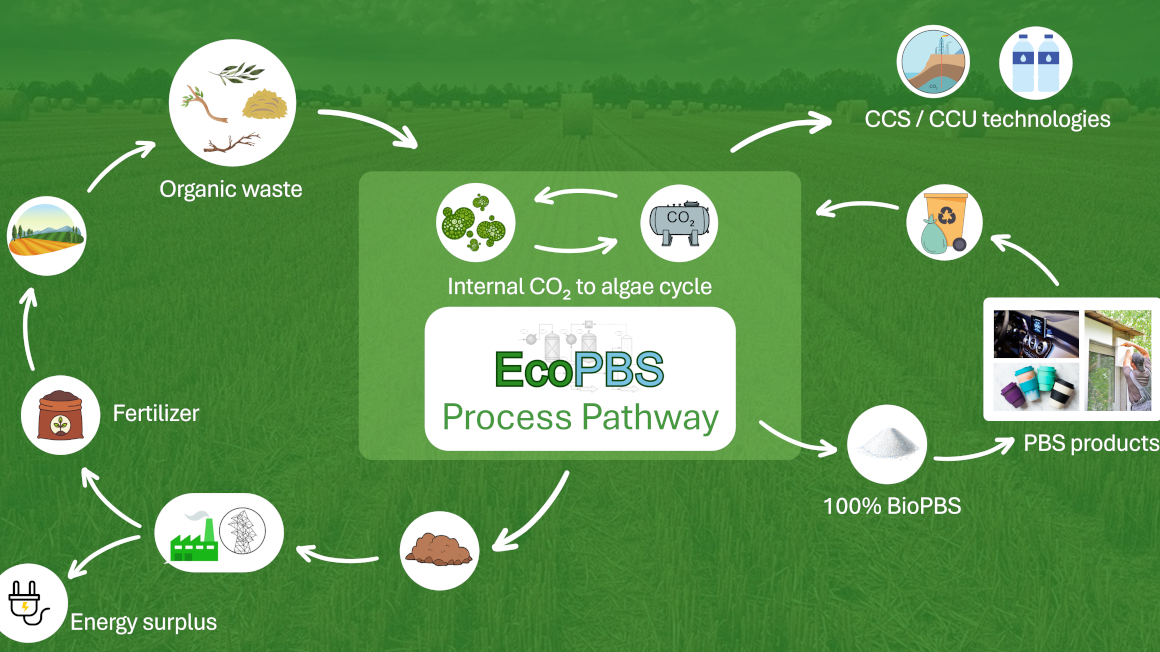

Die jährlichen Produktionsmengen von fossilem Polypropylen oder Polyethylen betragen rund 100 Millionen Tonnen und finden in den Bereichen für medizinische Produkte, Bauteile von Autos, Isolierungen und Verpackungen ihre Anwendung. Melanie Walther an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg möchte mit dem Projekt „EcoPBS“ eine Alternative zu den fossilen Kunststoffen entwickeln. Ihr Team stellt aus organischen Abfällen den Bio-Kunststoff Polybutylensuccinat (PBS) her.

Mithilfe eines neu entwickelten Fermentationsprozesses entsteht kosten- und energieeffizient das erste vollständig biobasierte Polybutylensuccinat (BioPBS.) Dabei werden die Aceton-Butanol-Ethanol-Fermentation und die Bernsteinsäure-Fermentation mit den Hauptprodukten n-Butanol und Bernsteinsäure angewendet. Obwohl man bereits Bernsteinsäure und 1,4-Butandiol mittels Fermentation herstellen kann, wird PBS bislang nicht vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen wirtschaftlich produziert. Vor allem die geringe Produktionsrate von Fermentationsprozessen sowie die energie- und kostenintensive Aufreinigung konnte die Forschung bislang nicht verbessern.

Die bioökonomische Innovation des Forschungsprojektes „EcoPBS“ liegt insbesondere auf dem neuartigen Fermentations- und Downstreaming-Prozess inklusive der zum Patent angemeldeten Aufreinigungstechnologie zur Produktion des ersten hundertprozentigen BioPBS. Ein wettbewerbsfähiger Produktionsprozess von PBS soll in seiner Gänze vom biologischen Substrat hin zum finalen BioPBS erforscht und skaliert werden. Das Projekt kann BioPBS mit einem Energieüberschuss produzieren und Trennprobleme von Fermentationen umgehen. Zudem kann es den Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere CO₂, senken. Mögliche Anwendungen werden mithilfe von ersten Prototypen als Material für zum Beispiel medizinische Produkte oder Konstruktionsteilen untersucht. Ausgestattet mit rund 2,7 Mio. Euro Fördergeld von Seiten des BMFTR kann das Projekt einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen sowie zum Wandel hin zu einer Bioökonomie leisten.

Effiziente und skalierbare mikrobielle Produktion der Pyrethrin-Biopestizide

Pestizide sind für die globale Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung. Ohne sie würde der weltweite Ernte-Ertrag um mehr als 70 % zurückgehen. Der globale Markt für Pestizide wird auf 107 Mrd. US-Dollar geschätzt, Biopestizide machen nur zwei bis fünf Prozent des Gesamtvolumens aus. Für eine nachhaltige Landwirtschaft müssten Biopestizide wie Pyrethrine allerdings in großem Maßstab produziert werden. Um diese Herausforderung zu meistern, strebt die Nachwuchsgruppe um St. Elmo Wilken an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die Entwicklung eines skalierbaren, halbsynthetischen und nachhaltigen Bioprozesses zur Herstellung der Pyrethrinverbindungen an.

Das Forschungsprojekt „PyreComm“ will mit der Förderung in der Höhe von rund 2,7 Mio. € Euro ein kostengünstiges Biopestizid entwickeln, das angesichts der von der EU umgesetzten Farm-to-Fork-Strategie gute Chancen hat, schnell zugelassen zu werden. Mit dieser Strategie arbeitet die EU daran, Lebensmittel für Europa gesünder und nachhaltiger zu machen.

PyreComm wird ein neuartiges Arbeitsteilungsschema in Gemeinschaften des schnell wachsenden Bakteriums Vibrio natriegens nutzen. Jüngste Arbeiten haben gezeigt, dass gentechnisch veränderte V. natriegens-Mutanten, die für eine bestimmte Aminosäure auxotroph sind, Metaboliten zwischen komplementären Partnern effizient austauschen. Durch die Aufteilung des Biosynthesewegs der Pyrethrinvorläufer auf diese Gemeinschaftsmitglieder wird die metabolische Belastung durch die Expression des gesamten Stoffwechselwegs in einem einzigen Stamm verringert, was die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des mikrobiellen Produktionsprozesses potenziell erhöht. Mithilfe modernster Stoffwechselmodellierung in Verbindung mit Omics-Technologien werden die Gemeinschaften rational gestaltet, um eine maximale Effizienz zu erreichen. Um sicherzustellen, dass der entworfene Bioprozess erneuerbar ist, wird ein lignocellulosehaltiges Substrat zur Ernährung von V. natriegens verwendet.

Reibung reduzieren mit mehr Nachhaltigkeit

Reibung, Verschleiß und Schmierung – zusammengefasst im Forschungsfeld der Tribologie – sind in nahezu allen mechanischen Anwendungen mit Bewegung gegenwärtig. Während früher besonders der Verschleiß und die Lebensdauer tribologischer Systeme von primärer Bedeutung war, rückt heute neben der Energieeffizienz auch die Ressourceneffizienz und Kreislauffähigkeit in den Fokus der Forschung. Die Wiederverwendbarkeit von Werkstoffen sowie der Einsatz biobasierter Werk- und Schmierstoffe werden deshalb zunehmend diskutiert. Seit Beginn des sich abzeichnenden Klimawandels ist das Bewusstsein für die Bedeutung der Tribologie gewachsen. Mit reibungsreduzierenden Maßnahmen lässt sich eine nicht unerhebliche Energieeinsparung erreichen.

Jüngste Entwicklungen in der Beschichtung mit Kohlenstoff zeigen sehr gute Reibungsreduzierung durch Schmierstoffe auf Pflanzenölbasis. Hinzukommen dank neuer Prozesse die Beschichtbarkeit von weichen, nicht leitenden Materialien, wie auch Polymeren und cellulosebasierten Werkstoffen.

Das Vorhaben „BioSlide“ am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) beabsichtigt mit rund 3,3 Mio. Euro Fördersumme biobasierte und reibungsreduzierende Gleitsysteme am Beispiel des Gleitlagers zu entwickeln und ganzheitlich über eine Lebenszyklusanalyse zu bewerten. Projektleiter Stefan Makowski verfolgt das Ziel, Synergien zwischen biobasierten Schmierstoffen sowie biobasierten und beschichteten Konstruktionswerkstoffen aufzuzeigen und dabei vollständig kreislauffähige Maschinenelemente mit sehr niedriger Reibung zu entwickeln. Dafür will das Team um Makowski die Wirkmechanismen für Verschleiß und niedrige Reibung inklusive Supraschmierung aufklären.

PtJ/ur