Bakterien als Farbstoff-Fabriken

Nadja Alina HenkeBeruf:

promovierte Systembiologin

Position:

CEO Biotech-Start-up Bicomer, Bielefeld

Beruf:

promovierte Systembiologin

Position:

CEO Biotech-Start-up Bicomer, Bielefeld

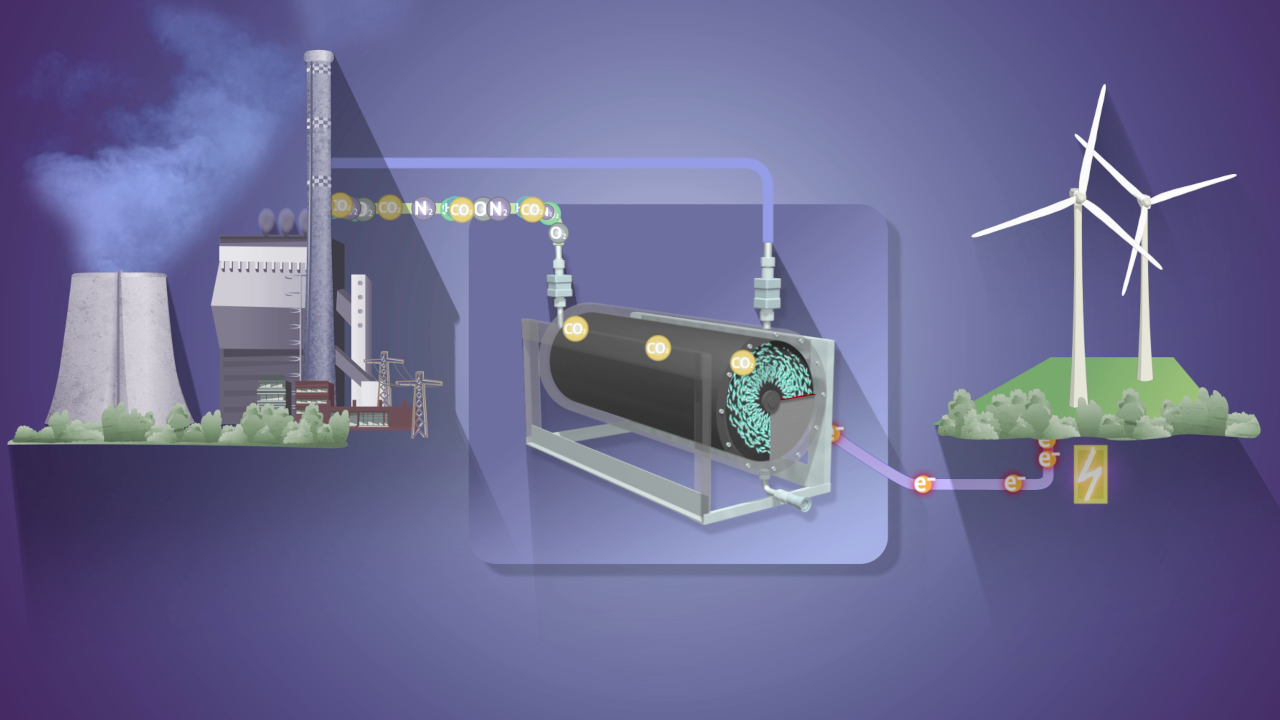

Die Systembiologin Nadja Alina Henke nutzt Bakterien als Zellfabriken, um den roten Farbstoff Astaxanthin herzustellen. Jetzt will die 28-Jährige das Verfahren mit ihrem Start-up Bicomer zur Marktreife bringen.

Nadja Henke hat einen tollen Job: Sie bringt Farbe ins Leben – zumindest in Futtermittel und Kosmetika. Denn die junge Systembiologin entwickelt einen nachhaltigen Prozess, in dem Bakterien unter wirtschaftlichen Bedingungen den antioxidativen Farbstoff Astaxanthin herstellen.

Forschung für die Anwendung

„Ich bin unabhängig vom Beruf neugierig auf Biologie und Natur“, erzählt die 28-Jährige. Schon in der Oberstufe habe sie einen Hang zur Natur gehabt. „Da war bereits klar, dass ich Biologie studieren würde“, erinnert sie sich. Das tat sie dann auch an der Uni Bielefeld. Und wieder war schnell klar, wohin es weiter gehen sollte: Richtung Molekularbiologie. „Ich wollte im Beruf etwas Sinnhaftes tun und fand zudem das Abstrakte spannend – vieles sieht man nicht“, erklärt sie ihre Entscheidung.

Bereits früh im Studium arbeitet sie intensiv mit Bakterien. „Das hat mich fasziniert, weil man Experimente schnell durchführen kann“, beschreibt Henke, was dieses Fachgebiet von anderen Bereichen der Biologie unterscheidet. Ihren Master macht sie in Genombasierter Systembiologie und promoviert schließlich am Centrum für Biotechnologie (CeBiTec) bei Volker Wendisch, weiterhin an der Uni Bielefeld, denn die dortige Region war und ist ihre Heimat.

Astaxanthin ist begehrt

Die Arbeit mit Farbstoffen begleitet die Biologin schon länger als die Mikroorganismen. Zunächst forschte sie im Studium an der Flavonoidsynthese im Lieblingsorganismus der Pflanzenforscher, der Ackerschmalwand. In ihrer Masterarbeit hat sie sich dann erstmalig mit der Carotinoidbiosynthese in Bakterien beschäftigt. Carotinoide bilden eine große Gruppe von Farbstoffen, von denen viele auch hervorragende antioxidative Eigenschaften aufweisen. „Hängengeblieben bin ich schließlich beim Astaxanthin“, erzählt Henke.

„Astaxanthin ist ein gehypter Stoff“, berichtet die Forscherin weiter. Das rot-violette Carotinoid wird in der Fischzucht als Futtermittel eingesetzt, ist aber auch Zutat in Kosmetika. Die antioxidative Wirkung des Farbstoffs schützt die Haut besser vor UV-Strahlen als Vitamin E. Bei Fischen wirkt das Carotinoid sich zudem positiv auf die Immunabwehr und die Fruchtbarkeit aus. Vor allem verleiht es Lachs aber seine rötliche Färbung, die die Tiere in der Natur durch den Verzehr von Kleinkrebsen erhalten. Die Kleinkrebse ihrerseits erhalten den Farbstoff von verzehrten Grünalgen. Diese sind bislang auch die einzige alternative Quelle, um Astaxanthin zu gewinnen, ohne den Farbstoff auf Grundlage von Erdöl zu synthetisieren.

Bakterien als Alternative zu Erdöl und Algen

„Waren die einzige alternative Quelle“, muss man eigentlich sagen, denn Henke ist dabei, eine zweite Alternative zu etablieren. „Meine Vorgängerin an der Uni hat das pigmentierte Bakterium Corynebacterium glutamicum analysiert und festgestellt, dass die Färbung auf ein Carotinoid zurückgeht“, schildert die Systembiologin. Eine spannende Entdeckung, denn: „Das Corynebacterium glutamicum ist industriell etabliert, weil es seit mehr als 60 Jahren für die Aminosäureproduktion genutzt wird“, weiß Henke. „Wenn man normalerweise etwas in der Forschung entdeckt, ist es exotisch und wenig handhabbar.“

Schon in ihrer Masterarbeit hat die Forscherin damit begonnen, die Astaxanthinproduktion mit den Corynebakterien zu etablieren. Dabei ging es ihr nicht anders als den Studenten heute, die sie betreut: „Die Farbe macht die Arbeit interessanter, die Motivation ist anders“, berichtet sie. Auch aus Karrieresicht sei es ein attraktives Projekt, auf das sie bei Tagungen viel angesprochen werde – gut für den Aufbau eines Netzwerkes.

Einladung zu Businessplanwettbewerb

Auf ganz neue Art spannend wurde es für Henke nach ihrer Promotion: Da hat sie begonnen, das Verfahren mit einem Start-up weiterzuentwickeln. „Auslöser war eine E-Mail von einem Businessplanwettbewerb“, erinnert sie sich. „Da habe ich mich herausgefordert gefühlt, denn davon hatte ich keine Ahnung und konnte was lernen.“ Entgegen kam ihr bei ihrem Entschluss, dass der Produktionsorganismus bereits für die industrielle Nutzung angepasst ist und dass sie mit Professor Wendisch einen echten Experten für das Corynebakterium an ihrer Seite hat.

Noch während ihrer Promotion führte sie erste Gespräche mit Business Angels und Förderern. „Alle haben mich bestärkt, das Verfahren zu kommerzialisieren.“ Also schrieb sie zunächst einen Förderantrag. „Wir müssen vom Proof-of-principle zu einem fertig entwickelten Industriestamm“, beschreibt sie die Herausforderung. Aus dem EFRE-Programm der EU hat sie im Januar für 18 Monate Mittel erhalten, um mit zwei Mitarbeitern ihr Vorhaben als Hochschulausgründung „Bicomer“ voranzutreiben. „Für Kunden oder Investoren ist es noch zu früh“, weiß die 28-Jährige, „obwohl der Markt heiß ist und viele Kunden Proben bei mir anfragen.“

Die Systembiologin Nadja Henke entwickelt einen Prozess, um mit Corynebakterien den Farbstoff Astaxanthin zu produzieren.

Wachstum des Start-ups im Blick

Auf wissenschaftlicher Seite geht es nun darum, den Stamm weiter zu optimieren und die Prozessparameter anzupassen. Aber für Henke steht auch die wirtschaftliche Seite im Vordergrund. „Wir können mit unseren 20-Liter-Fermentern selbst Kilomaßstäbe schwierig realisieren“ – das aber wäre wichtig, um Kunden zu gewinnen. Die junge Gründerin plant daher, ein größeres Förderprojekt zu akquirieren. „Wir brauchen Zertifizierungen von etablierten Qualitätstest, Fütterungsstudien und die Zulassung. Das ist zeitlich und finanziell aufwendig.“ In ein paar Jahren soll das Produkt ausgereift und zugelassen sein. Dazu müsse das Team wachsen, um einen Experten für Marketing und Vertrieb, aber vielleicht auch einen Stammentwickler. „Dafür bleibt mir selbst eigentlich zu wenig Zeit.“

Zeit sei sowieso ein knappes Gut, doch Henke achtet auf den Ausgleich: die Freizeit mit ihrem Mann, die Ausritte auf den beiden eigenen Pferden oder auch „Klavier und Gitarre für die stillen Stunden, die man hat“. Ganz lassen sie die beruflichen Themen jedoch nicht los: „Ich interessiere mich auf privat für Innovationen und tausche mich gerne mit anderen Start-ups aus.“

Von der Konferenz zum Start-up-Camp zum Pitch

Sorge, dass große Biotechnologiefirmen ihren Ansatz schneller marktreif entwickeln könnten, hat Henke nicht: „Wir haben mit unserer Forschungsgruppe 30 Jahre Expertise und ein gutes Netzwerk. Außerdem müssen auch Konzerne ein neues Produkt zulassen – das dauert.“ Stattdessen beschäftigt sie sich bereits mit operativen Fragen wie: „Wo in Europa produzieren wir?“ Denn das benötige langen Vorlauf. Neben diesen Themen besteht ihr Alltag derzeit aus einer Mischung aus Forschung, Gesprächen mit potenziellen Kunden und der Finanzierung. „Mal geht es zu einer wissenschaftlichen Konferenz, dann zu einem Start-up-Camp, dann wieder zu einem Investoren-Pitch ...“ Das sei sehr spannend und biete die Möglichkeit, immer wieder neue Dinge zu machen und trotzdem das aufgebaute Wissen anzuwenden. Erste Erfolge gibt es schon: Kürzlich wurde Henke und ihr Team von der Universitätsgesellschaft Bielefeld mit dem Jörg Schwarzbich Inventor Award ausgezeichnet. Und 2017 wurde Bicomer als bestes deutsches Team sogar Vizeweltmeister bei der internationalen Global Biobased Business Competition (G-BiB).

Das Uni-Umfeld gefalle ihr zwar gut – sowohl Forschung als auch Lehre. „Aber es gibt wenige Stellen.“ Über Jahre von Postdoc-Stelle zu Postdoc-Stelle hangeln, das wolle sie nicht. „Und in welchem Einstiegsjob kann man schon regelmäßig mit Geschäftsführern reden? Was ich jetzt lerne, hätte ich anders niemals in der Zeit gelernt.“ Wer als junger Forscher wolle, dass seine Forschung in die Anwendung kommt, müsse das selbst in die Hand nehmen und nicht warten, dass das irgendwie passiert.

Geringes Risiko, große Chance

Auf das Risiko der Selbstständigkeit angesprochen, verweist Henke darauf, dass die Ausgründung ja noch über die Hochschule laufe. „Manchen Leuten wäre das vielleicht zu vage. Aber ich bin mein eigener Chef. Und ich verbaue mir ja nichts. Außerdem habe ich so Feuer gefangen, dass ich mein Produkt an den Markt bringen möchte“, bekräftigt sie fröhlich. „Und dann noch eins ...“

Autor: Björn Lohmann