Zwei Millionstel Millimeter – so klein sind die Werkzeuge von Jürgen Meinhardt. Der Forscher arbeitet mit Patrick Witzel und Marina Gárdonyi am Fraunhofer ISC gemeinsam mit Partnern vom Fraunhofer IME sowie des Institutes für Sensor- und Aktortechnik ISAT der Hochschule Coburg in dem Projekt BioQuant daran, neuartige Sensoren für kleinste Moleküle zu entwickeln. Damit soll unter anderem die Wasserqualität überprüft werden.

Chemische Belastungen des Wassers nicht einfach zu analysieren

„In das Abwasser gelangen immer mehr Stoffe aus dem medizinischen Bereich“, erzählt Meinhardt. „Nach einer Sportverletzung schmiere ich vielleicht eine Salbe drauf und nach dem Duschen gelangen Wirkstoffe wie Diclofenac ins Wasser.“ Ein anderes Beispiel ist das Hormon Östrogen, das zur Verhütung durch die Pille aufgenommen und in hoher Konzentration wieder ausgeschieden wird. „Für viele dieser Substanzen gibt es keine einfachen analytischen Methoden, die direkt am Ort der Probenentnahme benutzt werden können“, berichtet der Projektleiter. „Aber sie sind eine Umweltbelastung und für Tiere und Menschen nicht gesund.“

So haben Forschende im Grundwasser Östrogen nachgewiesen. Eine erhöhte Aufnahme über längere Zeit könne krebserregend sein, warnt Witzel. Weil schädliche Effekte oft vom Verhältnis der Menge zum Körpergewicht abhängen, ist die Wirkung auf Wasserorganismen wie Fische oder Kröten noch viel größer. „Aber eine entsprechende Wasseranalytik macht man nur in größeren Intervallen, weil die Proben in spezialisierte Labore gebracht werden müssen“, erläutert der Forscher.

Analyseplattform für Kläranlagen oder mobile Testkits

BioQuant will eine Alternative schaffen: eine einfache Analyseplattform, die sich in einer Kläranlage sogar im Dauerbetrieb einsetzen ließe, sodass Betreiber Probleme in Echtzeit erkennen und darauf reagieren können. Alternativ könnte man ein kompaktes Testkit mit in die Umwelt nehmen, um ohne große Vorkenntnisse Gewässerproben zu analysieren. „Unsere Motivation für dieses Projekt ist es gewesen, neuartige Sensorkonzepte zu entwickeln, damit auch Labore mit einfacher Grundausstattung und wenig geschultem Personal solche Diagnosewerkzeuge haben, um Wasser zu überwachen“, schildert Meinhardt die Ausgangssituation.

Und neuartig ist der Ansatz der Projektbeteiligten. Er setzt auf sogenannte DNA-stabilisierte Metall-Quantencluster. „Metall-Quantencluster kann man sich vorstellen wie eine kleine Ansammlung Atome, etwa 6 bis 20 Metallatome“, beschreibt Witzel. „Diese Cluster haben sehr gute elektronische Eigenschaften und eine starke Fluoreszenz, aber sind alleine nicht stabil. Sie brauchen ein Templat, damit sie sich bilden und nicht einfach zerstört werden.“ Im Projekt dient dazu DNA. „Wir können die Basenabfolge der DNA beliebig programmieren und günstig synthetisch herstellen“, begründet der Forscher die Wahl.

Quantencluster-DNA erst seit 2004 bekannt

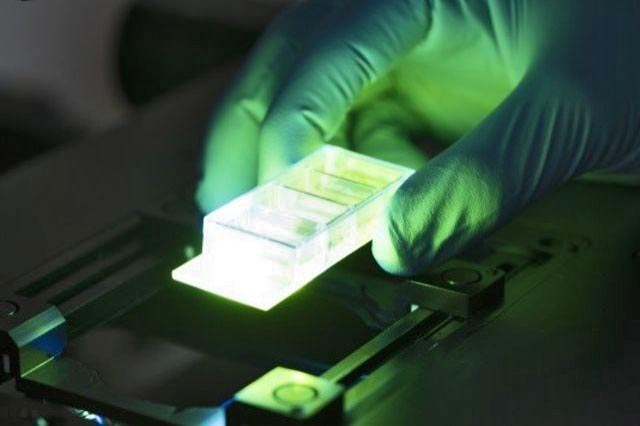

Diese Quantencluster-DNA (QC:DNA) wurde im Jahr 2004 entdeckt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Leuchtfarbe ändern kann, je nachdem, ob ein bestimmtes Zielmolekül daran gebunden hat oder nicht. „Wir strahlen Licht einer bestimmten Wellenlänge ein, bekommen Licht mit einer anderen Wellenlänge heraus, messen deren Intensität und können die Konzentration unseres Zielmoleküls berechnen“, erläutert Witzel das Prinzip. Vereinfacht gesagt: Wird eine „nackte“ QC:DNA angestrahlt, leuchtet sie vielleicht blass blau. Sind jedoch viele der QC:DNA-Konstrukte an ihr spezifisches Zielmolekül gebunden, sehen die Forscher stattdessen beispielsweise ein kräftiges Grün.

Über die Gestaltung der DNA-Sequenz und auch über gekoppelte Bausteine wie Peptide oder Antikörper lässt sich das System grundsätzlich an fast jede Art von Zielmolekül anpassen. DNA oder RNA – etwa um die Menge der Coronaviren im Abwasser zu messen und um eine neue Infektionswelle frühzeitig zu erkennen –, bestimmte Schadstoffe, Ionen oder Krebsmarker lassen sich nachweisen. „Die Technologie hat das Potenzial zur weltweit umfangreichsten Sensorplattform“, schwärmt Meinhardt. Aktuell sei die Fraunhofer-Gesellschaft in Deutschland die einzige Organisation, die damit arbeitet.

Bisher ist das System nicht langlebig genug

Noch steht die junge Methode allerdings am Anfang. Für eine praktische Anwendung sollten die Konstrukte mindestens ein halbes Jahr stabil bleiben. „Aktuell leuchten manche zwar schon seit vier Jahren gleich hell, andere sind aber nach zwei bis drei Wochen tot“, berichtet Witzel. Außerdem müssen die Messungen noch besser reproduzierbar werden. „Wir verändern dazu die DNA-Sequenzen oder die atomare Zusammensetzung der Metalle“, erklärt der Forscher.

Denkbar ist zudem, die QC:DNA nicht auf ein bestimmtes Molekül anzupassen, sondern dessen Umgebungsempfindlichkeit auszunutzen. Denn nicht immer ist eine Anpassung möglich. Weil aber unterschiedliche QC:DNA-Konstrukte unterschiedlich auf ihre Umwelt reagieren, könnte man verschiedene Testsubstanzen auch in eine Lösung mit dem Zielmolekül geben und schauen, wie sich diese Mischung farblich verändert. Das dabei beobachtete Muster lässt sich mit künftigen Analysen abgleichen: Taucht es wieder auf, liegt in der Probe das Zielmolekül vor. „Derzeit testen wir aber noch, ob das wirklich so geht“, relativiert Witzel. Auf jeden Fall sollte es funktionieren, mehrere Zielmoleküle gleichzeitig zu analysieren, indem die QC:DNA für jedes Zielmolekül so entworfen wird, dass sie unterschiedliche Farbreaktionen erzeugt.

Machbarkeitsnachweis bereits erbracht

Technisch kommt das Projekt, das seit Oktober 2021 vom Bundesforschungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahme „Zukunftstechnologien für die industrielle Bioökonomie“ mit 1,5 Mio. Euro gefördert wird, gut voran. Die Hochschule Coburg entwickelt derzeit das Design für den Mikrofluidik-Chip, in dem die QC:DNA zusammen mit dem Wasser vermischt werden soll, sowie die miniaturisierte Auslesetechnik dazu. Die Fraunhofer-Forschenden konnten für bestimmte Ziele – etwa Ionen und manche Biomoleküle, die gut mit Quantenclustern interagieren – den Machbarkeitsnachweis erbringen. „Wir konnten noch nicht alles gezielt messen, was wir uns vorgenommen haben, aber wir haben ja auch noch Zeit“, sagt Meinhardt. Den Chip schließlich in einer Kläranlage oder einem mobilen Testkit zu erproben – das dürfte die Herausforderung für ein Folgeprojekt werden.

Autor: Björn Lohmann