Die Naturstoffdesignerin

Charlett Wenig

Beruf:

Industriedesignerin & Materialforscherin

Biopionier für:

Verarbeitung und Anwendung lokaler Biomaterialien

Charlett Wenig ist eine interdisziplinäre Material- und Industriedesignerin. Sie promovierte an der TU Berlin in Werkstofftechnik über die Charakterisierung und nachhaltige Nutzung lokaler Baumrindenarten durch die Verbindung von Wissenschaft und Design. In der Matters of Activity-Forschungsgruppe „Adaptive Fasermaterialien“ am MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung untersucht sie potenzielle Anwendungsfelder und Verarbeitungsmethoden von Naturmaterialien. Dabei entwirft Dr. Wenig verschiedene Designszenarien für die hochwertige Nutzung lokaler Pflanzenarten, wie aus Paludikulturen, unter Berücksichtigung ihrer Forschungsergebnisse zu Struktur, Eigenschaften und Funktionen.

Ich bin Charlett Wenig, ich bin Industriedesignerin und Materialforscherin. Ich arbeite am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in der Abteilung Biomaterialien. Ich untersuche lokale Pflanzen, ihre Strukturen und wie wir diese in die Anwendung bringen können. Bereits im Studium hat mich die Frage beschäftigt: Wie können wir Materialien, so wie sie in der Natur wachsen, gezielt eineinsetzen, um damit nachhaltige und langlebige Nutzungsszenarien zu entwickeln.

So habe ich in meiner Promotion an der TU-Berlin die Charakterisierung und Anwendung von lokalen Baumrindenarten behandelt. Rinde fällt in der holzverarbeitenden Industrie als Reststoff an, und zwar in wirklich großen Mengen anfällt. 5 bis 20 % eines jeden Baumes sind Rinde. Gerade hier in Brandenburg gibt es natürlich sehr viel Kiefer.

Ich bin überzeugt, dass es für jede Rindenart auch eine tolle passende Anwendung gibt. Der allererste Schritt dafür ist, das Material richtig zu ernten und zu gewinnen. Im Sägewerk wird die Rinde klein geschreddert. Mir war es aber wichtig, große zusammenhängende Stücke aus Baumrinde zu bekommen. Wenn der Baum frisch gefällt ist, zieht man die Rinde direkt ab, dann ist sie noch flexibel und geschmeidig.

Ich wollte gerne, dass man mit der Rinde in diesem Zustand arbeiten kann. Mithilfe einer Wasser-Glycerin-Lösung gelang es mir, die Rinde zu flexibel zu halten. Die flexibilisierte Rinde fühlt sich dann so ähnlich an wie ein steifes Leder. Und meine erste Idee war es, daraus einen Body oder eine Jacke zu machen. Deshalb habe ich mich an meine Kollegin, die Modedesignerin Johanna Hehemeyer-Cürten gewandt.

Wir haben angefangen, zusammen zu arbeiten und die ersten Jacken aus Baumrinde gefertigt. Johanna führt in ihrer Doktorarbeit jetzt fort, wie man die Rinde mit ihren Fasereigenschaften noch weiter einsetzen kann. Sie schaut sich an, welche Faltungen damit möglich sind oder wie man die Rinde in unterschiedlichen Webarten gezielter einsetzen kann.

Ich kam aus der Mode und deswegen war klar: Es soll ein Kleidungsstück werden. Diese Webtechnik zu entwickeln, das hat total Sinn gemacht. Auch dieser Versuch erst mal zu nähen und dann zu merken, es verhält sich ganz anders als Leder, als Textilien, als alles, was ich eigentlich bisher kannte. Diese Jacke war ein schöner Moment und hat auch dafür gesorgt, dass wir überhaupt auf die Idee kamen, es könnte auch größer funktionieren. (Johanna Hehemeyer-Cürten)

Diese von Johanna Hehemeyer-Cürten entworfene Rindentasche ist so elegant wie funktional. Sie dient als "proof of principle" für die im Rahmen ihrer Dissertation entwickelten Monomaterialverbindungen. Die Rindentasche ist ausschließlich durch Falt- und Stecktechniken zusammengesetzt. Dabei wurde die hohe Steifigkeit des Materials gezielt genutzt, auch dass die Rinde je nach Faserrichtung verschieden fest ist, quellt und schwindet. Auf nicht-funktionale dekorative Details wurde verzichtet.

Im Design haben wir hauptsächlich geometrische Fragestellungen. Gerade in Johannas Forschung zu Faltungen zeigt sich das sehr gut, weil man bei vielen Gestaltungen natürlich überlegt, wie man Sachen falten und wie man gewisse räumliche Körper erzeugen kann. Und damit ist hier wirklich eine Verbindung von Naturwissenschaft und Design gegeben.

Charlett Wenig im Video

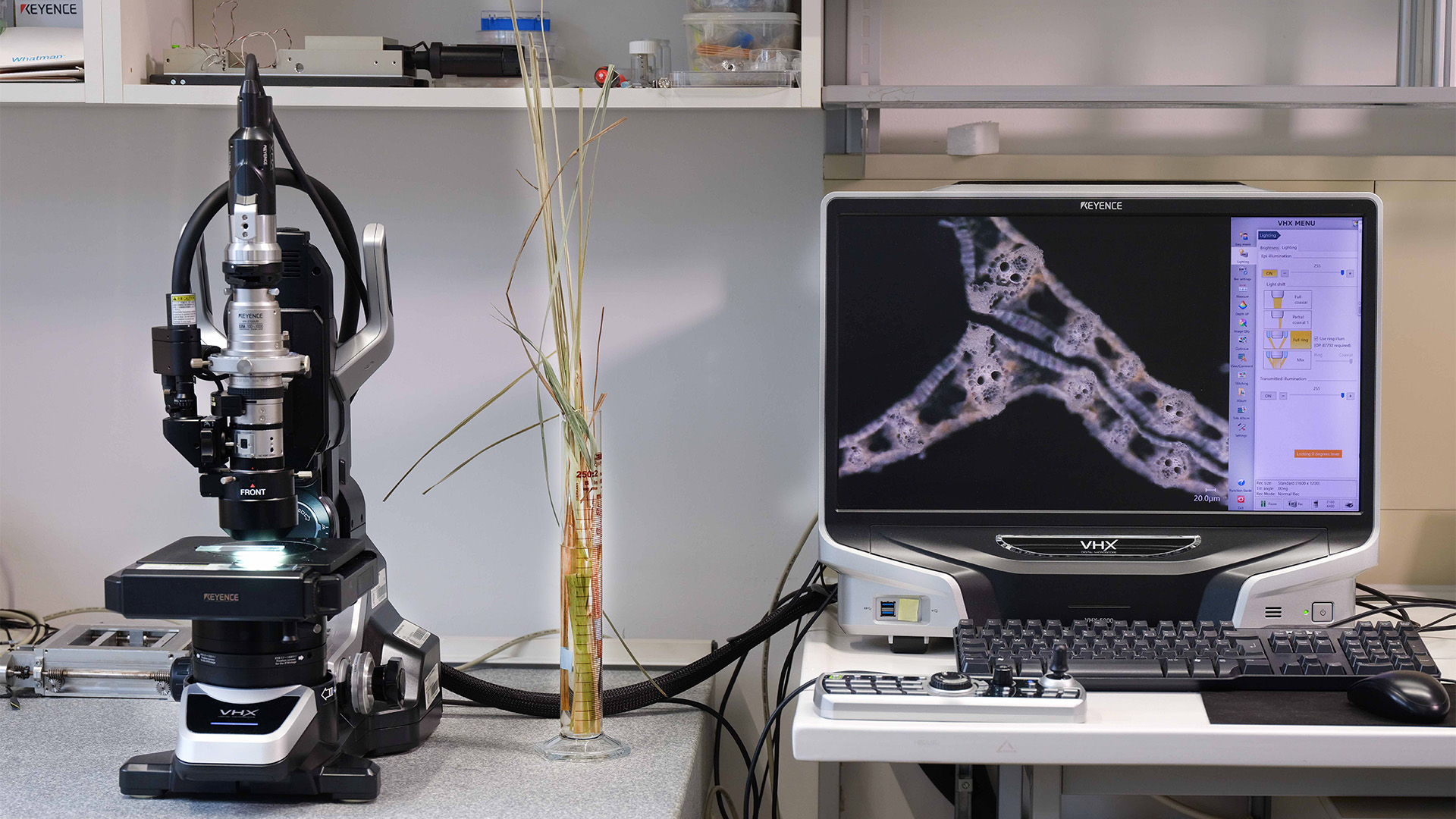

Wie sind sie tatsächlich aufgebaut, so dass sie diese tollen Eigenschaften bekommen? Daher ist es als Design- und Materialforscherin für mich total wichtig, auch zu verstehen, wie die einzelnen Strukturen und Teile der Pflanzen aufgebaut sind.

Die Gräser, mit denen ich arbeite, sind Seggen und Rohrglanzgras. Beides haben wir in Kremmen geerntet. Das ist hier um die Ecke in Brandenburg. Beides sind klassische Paludipflanzen. Das sind Pflanzen, die auf wieder vernässten Flächen angebaut werden. Und damit kommt aber auch die Frage: Was machen wir mit diesen Pflanzen, wenn sie abgeerntet werden?

Der Grund, warum ich die Gräser verdrehe, liegt darin, dass ich eine Verlängerung des Materials erzeugen möchte. Und durch das Verdrehen mehrerer Pflanzen erhöht sich die Streckgrenze des Coils, weil einzelne Pflanzen nacheinander und nicht alle auf einmal reißen. Das ist vor allem spannend, wenn man daran denkt, in welchen Kontexten wir die Pflanzen einsetzen möchten.

Zunächst fange ich an, auch erst mal im Kleinen zu überlegen, was mit dem Material möglich ist. Was möchte ich behalten von einem Handwerk? Was sind Qualitäten, die einfach nicht verloren gehen dürfen? Und was sind Dinge, die man mit der Brille des Industriedesigns vielleicht auch anders interpretieren kann?

Ich wollte damit auch mehr Leute ermächtigen, mit verdrehten Gras-Coils zu arbeiten. Man kann den Durchmesser und die Länge variieren und verschiedene Formen und Anwendungen schaffen, von der großen Insel über das Dach und die Isolierung bis hin zu einem temporären Gebäude, vielleicht für Festivals.

Die Coiling-Maschine ist aus dem Wunsch entstanden, ein ganz altes Handwerk in eine moderne Anwendung zu übertragen. Also das Coiling, oder auch Wulst-Wickeltechnik - da gibt es diverse Begriffe dafür, - das ist eine der ältesten Kopfflechttechniken. So alte Bienenkörbe, die kennt man vielleicht noch, die sind auch so gemacht worden. Die Form entsteht beim Machen. Und ich wollte gerne, dass man erst diesen Strang erzeugt und dann eine Form legen kann.

Das Allererste, was ich daraus gemacht habe, sind kleine Geotextilien, kleine Gehweginseln für den Sumpf, auf denen man dann laufen kann. Dadurch kann man bis zu einem gewissen Grad in den Sumpf hinein und auch wieder herausgehen. Die Inseln können dann dort auch liegen bleiben und verwittern oder von Wasserbüffel gefressen werden. Es geht darum, das Material vor Ort zu gestalten und es dann auch wieder dort zu lassen.

Ich glaube, es ist auch ein interessanter Ansatz, im Design nicht immer für die Ewigkeit zu gestalten und zu bauen, sondern zu entscheiden, wie lange ich eine Anwendung eigentlich haben möchte. Letztendlich sind wir als Gestalter dafür verantwortlich. Unsere Konzepte, unsere Ideen kommen in die reale Welt. Und für das Design müssen wir in Zukunft wissen, wie man Biomaterialien verarbeiten kann. Und wir müssen den Leuten die Chance geben, das auch vor Ort zu tun.

Das interdisziplinäre Team rund um die "adaptiven Fasermaterialien"

MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung: Prof Dr. Dr. hc. Peter Fratzl, Prof. Dr. Michaela Eder, Dr. Friedrich Reppe, Dr. Nils Horbelt, Kira Becker, Alena Stuhr, TU Berlin: Prof. Dr. Claudia Fleck, Universität Salzburg: Prof. Dr. John W.C. Dunlop, Prof. Dr. Bodo Wilts, TU München: Prof. Dr. Michaela Eder, Dr. Elisabeth Windeisen-Holzhauser, Andreas Tenz, Claudia Strobel, Snezana Sajkas-Sajdl, Kunsthochschule Weißensee: Prof. Lucy Norris, Jasmin Martinez, Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie: Dr.-Ing. Ralf Pecenka, HU Berlin, Cluster Matters of Activity: Prof. Karin Krauthausen, Prof. Dr. Wolfgang Schäffner, Prof. Dr. Claudia Mareis.

Charlett Wenig - Die Naturstoffdesignerin

Die Material- und Industriedesignerin Charlett Wenig konzentriert sich auf lokale Biomaterialien. Am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung untersucht und erfindet sie neue Verarbeitungsmethoden, die Naturwissenschaft und Design auf spannende Weise zusammenbringen. Im Podcast bekommen wir einen Einblick in ungeahnte Designszenarien, die mit Naturmaterialien möglich werden, wie ein Jacket aus Rinde. – Biopionierarbeit, wie sie im Buche steht. Unbedingt reinhören!